◎福岡市・福岡県での書道具買取実績

■福岡市・福岡県での書道具の買取はお任せ下さい!

■骨董品買取専門の福岡玄燈舎では、硯や墨、印材や掛軸、書籍や書道家作品、和紙、宣紙、画仙紙などの書道用品や古筆、拓本・硯屏・墨床・筆架・筆筒・水洗・水滴・筆洗などを高価買取いたします。

書道具では文房四宝を始めとして古い書道具、古墨、古硯、書家作家作品、骨董品など新品、中古品問わず柔軟に対応しており、高値で買取させていただいております。他にも遺品整理や終活、コレクションの整理、書道教室の片付け、引っ越しや処分など様々な内容でご相談・査定を承ります。福岡県内近県、無料で出張査定、鑑定もいたします。ご自宅に眠っている書道具を売りたい方、査定だけでもという方、沢山あってどうしていいかわからない方は骨董品買取の福岡玄燈舎にお気軽にお問い合わせください。

■選ばれる理由

◎古くても汚れていても一品だけからでも査定、買取致します。

書道具の大半は使いかけの道具や古くて何だかわからないものが多いと思います。

特に書道に興味が無い方はこれからも使うことが無いので硯や筆、墨も気になるお品は一品からでも査定致します。

◎丁寧に価値や価格、理由などを説明しながら査定致します。

書道具はプロでない限り価値などはわからないといわれます。当店ではその道具の価値や現在の相場、またどういった理由でその値段になるのか…など説明して納得いただいて商談いたしますのでご安心ください。

◎家の書道具はそのままの状態でも査定鑑定致しますのでお手間は取らせません

よく「見てもらうときに綺麗に並べなくてはいけないですか」と聞かれますが当店では押し入れに入っている状態でも構いません。その場で査定、買取、積み込みまで致しますのでご安心ください。

◎複数店の見積りも大歓迎です。

ご先祖やお身内の大事な書道具や骨董品です。お品も本当の価値をわかって高く売る方が喜ばれますので相見積もりも気兼ねなく行ってください。

■書道具の種類

肉池:朱肉を保存する容器

筆掛:筆を掛けて保存する台。

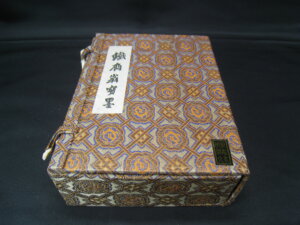

硯箱:硯、筆、墨を保存する箱、日本では蒔絵が施されたものや輪島塗などがある。

水滴:墨を薄める容器。古来より製作されており材質は銅器、金、銀、陶磁器などがある。

墨床:墨を掛けておく台。

筆筒:筆を保存する容器。材質は様々で竹、銅器、陶器などがある。

墨はさみ:使いかけの墨を挟んで擦る手助けになるもの。

文鎮:紙を固定する置物。

墨擦り機:機械式で墨を擦る機械、近年はレーザー墨出し器が主流。

筆巻:筆をまとめて保存する簾。持ち運びにも保存にも便利。

筆キャップ:筆の穂先を痛めないように保存する蓋。

★その他の書道具はコチラ

文房四宝とは

「文房」とは文人の書斎を表し、文人が文房で用いる道具を文房具という意味です。

「四宝」とは、筆、墨、紙、硯の4つで実用性だけではなく、その芸術性も評価します。

◎筆

書道では、筆に墨を含ませて紙に文字を書きますので文字の大きさや書体などに応じて様々な種類の筆が生産、販売されており、自分が表現したい作品に適した筆を選必要があります。穂(墨を含ませる部分)の素材である毛の長さや硬さの異なる筆を上手く使いこなすことで、表情豊かな作品を作り上げることが可能となります。

筆は中国で紀元前より政治的に文字を統一するために製作・使用されきました。明治30年代後半に鉛筆が庶民の間に普及し筆記用具の役目が終わりそれ以降から現在多くの筆が書道用・日本画・工芸用(人形の目を書く 蒔絵用など)に用途を変え現在も製作・使用されていますまた、仮名が基本の日本では弘法大師が中国より製造法を日本に伝え日本人に合う筆が作られるようになりましたした。関西で作られる「固め筆」に対し東京の筆は、江戸時代地方からの参勤交代により日本全国の職人が江戸に集まり色々な技術・技法が集まり現在の江戸筆「さばき筆」が完成しました。尚、書道具の筆には唐筆と和筆があります。

唐筆…中国で作られた筆。筆先の3分の1だけ墨をつけて使います。

和筆…日本国内で作れた筆、和筆にも関西で作られる「固め筆」と東京・新潟・仙台などで作られる

「捌き筆」に大別されます。「固め筆」は、筆先の半分から3分の2を崩して使います。「捌き筆」は、

軸際まで墨をつけて使用します。

買取品…一休園玉川堂あかしや菊壽堂金鐘牌上海工芸蘇州湖筆老文元製上海楊振華善璉湖筆など

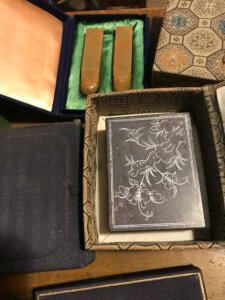

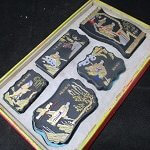

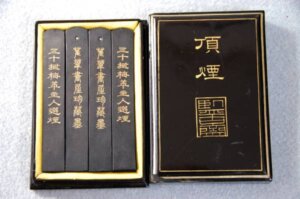

◎墨

書道を始めるにあたっては、墨も欠かすことができない書道具です。明治時代に墨汁(墨液)が開発されるまでは固形墨のみしか存在せず、作品を1枚書くたびに墨を磨する必要があります。現在でも書展などに出品する作品を制作する際には、一から墨を磨ることがほとんどです。墨を磨って、心を研ぎ澄ませるところから、すでに作品作りは始まっています。墨には松を燃やした煤(すす)で造る松煙墨と、植物油を燃やした煤で造る油煙墨があります。 まず、松煙墨(青墨)は、燃焼温度にむらがあり、粒子の大きさが均一ではないので、重厚な黒味から青灰色まで墨の色に幅があるのが特徴です。 青みがかった色のものは青墨(せいぼく)と呼ばれます。 松煙墨の造り方は、松の木片を燃焼させて煤を採取します。 青墨には、煤自体が青く発色するもの以外に、藍などで着色するものもあります。 松煙墨は雨風には弱いと言えます。 また、油煙墨ですが、煤の粒子が細かく均一で、黒色に光沢と深みがあるのが特徴の書道具です。

古墨について

明墨は、油煙墨によいものがあり、松煙墨は、実用品が主だったようです。豪華な献上墨、特注品などは、油煙墨が主だったようです。全体に漆の仕上げで艶が消えているが光に力があります。縁辺は、幅が厚く高く、場合によってひびが入るが、欠けかたが不規則ではありません。実際に磨ると艶があり、亀甲紋形のひびがでる。重量は、重いもの軽いものがあります。有名な墨匠のものは、偽品が多く、模造品もあり、形だけでは信用出来ません。無字のものは、ほとんど怪しく、側題を削ったものは、和墨です。

そして図柄は、模様が鮮明です。青墨は艶がなく質も粗いが、力強さがあります。墨譜は、型から取ったもので、完成品より大きいので、このことをもとに判断しなければなりません。但し、同じ大きさでも造墨の行程で大小が生じます。墨色は、紫墨色が最上で、悪いものは、泥ついた色となります。万暦・天啓と比べると、万暦年代のものの方が良いものが多いようです。

御墨の代表的なものとしては、春華秋実(大判形)、光分太乙(四角形)、蘭亭高会(.長八角形)、天保九如(八稜形)、黼黼昭文(長亜字形)、山水消音(梅花型)、仙山桜閣(上下両弧長方形)、魚形墨、紫閣銘勲(六角形)、倫閣(長方形)、鳳凧墨(卵形)などがあります。またこの他では、乾彩墨があります。また乾隆墨は、セットになったものが多いようです。

日本の墨運堂、古梅園、日本製墨、呉竹や、中国の徽歙曹素功精の鉄斎翁書画寶墨、大好山水など

◎紙

書道で用いる紙は、素材、製法などに応じて様々な特徴があります。同じ筆と墨を使用しても、紙の質が異なると、墨の滲み具合や風合いなどが変わるので作品の仕上がりが全く違ってきます。また、普段の練習では大きさの異なる紙を色々と使い分ける機会は少ないかもしれませんが、色紙などの小さな紙や、全紙などの大きな紙を使用してみると、書道の新たな面白さ、魅力を感じることができます。書道グとして使われる紙は大きく、中国産の「唐紙(とうし)」と、日本産の「和紙」に分けられます。和紙はデリケートなイメージがあると思いますが、唐紙は和紙よりも弱い作りになっています。けれど、その分墨が染み込みやすく、書道の味わいとも言える“滲み”や“すれ”などがキレイに出る書道具の一つです。

中国画仙…唐紙には宣紙(せんし)という種類があり、中国産のものを「中国画仙」と言います。宣紙はワラや竹、桑で作られています。中国画仙は、薄くて滲みやすい紙です。その滲みの度合いで書道の作品が美しいものになったり、反対に駄目なものになったりもします。

和画仙…和紙にはいくつかの種類がありますが、その中でも書道には「画仙紙」と呼ばれる紙がよく使われます。日本産の画仙紙は「和画仙」と言われ、厚みがあり、あまり滲まないのが特徴です。墨が紙の上に溜まるため、墨本来の発色が楽しめます。

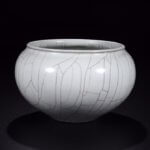

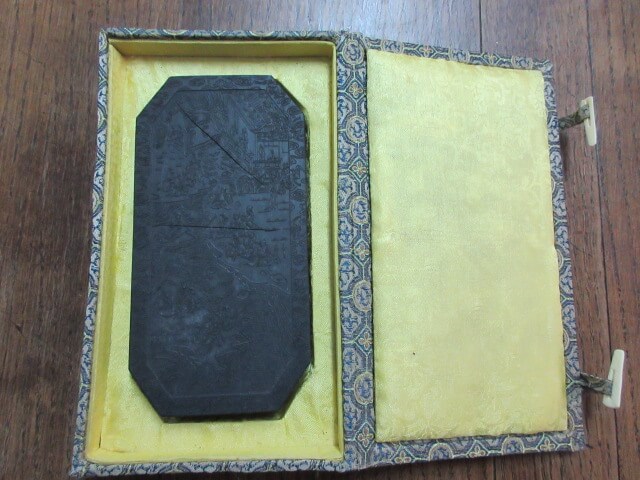

◎硯

硯は、墨を磨るためにも筆の穂先を整えるためにも必要な書道具です。素材である石の硬さや強さによって、墨の磨り具合に違いが出てきます。また、硯は書道具としての実用品としてだけではなく、観賞用として所有されることもあります。大きさや形なども様々で、眺めていて美しいと思えるものも多く存在します。国産、中国製などが代表的な硯で唐硯、和硯ともに産地、材質、形式、彫刻の模様などにより様々な種類の硯があります。 中でも端渓硯(たんけいけん)、歙州硯(きゅうしゅうけん)、洮河緑石硯(とうがろくせきけん)、澄泥硯(ちょうでいけん)が有名で中国の良硯の四宝といわれます。和硯は国の伝統的工芸品に指定されているのは、雄勝硯(宮城県)と赤間硯(山口県)の2つです。書道具として雄勝硯、雨畑硯、玄昌石硯、土佐硯、那智硯などが良く使用されている和硯ですね。

■■硯の歴史

西周(前1122~前770)の墓から長方形の石板調色器というものが出土しています。顔料を乗せ研磨具ですりつぶすための石板で、硯の前身と思われます。硯の最古の出土は、秦代の磨石を伴った素朴な石硯です。前漢代(前202~8)には次第に硯の形が偏平な円形に整えられ、後漢(25~220)には、彫刻された蓋や三本の足が付いたり、陶製のものが現れたり、かなり人工的な硯になってきます。墨の需要が高まり固形墨が作られるようになると磨石は姿を消し、それに代わって池が作られるなど、固形墨をすりやすくするための改良が加えられていきます。

■長万硯の出現

硯といえば墨堂と墨池のある長方形のシンプルな形ですが、この硯の形は、作硯技術が飛躍的な進歩をとげた宋代(960~1279)に現れます。その原型と思われる鳳池硯は、唐代(618~907)後半より円形硯に代わり台頭してきたといわれます。全体が風構えの形で、墨堂は斜め、底は手を差し入れられるようにくり抜かれています。それが次第に方形に近づき、墨堂が平になり、底をくり抜かないようになったものと思われます。

その他にも硯の裏に手を指し入れるようにくり貫かれた「太子硯」なども有名ですね。

一番シンプルな硯は硯面に池のない「硯板」という硯もあります。

◆買取品…

赤間硯/雨畑硯/渭原硯/円硯/雄勝硯/海州硯/唐硯/瓦硯/歙州硯/玄昌硯/紅糸石硯/小久慈硯/

漆砂硯/松花石硯/硯箱/挿手硯/蒼竜硯/太史硯/高島硯/端渓硯/大同江硯/澄泥硯/長方硯/天然硯/トウ河緑石硯/陶硯

土佐硯/水滴など

★世界的にも貴重で歴史のある硯には、以下のようなものがあります。

-

端渓硯(たんけいけん):

- 起源:端渓硯は中国の広東省肇慶市の端渓(現在の端州)で産出される硯です。歴史は唐代にまで遡ります。

- 特徴:非常に硬く、表面が滑らかで、墨がよく乗り、発色が美しいとされています。また、石の中にある自然な模様や石花(石の中の模様)も特徴の一つです。

- 代表的なもの:「紫端」「青端」などの種類があります。紫端は紫色の石で作られており、青端は青色の石で作られています。

-

歙州硯(せつしゅうけん):

- 起源:歙州硯は中国の安徽省黄山市歙県で産出される硯です。唐代から宋代にかけて有名になりました。

- 特徴:石質が細かく、硬度が高く、磨り心地が良いとされています。また、石の色は黒や緑が一般的で、独特の光沢があります。

- 代表的なもの:「龍尾硯」「鳳眼硯」などが有名です。

-

洮河硯(とうがけん):

- 起源:洮河硯は中国の甘粛省の洮河流域で産出される硯です。歴史は宋代にまで遡ります。

- 特徴:石質が柔らかく、墨を磨ると非常に滑らかで均一な墨ができるとされています。また、石の色は白や青が一般的です。

- 代表的なもの:「洮州白硯」「洮州青硯」などがあります。

-

澄泥硯(ちょうでいけん):

- 起源:澄泥硯は中国の河南省などで産出される硯で、歴史は唐代にまで遡ります。

- 特徴:石ではなく、特定の土を焼いて作られるため、非常に滑らかで、墨が均一に磨れます。また、独特の陶器のような光沢があります。

- 代表的なもの:「龍硯」「鳳硯」などがあります。

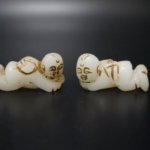

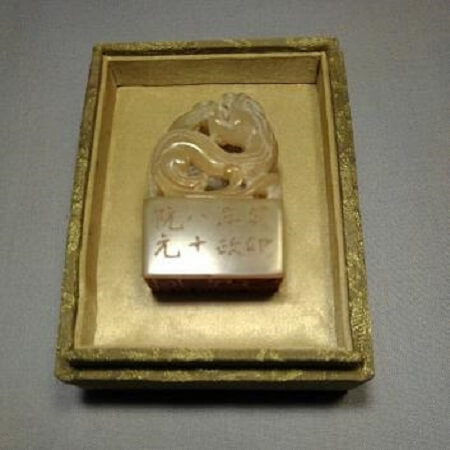

◎印材

素材は様々な石や金属、骨といった印材がありますが、中国では珍しい宝石を用いた印鑑が貴重です。

さらに金や銀、そして銅などの金属類が身分の高い人に愛されていました。

印材は書画作品が完成したことを示すために押す印を彫るための素材で、石や象牙・金属・木などの素材があります。円柱形や四角柱形に切り出し、中には彫刻がされた状態の印材もあります。

有名な物を紹介いたします。

1「鶏血石(けいけつせき)」という石で作られた印材で、中国で採掘されています。鶏血石は基本的に赤色の面積が多いほど良いとされていて、特に赤色が8割以上になるものは極めて稀で「大紅袍」と呼ばれています。

2田黄石は中国の寿山で採掘されてきた黄色い石です。印材の最高峰と言われる石ですが、清代の初期には既に採石が尽きてしまったと言われております。

田黄石は温・潤・細・結・凝・膩の六徳が揃っていて、印材として極めて高い質を持っていることを意味しています。

3「芙蓉石」は印材三宝と呼ばれており、極めて質が高いことで知られています。

4象牙の印材は粘りや硬度が丁度よく、古くから印材として多く使われてきた素材です。象牙は基本的に重さと彫刻の出来栄えで買取価格が決定する傾向にあります。

■高価買取のポイントは…

その1…より古く状態の良い書道具

その2…中国製の書道具

その3…木箱がある書道具

その4…在銘や刻印のある書道具

■家の中のどこに眠っている?お宝を発掘しましょう!

使わない書道具は忘れ去られて家の中のどこかの場所に収められています。

可能性が高い場所は…

①押し入れ…着物や洋服などと一緒に収められているので状態良い書道具が眠っています。

②戸袋…とても古い骨董やアンティーク品が良く出てくる場所です。埃や汚れも溜まっていますが書道具などはよく段ボールに収まって眠っているのを見かけます。

③倉庫や蔵…今まで見たことのない古い時計や骨董品が良く出てくる場所ですね。状態はまちまちです。

④中二階、隠れ部屋…この場所からは超高額なアンティークや骨董品などのお宝が良く出てくる場所ですがほとんど改築されていたり片付けられている秘密の場所です。

書道具、骨董品出張買取のお問い合わせ

■書道具の買取の際によくある質問…

Ⓠどういった書道具が買取対象なのでしょうか?

A材銘から作家作品と判断できる場合があります。その他は工房銘や時代、様式などから判断します。

Ⓠ鑑定書や栞、箱などがない硯や筆は査定可能ですか?

A鑑定書や箱がなくても問題ありません。宜しくお願い致します

Ⓠ県外に在住なのですが、買取や査定をお願いすることはできますか?

A大丈夫です。遠方でも品物の量や種類でお伺いできる可能性が御座いますのでご相談ください。

Ⓠ入手経路や詳細が一切不明の品でも、査定してもらえますか?

A用途に関わらず査定・買取いたします。

Ⓠ産地銘が無い書道具にも価値や価格が付きますか?

A産地不明でも評価の高いものは多数ございますのでご相談ください。

■その他の取り扱い書道具一覧(福岡市・福岡県)

硯や墨、印材や掛軸、書籍や書道家作品、和紙、宣紙、画仙紙などの書道用品や古筆、拓本・硯屏・墨床・筆架・筆筒・水洗・水滴・筆洗

その他はコチラからどうぞ☛クリック

◎以下のような書道具でもご相談ください

■欠けがある…

■作者不明…

■鑑定書がない…

■箱が無い…

■保存状態が悪い…などなどお気軽にお声掛け下さい

■続、高価買取のポイントは?…

文房四宝、主に硯・筆・墨・紙の文房四宝と呼ばれる四点の代表的な書道具や、印材や墨床、筆筒、筆架など、書道具全般の買い取りを行っております。

1筆は様々な素材で出来ており、それによって査定額も大きく変わってきます。

特に高い物は中国時代の堆朱になり、王者格とされています。磁器製の染付や五彩の物もよく見られ、明、清時代の年号入りになると高額査定が期待できます。これは中国明時代に作られた蒔絵にも同じ事が言えます。玉を大切にする中国では、翡翠や白玉で作られた筆も珍重されており、高値で取引されています。竹の模様が独特な斑竹、細かく山水模様などが彫られた象牙や古竹の筆なども昔から変わらぬ人気を誇っています。

2墨については、和墨と唐墨に大別されるのですが、やはり唐墨が高値を期待できます。

中国における墨作りの全盛は、明の万暦時代であり、程君房、方于魯などの銘の入った物が特に人気です。

清時代の乾隆御墨も有名ですね。

3硯は中国の端渓硯が人気で、側面や、底面に当時の所有者や権力者などの詩文や銘が彫られているか、模様や眼などの見所が多いか、時代の古い唐木のケースに収められているかなどで査定アップに繋がります。

稀に名硯図録の書載物の硯も見られますが、立派な外箱に著名人による作品の題名や署名が書かれています。

このような硯は日本に何面かしか存在しない名硯の可能性があり、驚くような査定額も期待できます。

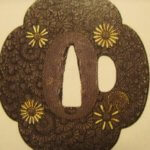

他の書道具として、印材や筆筒、筆架、腕枕、水滴、硯屏など、素晴らしい道具が沢山あります。

印材にも様々な種類があり、白玉や田黄といった高価な素材の物や、有名な篆刻家によって彫られた物は、高額査定が期待できます。筆筒や腕枕で特に人気の高い物は、中国の古竹で作られた物で、年号や作者銘が入っていると数百万円するものも存在します。ただし竹製品はコピーが作りやすい為、贋物がほとんどだと思ってもいいでしょう。

筆架や水滴は李朝の物、硯屏は中国時代の龍泉窯の青磁で作られた物が人気で高額査定が期待できます。

文房四宝は小さい物が多く、他の美術品と比べると高そうに見えないのですが、遥か昔から時の権力者や文人、政治家などに愛玩された物が多く、高査定額が付く事が実は多いのです。

硯箱や机の引き出しの中に保管されている事も多々ありますので、気になるお品物がございましたら

骨董品買取の福岡玄燈舎にお気軽にご相談ください。

最後にお願いですが…

一つの例ですが…先日は書道具の先生のお宅へ伺ったところ茶道具や古い中国の短冊や書や掛軸もありました。

あるいは中国美術の査定のお宅では古い陶磁器などもありそれといっしょに古い中国の仏像も買取り致しました。

その他では西洋アンティーク買取のお宅に伺うと絵画もあり話を聞くと先代は玩具店を営んでおりおもちゃや模型も買取できました。一方では武道をされているお宅では日本刀や甲冑を買取りしていますとご先祖が兵隊に行ったとかで勲章や軍服も譲っていただきました。なお一般のお宅では古いカメラや時計もあるところも沢山ありますが私自身は音楽が好きなので楽器なども買取りさせて頂きます。このようにご依頼のお品だけでなく他にも気になるものや骨董品とはまったく関係のない古いものなどももしかしたら査定して買取できますので色々とお話しくださればお役に立てますのでよろしくお願いいたします。

■その他の買取品目

福岡市中央区|南区|博多区|城南区|早良区|東区|西区他 [福岡北九州市全域] 八幡東区|八幡西区|小倉北区|小倉南区|戸畑区|若松区|門司区他 [福岡県内一円] 福岡県うきは市|みやま市|三井郡|三潴郡|福岡県中間市|久留米市|京都郡|福岡県八女市|八女郡|古賀市|嘉穂郡|福岡県嘉麻市|大川市|大牟田市|大野城市|太宰府市|福岡県宗像市|宮若市|小郡市|春日市|福岡県朝倉市|朝倉郡|柳川市|田川市|田川郡|福岡県直方市|福津市|筑後市|筑紫郡|福岡県筑紫野市|築上郡|糟屋郡|糸島|行橋市|福岡県豊前市|遠賀郡|鞍手郡|福岡飯塚市他[その他、近隣地域] 佐賀県全域|長崎県全域|大分県全域|熊本全域|鹿児島県全域|宮崎県一部|山口県全域他 ■掲載外の福岡の地域もお気軽にご相談ください。