福岡市南区で仏像、仏画を買取りました!

〇全国的に「雨乞い」、いや、ただの“梅雨明け前の天気不安”が続く中、ついに福岡市にも恵みの雨が――ようやく、ようやく降りしきる雨がやってまいりました。そんな中、骨董買取チームの出動です。本日、超レアな「仏像コレクター邸」へ潜入いたしました。

雨と共に現れし、仏画の宝庫 お客様宅の玄関をくぐってまず目に飛び込んでくるのは・・・ 掛け軸、曼荼羅、そしてタンカ(タンガ)! チベット製、インド製、中国製、朝鮮製と、まるでアジア仏画オールスターキャストのオンステージ。 蒼白な顔料、金泥の輝き、緻密な描線、いずれも「これは本物?」と鼻息が荒くなるほど。薄暗い部屋なのに、光を発しているような仏画たち。さりげなく壁が展示会場と化している様子に、思わず「まいど!」とご挨拶したくなるほど。 「水墨+金泥」で光背描かれた如来様、「鮮やか赤地に蓮華池を描いた曼荼羅」等々。 仏画の数、ざっと数十点。壁だけでは飽き足らず、本棚や床の間にも静かに鎮座。 ここはもう天界の予備校か? いやいや、福岡市のごく普通のお宅でございます!

そして木彫り仏像から作家作品まで、陳列の一部始終 仏画だけかと思えば甘かった。次に出てきたのは木彫りの古仏像群。 いずれも鎌倉時代の木彫り。 太く削られた木目、風化した頬、うっすら剥落した彩色——これぞ「時の証人」たち。 材質は檜、欅、栗など、手触りや香りが「ホンモノ」を語る。 サイズも仏様によって大様々。坐像、立像、菩薩、天部――全部で目算すると数十数体! さらに、現代の作家による仏具、装束、仏像作品もいくつか。 本格的な制作姿勢と現代アートのテイストが同居し、古仏と並ぶとその対比がまた楽しい。 これらは付属的に展示され、仏画と古仏像の陰にひっそりと控えながら、見る者をニヤリとさせる存在感。

正直申し上げて、「全部は買えません!」 畳半畳分くらいの空間があればよかったのですが、スタッフの車も軽トラ仕様ではなく、普通の搬送車。 残念ながら、全仏具、全仏像、全仏画を連れて帰るわけにはいかない。 お客様にも「全部だと大変かと…」と申し上げつつ、結局仏画数点+仏像8点ほどを買取りさせていただきました。 買取選出の基準はこんな感じ: – 仏画: ・保存状態良好、金泥がしっかり残っているもの ・絵柄に珍品感のあるもの(観音、金剛界曼荼羅、チベット密教系タンガ) – 仏像: ・鎌倉時代の木彫り(作者不詳でも様式が明瞭) ・サイズが搬送に適したもの(例:約30cm〜60cm座像や立像) ・作家物(松久宗琳作)もあれば、備品として付加。 私の目利きにお客様も「なるほど」と頷かれ、無事に決済。 「ありがとう御座いました!」──こだまするような言葉を背に、搬出作業もスムーズに完了。

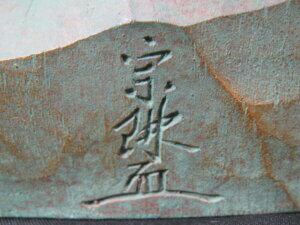

雨が屋根を打つ音をBGMに、部屋に流れる仏画と仏像の「気配」がゾクゾク。 – 真っ暗な押し入れから出てきた曼荼羅に、天然光が差し込んだ瞬間、銀色の顔料がキラリ! – 仏像のひとつに彫り込まれた刻印を読み取ったが、「これ、奉納先の寺に近いかも」と呟き、盛り上がる展開に。 → 結局、時代考証よりも「美しさ重視」&搬送可能性優先という現実主義。

最後に仏と雨と買取と 「雨乞い」なんて言葉が浮かぶくらい、全国的に空が泣きそうだったこの時期。 そんな不安定な天候をよそに、福岡市ではようやく、仏画と仏像に恵みの光(いや、雨)がおとずれ―― 我々仏像骨董買取部隊にとっても、“晴れ舞台”ならぬ“雨舞台”になりました。 「雨よ降れ、仏よ微笑め。福岡の骨董商、至宝を差し出す!」 代表的な仏像については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

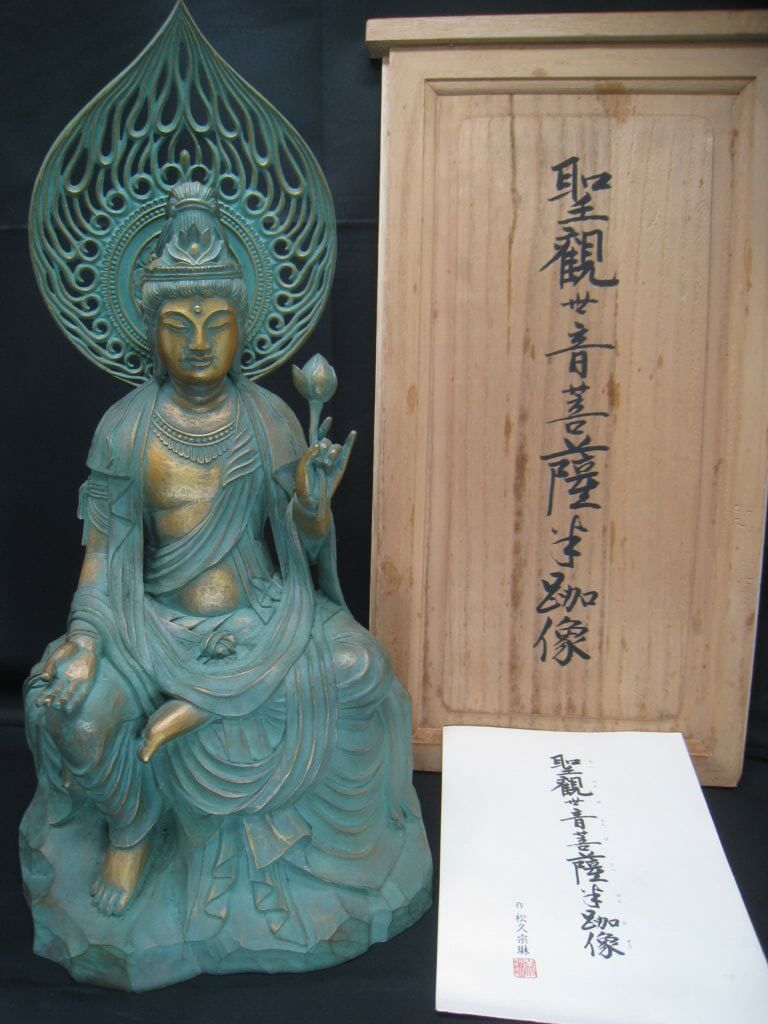

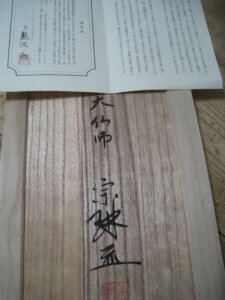

◇この「聖観音菩薩像」は立像ではなく珍しいことに半跏像でした。作者は「松久宗琳」さんです。ブロンズで約40cmほどの大きさ。そして共箱にも入ってあり、状態の鋳物でした。有り難うありがとうございました。

買取査定額

◇ブロンズの仏像の買取査定額もしくは評価額ですがまず作者、次に時代や状態、ほかには鑑定書や共箱などあればより高価買取&できます。現在では日本の仏像よりも古い中国やチベットの仏像に人気があるようです。

ご自宅に仏像や仏画が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

木造極彩色 大日如来坐像 90㎝ 600,000円

ブロンズ 不動明王像 1290cm 500,000円

彩色木彫像「弁財天像」厨子付 350,000円

鋳銅金剛力士立像 阿吽一対 200,000円 他多数

松久宗琳とは?

◆松久宗琳(1912年〜2003年)は、昭和から平成にかけて活躍した日本の代表的な仏師であり、現代仏教彫刻界に新風を吹き込んだ人物です。宗琳は京都市に生まれ、幼少の頃より木彫や仏像に親しんできました。彼の仏像彫刻への道のりは、単なる伝統の継承に留まらず、新たな信仰芸術のかたちを探求する革新的なものでした。

父は仏像修復の仕事に携わっており、その影響で宗琳も彫刻の世界に入りますが、彼は単に古典の模倣に甘んじることなく、現代の感覚に即した造形を追求していきます。1930年代には美術学校で彫刻を学び、仏教美術の技術と哲学を同時に習得。戦後には独立し、京都に「宗教芸術院」を設立。これが後の「松久宗琳佛所」となります。

宗琳は、仏像を「信仰の対象」であると同時に「芸術作品」として捉え、伝統に裏打ちされた技術と現代的な造形感覚を融合させた作風で多くの支持を得ました。

代表作品と制作活動

松久宗琳の代表作品は多岐にわたり、寺院仏像から現代建築と融合した仏像まで幅広く手がけました。その中でも特筆すべき作品をいくつか紹介します。

1. 平等院鳳凰堂・阿弥陀如来坐像(模刻)

京都・宇治の世界遺産である平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像(定朝作)の修復・模刻に宗琳が携わったことは、彼の仏師としての評価を決定づけました。オリジナルの様式美を忠実に再現しながらも、独自の「やわらかさ」と「静けさ」を加えたその表現は、現代人の心に響く仏像として高く評価されています。

2. 金剛峯寺の釈迦如来坐像

高野山の総本山、金剛峯寺の仏像群の再建プロジェクトに宗琳は深く関わりました。中でも釈迦如来像は、直線的かつシャープな衣文表現と、瞑想的な眼差しが特徴で、古典的でありながらもどこか現代的な空気を湛えています。

3. 宗教芸術院創立記念仏像群

彼が設立した宗教芸術院には、自らの精神性を体現した仏像が多数収蔵されています。ここでは、薬師如来、観音菩薩、地蔵菩薩など多くの仏像が一堂に会し、宗琳の作風の変遷や信仰への姿勢を伺うことができます。

松久宗琳の特徴と革新性

松久宗琳の仏像は、一言で言えば「優美」でありながら「静謐」、そして「生命感」にあふれています。彼の特徴をいくつか挙げてみましょう。

1. 曲線の美しさと生命感

宗琳の仏像は、どれも流れるような衣文や丸みを帯びたフォルムが特徴で、見る者にやさしさと安らぎを与えます。これは、平安仏の様式に強い影響を受けつつも、独自に洗練されたラインを追求していたからです。仏像の姿に「人間らしさ」や「息づかい」を与えることに成功した点は、彼の真骨頂といえるでしょう。

2. 現代建築との調和

彼はしばしば、コンクリート造の近代建築の中に納められる仏像を制作しました。たとえば、コンクリート製の礼拝堂の中に設置される観音像など、素材や空間の制約を逆手に取り、現代的空間と仏像の調和を図るという挑戦を重ねました。これにより、「仏像は伝統的空間にしか似合わない」という先入観を打ち破りました。

3. 弟子との共同制作

宗琳は弟子との集団制作を積極的に行い、制作現場では「仏所(ぶっしょ)」としての伝統的な工房制度を復興させました。これは単なる量産ではなく、技術と精神を次代に受け継ぐための「学び舎」でもありました。

ライバルや同時代の仏師

松久宗琳と同時期に活動した仏師には、例えば「松本明慶」(京都の仏師、写実的な作風が特徴)などがいます。彼らもまた高い技術力を持ち、多くの仏像を手がけましたが、宗琳の作風には、より「詩的な情感」と「美術性」が感じられます。

また、昭和期の仏像界は「写実」vs「様式美」の対立構造もありましたが、宗琳はその中間に位置し、どちらにも偏らない独自のバランス感覚で作品を生み出した点が異彩を放ちました。

弟子と後継者

松久宗琳の後継者として最も著名なのが、長男である松久佳遊(まつひさ けゆう)です。佳遊も仏師として活動し、現在は「松久佛所」の代表として全国の寺院や施設に仏像を納めています。父・宗琳の作風を受け継ぎつつ、より現代的なアプローチや素材(漆、ガラスなど)を取り入れることで、さらなる仏教美術の発展を模索しています。

〇宗琳の仏所からは、数多くの仏師が巣立ち、全国の寺院や仏壇店などで仏像制作に携わっています。彼の教育的側面は、技術の継承だけでなく「仏像とは何か」を問い続ける精神性の伝播にこそ意義があると言えるでしょう。

松久宗琳は、単なる仏像職人ではなく、「信仰と芸術の融合」を体現した現代仏師の先駆者でした。彼の仏像は、過去の形式美にとどまらず、現代人の感性や生活様式に寄り添う形で進化を遂げました。その静謐で慈愛に満ちた表情は、時代を超えて人々の心に語りかけてきます。

彼の作品を通じて、私たちは「仏とは何か」「信仰とは何か」を問い直すことができるのです。そういう意味で、松久宗琳はまさに“仏を彫る”のではなく、“仏に導かれて手を動かす”人物だったのかもしれません。

■参考サイト

①宗教芸術院(旧・松久宗琳佛所)

所在地:京都府京都市左京区岩倉南四ノ坪町

公式サイト:

松久宗琳が創設した宗教芸術の総本山ともいえる施設です。宗琳や佳遊による仏像が多数安置され、各時代の代表作や作風の変遷を観察することができます。観音菩薩や阿弥陀如来、薬師如来などが整然と展示されており、一般の方でも静かに拝観することが可能です。仏像づくりの体験教室や、仏師による講演なども定期的に開催されています。

②京都・三千院

所在地:京都市左京区大原来迎院町540

大原の山奥にある天台宗の名刹・三千院。こちらには松久宗琳が修復・造立に関与した阿弥陀三尊像や観音像が安置されています。境内の自然と仏像の佇まいが一体となり、特に宗琳の仏像の「やわらかさ」とよく調和しています。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。