福岡市東区で扇子を買取りました!

◇今年の福岡は、どうにも天の機嫌が悪いらしい。十月に入っても、カラッと晴れた秋空など見た記憶がない。毎日が洗濯物泣かせの曇天で、合間を縫って降るのは決まって「局地的大雨」。雷まで加わって、空がいちいち「ドッカーン!」と威嚇してくる。

まるで「お前ら地上の人間ども、夏に冷房をガンガン使っただろう。電気をなめるなよ」と天から説教されているような塩梅だ。

こちらとしても、古道具屋という職業柄、屋根付きの市場があるわけではない。土砂降りのなか骨董品を抱えて移動している姿は、傘も役立たず、まるで紙芝居屋が逃げ遅れたようなものである。

そんな“雨ニモマケズ”の日々を送る私が、「今日こそは晴れやかに!」と気合いを入れて事務所の畳を掃除したその瞬間である。

ピリリと鳴る電話。出てみると一本の買取依頼。――なんというタイミング。これを“神のお告げ”と呼ばずして何と呼ぼう。

曰く「母の遺品を見てほしい」とのこと。住所を聞けば福岡市東区。古くからの町並みが残る、瓦屋根の日本家屋だという。骨董屋の第六感がピクピクと動いた。

「こりゃ、ただの遺品整理じゃないぞ」

早速、車のエンジンをかける。ラジオからは演歌まじりの天気予報。「本日も所により雷雨」。まるで出鼻をくじかれたが、まあ骨董屋とは、もともと晴天をあてにしない商売である。

■東区の古民家にて

着いた先は、まるで映画『男はつらいよ』のロケ地にでもなりそうな日本家屋。瓦の隙間からツタが伸び、軒下には風鈴の残骸がぶら下がっている。玄関を開けてくださったのは上品な奥様。

柔らかい物腰に、どこか哀しげな笑みをたたえておられる。お話を伺うと、亡くなられたお母様は日本舞踊の師匠であられたという。

「お弟子さんもたくさんいらしたんですよ」

と、奥様は少し遠くを見るような目でおっしゃる。

その後に続いた言葉が、少々耳に痛かった。

――「でも、母が亡くなったとたん、お弟子さんたちがみんな来ましてね。いいものは全部、持っていかれたんです」

ああ、これである。

私はこういう話をもう何度聞いたことか。

“師匠の死”と“お弟子の行動”というのは、ある種の自然現象に近い。台風が過ぎた後にカラスが残飯をあさるように、人間界でも“死”が過ぎると“善意”の皮をかぶった人々がやってくる。

まるで「お香典返しを受け取りに来ました」と言わんばかりに。

彼女たちはきっとこう言うのだ。

「先生の思い出を少しでも大切にしたくて」

――と、殊勝な顔をしながら高価な着物を両腕いっぱいに抱えて帰る。

残された家族はというと、思い出よりも電卓のボタンを押す音が気になる。

■扇子の山

「着物や茶道具もあったんですけどね、みんな持って行かれてしまって…」

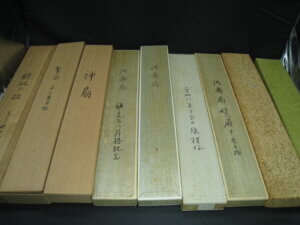

そう言いながら奥様が奥の部屋から持ってこられたのは、桐箱の山。

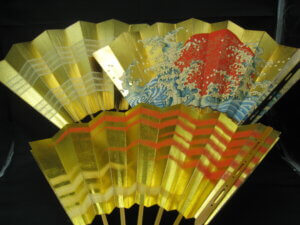

開けてみると――出てくるわ出てくるわ、まばゆい舞扇の数々。

金箔に銀箔、群青に朱。まるで小さな日本画が折りたたまれているようだ。

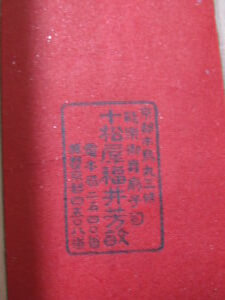

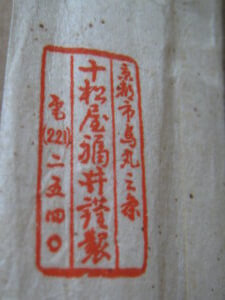

よく見ると、どれも「十松屋福井謹製」。京都の名門中の名門である。

舞踊の世界で言えば、トヨタのセンチュリーのような存在。使う人を選ぶ。

「これは見事ですね」と私が口にすると、奥様の表情が一瞬ほころんだ。

「やっぱり、いいものなんですねぇ」と胸を撫で下ろすようにおっしゃる。

その“安堵の笑み”に、人の心というものは脆くも美しい、と妙に感動してしまった。

■査定の現実は冷たくも誠実に

しかし――現実は厳しい。

扇子を一本ずつ開いていくと、あちこちに時の経過が刻まれていた。

金箔は剥げ、骨は折れ、絹糸はゆるみ、紙の一部には汗染みの跡まである。

舞台の灯りに照らされ、何度も開かれ、何度も閉じられたその扇は、もはや芸の歴史そのものだ。

だが、骨董屋の査定は情では動かぬ。

使い込まれた扇は“味”であっても“値”にはならない。

私も苦渋の思いで査定額を提示した。

しばしの沈黙。

空気が止まったような時間が流れる。

――そして、奥様の一言。

「まあ、ただでもよかったのに」

この言葉を聞いて、私は頭の中で思わず叫んだ。

「早く言ってよ〜!!」

だが口には出さない。

そこは“商人の矜持”というやつである。

私は丁寧に頭を下げ、静かに伝票を差し出した。

少しばかりの買取額ではあったが、奥様はほっとした表情で「ありがとうございます」と微笑んだ。

その笑顔は、豪雨の続く福岡に一瞬だけ差した陽の光のようであった。

■人情という名の「非売品」

帰り際、玄関で靴を履きながら私はつい言葉をこぼした。

「お母様、きっと立派な方だったんでしょうね」

奥様は小さくうなずき、

「厳しい人でしたけど、舞台の上では本当にきれいでした」

と呟かれた。

人間の価値というのは、死後にわかる。

残された物が高価であればあるほど、人は群がり、価値が“数字”に変わる。

だが本当に大切なのは、値のつかない記憶のほうだ。

――それは、骨董屋をやっていると痛いほどわかる。

どんな国宝級の茶碗も、使う人がいなければただの土の塊である。

どんな名工の刀も、飾られて埃をかぶれば“金属の棒”にすぎない。

価値を生むのは、人の思いと時間の重みなのだ。

そう考えると、舞台で命を燃やした師匠の扇子たちは、まぎれもなく“生きた美術品”であった。

たとえ市場では値がつかなくとも、そこに宿る記憶は非売品である。

■帰り道の空に見た「芸の余韻」

帰路、車の窓から見上げた空は、いつの間にか雨が上がり、ほんのわずかに夕焼けが差していた。

オレンジと群青が入り混じるその光景は、まるでさっき見た舞扇の色のよう。

私は思わず笑ってしまった。

「お母さん、最後の一舞、見事でしたよ」

そう呟くと、ワイパーがひとりでに動き出した。どうやら空がまた泣き始めたらしい。

――泣くのは天か、はたまた扇子の神か。

■骨董屋の独り言

骨董の世界というのは、時に人の業を映す鏡でもある。

“物を愛でる”という美しい言葉の裏には、

“人の欲”と“別れの寂しさ”がひっそりと隠れている。

だが、そのどちらも否定するつもりはない。

欲がなければ芸は磨かれないし、別れがなければ思い出は生まれない。

そしてその思い出を、形として残そうとするのが我々骨董屋の仕事だ。

世の中、捨てる神あれば拾う骨董屋あり。

誰かの記憶の欠片を拾い集めて、また次の誰かの手に渡す。

それが回り回って“文化”という名のリサイクルになるのだ。

――まあ、そんな立派なことを考えながらも、私の財布の中はいつもスースーしている。

「芸術は爆発だ」と言った岡本太郎がもし生きていたら、きっとこう言うだろう。

「骨董屋は“破産だ”」と。

福岡の秋空はいまだに曇りがちだが、私の心の中には、あの舞扇のように鮮やかな余韻が残っている。

雨の多い年は不作と言うが、私にとっては、こういう“人の縁”こそが豊作だ。

さて、次はどんな出会いが待っているのか。

また神のイタズラのように一本の電話が鳴るその日まで、私は今日も古びた伝票を整理しながら黙々と仕事をする。

最後に「ただでもよかったのに」…あの天使のような声を思い出すたび、「毎回、買取現場で聞きたい言葉だ」と思うのは私だけ?

この御舞扇については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「十松屋の御舞扇」は元々はとても高価なもので図柄も艶やかなものから派手なもの、わび錆を感じるものまでありますがそのすべてはとても丁寧な仕事で繊細さを感じる逸品の御舞扇です。今回の買取品は残念ながら使用感が多いので高価買取とはいきませんでしたが状態が宜しければかなりの高額査定にはなったと思います。

買取査定額

◆御舞扇の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に工房や作家の人気度と状態、そして付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した絵が剥げていたり扇子の紙がシミがあったり端が摺れていたりなどのダメージもあり高価買取は難しい品物でした。尚、ご自宅や倉庫に御舞扇や雅楽、舞踊の品物がありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

山水画 中国扇子 700,000円

呉子安扇子 300,000円

斉白石・花虫図扇子 150,000円

京都十松屋福井扇舗 御舞扇 金地に鳥 40,000円 他多数

◇十松屋とは…

◇十松屋(十松屋福井扇舗)は、能楽や日本舞踊、歌舞伎などに用いられる「御舞扇(舞扇・能扇・仕舞扇)」の制作・調進を専門にする、京都を代表する老舗の扇舗である。系譜を遡ると、中世に能楽と共に屋号「十松屋」が現れたとされ、現在の「十松屋福井」として福井家が継承してきたのが元禄期(江戸時代)──元禄16年(1703年)に創業したという記録(系図的説明)を持つ。以来、能楽の各流派や宗家に対する扇の調進を継続しており、能楽界・舞踊界の信頼を得ている点が十松屋の最大の特色である。

歴史的背景として重要なのは、能や狂言で用いる扇が単なる小物ではなく「道具(御道具)」として非常に厳格な規定と用途を持つことだ。能楽の舞台では扇の形状、寸法、骨の本数や柄・意匠が流派や曲目、役柄ごとに細かく定められており、扇の一つ一つがその芸を支えるための「規格品」である。十松屋はこのような高い規格と伝統を守りつつ、素材選定(最高級の和紙、絹張り、本金箔・本金彩など)と仕上げ技術で、舞台で映える扇を製作してきた。能楽師や舞踊家が舞台上で安心して使える品質を長年にわたり提供しているのが、同店の信望の理由である。

重要人物については、歴代の当主(屋号を継いだ職人・経営者)による技術継承が十松屋の核である。近現代の当代としては「福井」姓の当主が長く店を率いており、メディアや業界誌では十二代目とされる当代(福井芳宏、あるいは報道によって芳秀の表記も見られる)が紹介されることが多い。彼らは単に商売の世話をするだけではなく、能楽界・京舞の現場と密に連携し、流派ごとの細かい要求(扇の仕様・意匠・寸法)を聞き取り、制作現場へ落とし込む役割を担っている。能楽師や舞踊家との長年の信頼関係が、十松屋の仕事の正確さと継続性を支えている。

代表作品・代表的な品目は「仕舞扇(観世流や各流の仕舞扇)」「能扇(能中に使う扇)」「鬘扇・舞扇子(歌舞伎や京舞で用いる大振りの舞扇)」などである。能楽扇は種類が多く、例えば役柄によって「老女扇」「若女扇」「鬘扇」「小謡扇」などの区分があり、金地・銀地・染め・本金装飾などの表現方法で分類される。十松屋がつくる扇は、表裏同柄で仕立てる豪華な舞扇から、舞台での使い勝手を最優先にした丈夫な仕立てまで幅広く、観世家をはじめ五流など主要な宗家御用達として扱われている点が代表性の源泉である。市場には「十松屋福井謹製」と箱書きされる舞扇が流通しており、現在でも未使用品や古い保存品が骨董品のオークション市場に出ることがある。

作風・特徴についてもう少し詳述すると、十松屋の扇は「舞台映え」と「使用耐久性」を両立させることを第一にしている。舞台ではライトに照らされるため本金・金箔や顔料の光沢、色の深みが演出効果を左右する。十松屋では金銀箔の押しや本金彩の施し、伝統文様(観世水、桜、波、老松などの能舞台で定番の意匠)を逸脱せずに表現する技巧が重視される。また、骨(親骨・中骨)の材質や組み方、張りの具合、綴じ糸の結び方といった「構造面」の手仕事がしっかりしているため、繰り返し稽古や本番での開閉に耐える。要するに「美術品としての華やかさ」と「道具としての実用性」を高次で両立しているのが十松屋流である。

製作工程は大きく分けて素材選定→意匠設計→骨組み加工→紙・布の張り→箔・彩色→乾燥→仕上げ(截断・巾合わせ・袋入れ)という流れになる。能楽扇は寸法や紙の折り目にも厳格な規格があるため、寸法管理や折り込みの数(扇の“行”)も正確に行われる。絵柄は絵師や蒔絵職人、箔押し職人など複数の専門職が連携して仕上げることが多く、京都の伝統工芸の下支えが見える分業体制が特徴だ。近年では素材科学の発展により抗ウイルス加工や耐久性を高める表面処理の紹介など、現代的な機能を加味した製品展開も見られる。

十松屋の社会的・文化的役割としては、単に扇を売る店ではなく「伝統芸能を支える調進所」である点を強調しておきたい。能楽や舞踊に不可欠な道具を作り続けることで、門弟制度や流派の様式を物質的に支えている。宗家からの注文に応じる「御用」的な立場を長年確立してきたことが、結果的に能楽や京舞の舞台芸術を支える重要な基盤になっている。

◎関連、参考サイト

十松屋福井扇舗(本店・工房)

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。