福岡市西区で茶杓を買取りました!

◇五月。空の青さが大根の皮のようにどこまでも続いている。そんな薫風にくるまれて、いつものように骨董買い取りに出かけた先は、福岡市西区。地図で見ると、ちょっと油断すると海に落ちそうなあたりである。

今回のお宅は、先代が骨董を好きすぎて身の回りが全て土器に埋もれたという、なかなか強烈なエピソードをお持ちの家系らしい。お電話では「焼物、茶道具、掛軸、中国モノまで揃ってますけん」とのことで、そりゃまた賑やかだなと思っていたら、「お茶菓子もあるとですよ」との一言。甘い物に釣られて行ってるわけではないが、甘い物が出るなら断る理由もない。

さて、いざ玄関をくぐると、そこには軽く三世代分の歴史が折り重なっており、踏み出す一歩一歩が、まるで時代劇のセットで足元を気にして歩く俳優のようになる。流石に土器は無くまず見えるのが、小さな漆の皿が10枚ほど。これがみんな「ちょっとそこまで…」みたいな顔をして並んでいる。こちらを威圧するでもなく、かといって控えめでもなく、実に「そこにいて当然」という顔をしているのが、骨董品の良いところである。

「これは、うちの祖父がね、よく骨董市に行って買ってきよったとですよ」

と家主様。おっとりした口調の中に、祖父の大胆さが滲んでいる。いや、祖父が大胆だったかどうかは知らないが、少なくとも買って帰ってくるモノの量が大胆であったことは、リビングの人口密度が証明している。

さて、まずは茶碗。これがすごい。見るからに古い、が、それだけではなく、桐箱と帛紗に収まっている姿が妙に居住まい正しい。人間ならば、温泉宿の部屋でちゃんと浴衣を着てお茶を飲んでいるタイプである。取り出してみると、手のひらにずしりと来る。おそらく室町時代。あの頃、まだコーヒーは輸入されておらず、みんな抹茶で眠気をごまかしていた時代でもある。

次に出てきたのは銀瓶。あの、急須界の王様みたいなやつだ。純銀製で、持ち手のところにちょこんと彫られた梅の花が、何とも憎い演出である。触ってみると、銀特有の冷たさが手に伝わり、「おいおい、おれを湯沸かしに使う気か?」とでも言いたげな面構え。いや、使いません、あなたは飾られるタイプです…と。

そして硯箱。これがまた、蒔絵がびっしり。まるで夜空に迷子になった星座をぜんぶ詰め込んだような光り方で、蓋を開けるとその下から出てきたのは、さらに小さな漆箱、すべての中身が梨地の漆。最終的には「ここには宇宙の秘密が隠されているんじゃなかろうか」と思わせるほどの梨地の蒔絵である。きっと昔の文人たちは、ここに大事な句集とか、こっそり書いた恋文とかをしまっていたに違いない。

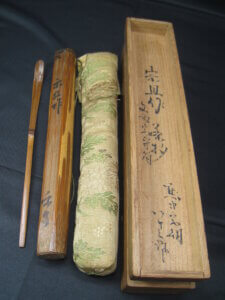

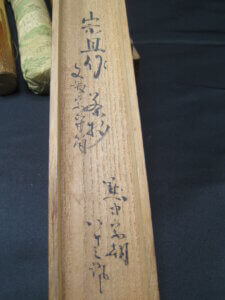

極めつけは、茶杓。しかもただの茶杓ではない、「宗旦銘」。つまり千宗旦の名前がある。まるで野球カードに長嶋茂雄のサインが入っているようなものだ。持ち上げてみると、まるで羽のように軽い。竹が時間をかけてこうまで軽くなるか、と一瞬驚くが、これは恐らく「軽く感じるように削った」のである。そういう細工ができるのが、昔の職人。つまり、宗旦である。

査定の間、心が浮き足立ってはならぬと、時々家主様と何気ない会話をする。

「この辺、最近はイノシシも出らんごとなりました」

「あら、それは良かったですね。うちの方はカラスが人のゴミ箱開けます」

そんな会話の中で、ふと骨董がただの物ではなく、生活の記憶を吸い込んできた容れ物なのだなあと気づく。

気がつけば、あっという間に日が傾いていた。窓から射す夕陽が、銀瓶に反射して部屋の壁に小さな月を作っている。査定は全て終わり、金額も提示して、お客様も納得の笑顔。無事、商談成立。今回も良き出会いだった。

帰り道、車の中でふと考える。今日見たあの茶杓や茶碗も、もとは誰かの手の中にあった。誰かが選び、誰かが使い、誰かが手放した。それが今、巡り巡ってここに来た。骨董とは、過去から送られてきたタイムカプセルのようなものかもしれない。そして私は、ただそれを開けてみる者に過ぎない。

ドアを閉め、エンジンをかける。カーラジオから流れてきたのは、少し古びたジャズ。まるで銀瓶に似合いそうな?音色だった。この茶杓については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「尺八」は宗旦銘があり鑑識もきちんとあるまじめなものでした。しかも時代物の布袋もあり大切に繋がれていった茶道の一つだということを証明している逸品です。状態も良く程よい変色で味がある風情のある茶杓でした。ありがとうございました。

買取査定額

◇茶杓の査定価格ですがやはり作った人の銘や鑑識の銘、そして時代と状態でかなりの差が出る品物です。今回の茶杓はそれなりの上質のもので竹筒や布袋などもありましたので高価買取をさせて頂きました・ありがとうございました。

ご自宅に尺八や茶杓など茶道具が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

津田宗及(更幽斎) 竹茶杓 500,000円

小堀遠州(宗甫) 茶杓 遠州歌銘付 300,000円

千利休竹茶杓 南坊宗哲筒書 250,000円

鵬雲斎 松の翠 180,000円 他多数

茶杓とは?

茶道具のなかでも、茶杓(ちゃしゃく)は一見地味な存在である。だが、その小さな匙ひとつに、日本人の美意識と歴史が凝縮されている。単なる道具ではなく、数百年の茶の湯の文化を映す鏡ともいえます。

茶杓の起源を遡れば、中国・唐代や宋代の茶文化に行きつきます。当時、茶は「団茶(だんちゃ)」と呼ばれる固形状の茶を粉砕し、点てて飲むスタイルが一般的でした。この粉砕した茶をすくう道具として、小さな匙が用いられていました。宋代の中国ではすでに「茶匙」なる道具が存在していたことが知られています。

日本にこの茶文化が伝来したのは鎌倉時代。栄西(えいさい)や明恵(みょうえ)といった僧侶たちが中国から茶を持ち帰り、禅の修行と結びつけて点茶の風習を広めていきます。やがて足利将軍家や武家社会の中で、茶の湯は格式ある儀式となり、それに伴い道具も洗練されていきました。室町時代には、すでに竹製の茶杓が使われていたことが記録に残っています。

茶杓の発展と千利休

茶杓が本格的に日本的な美意識をまとい始めたのは、やはり戦国時代の千利休(1522~1591)の登場によってです。

利休は、茶の湯を豪奢な文化から簡素で精神性の高いものへと変革した人物として知られています。茶杓においてもそれは顕著で、彼は「竹」による手作りの茶杓を重んじ、自ら削った作品を数多く残します。利休作の茶杓は、素材の自然な節を活かし、意匠を凝らさず、しかし見れば見込むほど深い味わいがある物でした。

代表作としては「泪(なみだ)」「面影」「苔の白(こけのしろ)」などがあります。これらの名は単なる目印ではなく、茶杓に込められた詩情や風景を表現したものであり、侘びの美が息づいています。

利休の死後も、その思想は弟子たちに受け継がれ古田織部、細川三斎、そして織部の弟子である小堀遠州など、江戸初期の茶人たちは、それぞれの美意識に従い茶杓を作ったり所持したりしました。

各流派と茶杓の多様性

江戸時代には、表千家・裏千家・武者小路千家といった千家の流派が確立され、それぞれに独自の茶杓の形や銘の伝統が発展します。たとえば表千家ではやや細身でシャープな印象の茶杓が好まれる一方、裏千家では柔らかく曲線的なものが多いです。これは、流派の好みや茶風の違いによるものです。

また、茶杓の材質も多岐にわたる。最も一般的なのは竹製ですが、時には象牙や木製、金属製のものも使われました。利休は基本的に竹にこだわりますが、弟子のなかには黒柿や煤竹(すすだけ)など、個性的な素材を使う者もいました。煤竹は、囲炉裏の煙で燻された古民家の天井材などから取るため、独特の風合いがあります。時間と自然が作った美という意味では、利休の侘び寂びの思想にも通じます。

著名な茶人とその茶杓

小堀遠州(1579~1647)

江戸初期の茶人で、優美・華やかさを取り入れた「綺麗さび(きれいさび)」の美学を打ち立てます。遠州の茶杓は、上品な曲線と洗練された銘が特徴。たとえば「初花」や「夕顔」など、和歌の世界を感じさせる情緒的な命名が多いです。

松尾宗二(表千家六世)

「宗旦流」を継承しつつ、形式を重んじた茶風を整えた人物。彼の茶杓は機能美と装飾性のバランスが絶妙で、格式ある茶会にふさわしい作風が多いです。

近代の逸品――即中斎、淡々斎

20世紀に入っても、茶杓の美と制作は受け継がれていきます。表千家十四代・即中斎(そくちゅうさい)や、十五代・鵬雲斎(ほううんさい)らは、多くの茶杓を削り、その中には現代でも高く評価される作品が多いようです。彼らの茶杓は、単なる道具を超え、詩的な感性と自然への敬意が込められています。

茶杓に込められた哲学

茶杓の魅力は、その「小ささ」にあります。全長は18cm前後。穂先はわずかに反り、茶をすくうに足るだけの大きさ。だが、この小さな空間に、作者の思想や自然観が凝縮されています。

「曲げ方ひとつで、風が変わる」と言われるように、竹の節の位置や曲線の角度、焼き印や刻字、そして銘に至るまで、すべてが一期一会の世界。茶杓は工芸品であると同時に、詩のような道具なのです。

現代における茶杓

現代でも、茶杓は茶会の重要な道具として使われています。特に初釜(年始の茶会)では、亭主が自ら削った「削り初め」の茶杓を用いることが多いようです。これには新年への祈りや願いが込められており、銘もまた「初光」「雪間草」など、新春を連想させるものが多いです。

★千宗旦とは…

「茶の湯」と聞けば、千利休を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、その精神を江戸時代初期に受け継ぎ、さらに洗練された“侘び”の境地へと導いた人物が、千宗旦(せんのそうたん/1578〜1658)です。

宗旦は利休の孫であり、千家中興の祖と呼ばれる茶人です。彼が削った茶杓には、権威や飾り気から解き放たれた、静かな自由の美が宿っています。宗旦は「数寄者中の数寄者」と称され、やがて「茶の聖(ちゃのひじり)」とも仰がれるようになりました。その茶杓もまた、数寄の極みにふさわしい存在感を放っています。

■ 波乱の家系に生まれて

宗旦は1578年、堺の豪商であり茶人でもあった千利休の孫として生まれました。父は利休の長男・道安です。しかし、利休が豊臣秀吉の怒りを買って切腹を命じられるという事件(1591年)は、宗旦の人生にも深い影を落としました。

利休の死後、千家は一時没落します。父・道安も茶の湯の名声を保ちきれず、家は衰退していきました。そうした中で、宗旦は茶の湯の道をあきらめず、独自に修行を重ねていきます。ときには京都の郊外に庵を構え、野点(屋外での茶)など質素な茶の湯を実践しながら、自身の茶風を築き上げていきました。

■ 宗旦の茶の湯──「かざらぬ侘び」

宗旦の茶の湯は、徹底した質素と簡素を美とする姿勢に貫かれていました。祖父・利休の「侘び茶」をさらに推し進め、余計なものをすべてそぎ落とした境地です。名物と呼ばれる高価な道具よりも、使い古された素朴な品を好み、茶室も極限まで狭めた「一畳台目(いちじょうだいめ)」などを用いました。

このようなあり方は、宗旦の生き方そのものでもありました。名門の出身という立場にこだわることなく、名利を避けて簡素な庵に住み、自然の草花や風の音とともに日々茶を点てて過ごしました。そうした姿に、多くの数寄者たちは心を惹かれました。

■ 宗旦の茶杓──細身で柔らか、詩情ある銘

宗旦が削った茶杓は、彼の茶の精神を見事に表現しています。

宗旦作の茶杓には、以下のような特徴が見られます。

-

細くしなやかな曲線

利休の力強い造形に比べ、宗旦の茶杓は線が細く、どこか柔らかく、優美な印象があります。穂先の反りも自然で、全体に軽やかさが漂います。 -

素朴な素材と技法

節の位置や形にはあまりこだわらず、竹の持つ自然な姿を活かしています。装飾や焼き色も控えめで、飾らない作風が特徴です。 -

詩情ある銘(めい)

宗旦の茶杓には、風雅な名前が添えられています。たとえば「露」「朝顔」「松風」など、自然の情景や季節感を感じさせる銘が多く、茶会の趣向や時節と響き合う役割を果たしていました。

現存する宗旦作の茶杓の中でも名品とされるものに、次のようなものがあります。

-

「梅ヶ香(うめがか)」

-

「残雪(ざんせつ)」

-

「山路(やまじ)」

-

「時雨(しぐれ)」

いずれも、穂先の繊細さと控えめな節、そして詩情ある銘が調和しており、宗旦の美意識が伝わってきます。

■ 三千家の祖として

宗旦の息子たちは、それぞれ茶の湯の家元として独立し、現在の「三千家(さんせんけ)」の礎を築きました。

-

長男・宗拙(そうせつ):武者小路千家の祖

-

次男・宗守(そうしゅ):表千家の祖

-

三男・宗左(そうさ):裏千家の祖

これら三家は、それぞれに宗旦の茶風を継承しながら独自の発展を遂げ、現在もなお茶道界の中心的存在として続いています。つまり、今日の茶道の主流はすべて、宗旦の精神を源としているのです。

■ 「聖」となった男

宗旦は、生涯にわたって官職も禄も受け取らず、隠者のようにして茶の道に生きた人物でした。彼が削った茶杓には、権威に縛られない自由な精神が宿っています。それはただの質素さではなく、自然と調和し、心を澄ませるという美意識を表しています。

宗旦を敬愛した人々は、彼を「茶の聖(ひじり)」と呼びました。彼の道具、特に茶杓には「心のかたち」ともいえる深い精神性が感じられます。

宗旦の名言として知られている一節に、次のような言葉があります。「利休百ヶ条も、わが茶にはあたらず」

これは、祖父・利休の教えであっても、自分自身の茶の境地を見出したという誇りと自負の表れです。宗旦は単なる利休の継承者ではなく、「侘び茶の完成者」として、茶の湯の世界に大きな足跡を残したのです。

千宗旦が削った茶杓は、一見するとただの小さな竹の匙にすぎません。しかし、その中には、自然を敬い、質素を愛し、人との心のつながりを大切にするという精神が込められています。

◎関連、参考サイト

1. 茶道資料館(京都市上京区)

裏千家センター内にある「茶道資料館」は、千宗旦の茶道具や書画を含む多彩なコレクションを所蔵しています。館内には、裏千家を代表する茶室「又隠(ゆういん)」の原寸大復元もあり、宗旦の茶風を体感できます。

2. 承天閣美術館(京都市上京区)

相国寺の塔頭・慈照院にある承天閣美術館では、宗旦にまつわる逸話「宗旦狐」に関連する茶室「頤神室(いしんしつ)」や、宗旦と交流のあった茶人たちの作品を展示しています。

3. MOA美術館(静岡県熱海市)

MOA美術館では、千宗旦を含む茶人たちの好みの茶道具を紹介する展覧会が開催され、宗旦ゆかりの作品が展示されることがあります。

4. 金沢市立中村記念美術館(石川県金沢市)

金沢市立中村記念美術館は、茶道具と工芸品を中心に展示しており、宗旦の作品が所蔵されている可能性があります。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。