福岡市中央区で伊羅保茶碗(高麗) を買取りました!

◇ゴールデンウィークが終わると、街には妙な空気が漂う。

楽しさの余韻をひきずる人、連休中に増えた体重と請求書に目を伏せる人、そして気合いを入れ直して朝からネクタイをキュッと締める人。

そんな中、私ときたら、相変わらず「のほほん」と、骨董の香りを鼻の奥でふんふん嗅ぎ分けながら、マイペースでお宝探しにいそしむ毎日である。

今回の舞台は福岡市中央区。街のど真ん中にひょっこり建つ、三階建ての昭和香る一軒家。見た目はちょっとくたびれているが、家の歴史が層になって積もっていそうで、骨董屋としてはむしろ大好物の物件である。

ところが、今回の依頼にはひとクセあった。

「お宝があるのは三階なんです」

――と、奥様。にこやかな顔で言われたが、内心「階段三往復でヒザ爆発」と一抹の不安がよぎる。

とはいえ、ここで気おくれしては骨董屋の名が廃る。

人生も骨董探しも、重い腰を上げたその先にこそドラマが待っているものなのだ。私は気を取り直し、腕まくりをして階段を上がった。

三階に着くと、昭和の空気がムッと鼻を打った。畳が少しへこんでいるあたり、かつてこの部屋が家族の団らんの場だったことを物語っている。

まず目に飛び込んできたのは、ずらりと並ぶ掛け軸たち。季節感も思想もバラバラなこの群像に、思わず「骨董の学級崩壊か?」と心の中でつぶやく。

一通り査定を進めると、出てくるわ出てくるわ、伊万里焼の花瓶に中国の仏像、李朝風の山水画と、東アジア大連合の様相を呈してくる。

だが、いずれも時代は浅く、保存状態も「昭和の押入れあるある」そのまま。

こりゃ今回は空振りか…と、汗ばんだ額をぬぐいながらため息をひとつ。

――しかし、骨董の神様は見捨てなかった。

押入れの中ほどに、うっすらホコリをまとった小さな棚を発見。

中をのぞくと、これがなかなかのメンバー揃い。

中国の玉に唐木の飾り台、さらには根付まで――おぉぉ、やっと会えたね!と心の中で抱きしめたくなる顔ぶれだ。

ホコリを払いながらそっと手に取ると、根付の中には、ちょっと口元のゆるんだ福助さんのような一品が。

「お前、こっち見て笑ったやろ」とツッコミながら、胸の奥で湧き上がるあの“当たり”の予感。

骨董屋にとって、この“ワクワク感”こそが生きる証。令和の世に生きるアナログ人間としての、唯一のアイデンティティーかもしれない。

そして、最後の最後に、隅にひっそりと置かれていた一つの桐箱。手に取ると、なんとも言えぬ重みが伝わってくる。

フタを開けると、そこには何も言わない一つの茶碗。

しかも、ただの茶碗ではない。

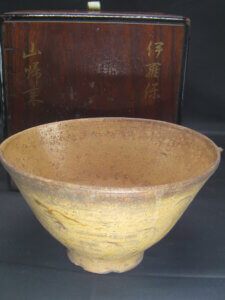

伊羅保(いらぼ)茶碗。

ぬらりとした釉薬、ざらりとした手触り、縁の荒々しさと底の素朴な佇まい。

これは…かなり古い。

目を凝らせば、うっすらと残る窯傷さえ、茶碗の人生を語るような趣がある。

何百年という時を経て、今まさに、私の手の中にいる。

「お前、ずっとここにいたのか…」

思わず語りかけると、伊羅保がふふっと笑ったような気がした。

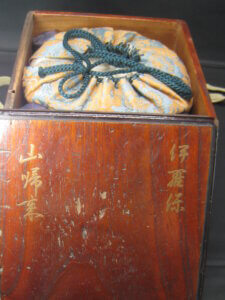

箱の方もすごい。内側には、手書きの達筆で何やら銘が書かれている。

しかも、色が変色して茶色がかっているあたり、こちらもなかなかの年季もの。

私は思わずその場で正座し、しばし時を忘れて見入った。

やっぱり骨董は、最後まであきらめちゃいかん。

誰にも注目されなかった三階の隅っこ、押入れの中の奥の奥。

まるで忘れ去られたような場所に、時を超えた逸品がひっそりと息をひそめていた。

これだから、骨董屋はやめられない。そして、帰り道。三階から降りる階段の途中、太ももがプルプルと笑い始めた。

「いや、笑ってるのは私じゃない。きっと伊羅保の茶碗だ」と自分に言い聞かせながら、

今日もまた、骨董という名の怪しげな迷宮を、ニヤニヤしながら歩いているのであった。

この伊羅保茶碗については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「伊羅保茶碗」はとても薄く作られており、黄ばみを帯びた味わいやざらざら感の肌さわりなど真面目で時代がある良い茶碗です。銘も「山帰来」とあり土味の良い高台や口元が広がった形などとても味わいのある茶碗でした。ありがとうございました。

買取査定額

◆伊羅保茶碗や高麗茶碗の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に製作年代、次に状態、付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した伊羅保茶碗は時代箱に古い時代の絹の仕覆などが付属した良いものでした。ありがとうございました。尚、ご自宅や倉庫に茶器や茶道具がありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

黄伊羅保 茶碗 即中斎 花押 書付 400,000円

上口愚朗 釘彫 伊羅保 茶碗 250,000円

倉崎権兵衛 古楽山焼釘彫伊羅保茶碗 200,000円

二代高橋道八(仁阿弥道八) 黄伊羅保茶碗 150,000円 他多数

伊羅保茶碗とは?

■伊羅保茶碗(いらぼちゃわん)は、朝鮮半島(現在の韓国)で焼かれた雑器の一種が日本に渡来し、やがて茶の湯の世界で珍重されるようになった茶碗の一種です。見た目は実に地味。ざらりとした表面に、釉薬のかかり具合も不均一。いわゆる「粗雑」な印象を与える焼物ですが、これこそが茶人たちの心を捉え、侘びの美学にぴたりと合致したのです。

伊羅保茶碗のルーツは、16世紀ごろの朝鮮・李氏朝鮮時代に生産された日用雑器、特に済州島(チェジュ)など南部地域の窯で焼かれていた粗陶にあります。日本ではこれらの茶碗が輸入され、主に桃山時代から江戸初期の茶人たちによって重宝されるようになりました。

「伊羅保」という名称は、「怡楽甫(いらほ)」という朝鮮半島の地名に由来するといわれますが、正確な地名の特定には諸説あり、やや不明瞭です。もともとは「伊羅保手(いらぼで)」と呼ばれていたこともあり、「手」は焼物の種類やスタイルを表す用語です。

〇伊羅保茶碗の大きな特徴は以下の通りです:

-

表面のざらつき(砂気):伊羅保は鉄分の多い土を使っており、焼き締まりも荒いため、肌がザラザラとしています。手に持つと、まさに“土”を感じさせる感触です。

-

釉薬の流れ:透明釉や灰釉が不均一にかけられており、垂れた跡が残るものもあります。この“偶然の美”が茶人にとっての価値となりました。

-

高台の処理:高台はやや高めで、削りも粗いのが特徴です。高台の内側や裏面に砂を巻いたような痕跡がある場合も。

-

色味:黄土色や灰褐色、暗褐色など、落ち着いた地味な色が主流で、そこに釉薬がかかることで微妙な表情を見せます。

このような、どちらかというと“未完成”にも思える造形にこそ、侘び寂びを重んじる茶道文化が価値を見出したのです。

千利休の時代、伊羅保は特に好まれていたわけではありませんが、江戸時代初期以降に高まりを見せた“侘び茶”の潮流の中で、伊羅保の素朴さが再評価されました。

特に小堀遠州、片桐石州、そして後の武者小路千家・表千家・裏千家といった茶の湯の家元たちによって、その精神性が受け継がれていきます。

また、伊羅保は「茶人好みの一品」であったことから、「伊羅保写し」も江戸期以降の日本各地の窯で制作されるようになりました。中でも信楽、丹波、瀬戸、美濃などが写しを多く生産しています。

【代表的な作家と作品】

伊羅保茶碗の多くは、作者が不明です。朝鮮半島での生産当時は、名前を刻むような作風ではなく、民衆の日用品という位置づけであり、工房も分業制のため、特定の陶工名はほとんど伝わっていません。

しかし日本に伝来し、名品とされた伊羅保には愛称が付けられ、茶道具として重要な位置を占めています。

【伊羅保茶碗 銘「見立(けんりゅう)」】

-

所蔵:東京国立博物館

-

特徴:高さがあり、腰が高く、釉薬の垂れが印象的。ざらりとした質感と不均一な肌が絶妙なバランスを見せています。遠州好みとされます。

【伊羅保茶碗 銘「木守(きまもり)」】

-

所蔵:根津美術館(東京)

-

特徴:全体に砂気が強く、腰回りの釉薬が溶け残ってざらついた肌合いに。粗野ながらもどこか柔らかみを感じさせる一品。

【伊羅保茶碗 銘「油滴」】

-

所蔵:出光美術館(東京)

-

特徴:黒褐色の地肌に油滴天目を思わせる斑文が見られる。伊羅保と油滴の中間的な趣きがあり、茶人に珍重されました。

★現代でも伊羅保茶碗は静かに人気を保っており、骨董市場でも注目されています。ただし無傷のもの、形の整ったもの、名品とされる作例は高値がつき、写し品との見分けが重要になります。

また、現代作家による“伊羅保写し”も見逃せません。荒川豊蔵や加藤唐九郎といった昭和の巨匠も伊羅保の再現に取り組み、現代作家でも伊羅保の素朴さを追求する流派は根強く残っています。

◎関連、参考サイト

● 東京国立博物館(東京・上野)

日本・東洋陶磁の名品を多数収蔵。伊羅保の代表作も所蔵し、特別展で公開されることがあります。

● 根津美術館(東京・青山)

東洋古美術に特化した美術館で、茶道具にも強みがあります。伊羅保茶碗も季節展示に登場することがあります。

● 出光美術館(東京・日比谷)

古陶磁に強く、志野・織部・李朝陶磁などの流れの中で伊羅保も所蔵されています。

● MOA美術館(静岡・熱海)

茶道具を数多く展示しており、伊羅保茶碗も所蔵品に含まれています。

また、京都・大阪などの茶道文化が根づいた地域の博物館や個人コレクションにも多くの伊羅保が所蔵されており、茶会や特別展で見る機会があります。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。