福岡市南区で香炉を買取りました!

『香炉出現奇譚 ― 博多祇園裏山笠にて』…

七月、福岡は夏の頂点に立っていた。天より降るは太陽の鞭、地より沸くはアスファルトの呪詛。体中がコンロに載せられた餅のようにじゅうじゅう音を立てて膨らみ、のち萎んでいくような季節である。

そんな暑さの中、街は祇園山笠で浮かれに浮かれていた。男たちは締め込み一丁で神輿を担ぎ、沿道の婦人方は「やっぱり男は筋肉やね」と目を細める。その様子をクーラーの効いた車内から横目に見つつ、こちらは骨董屋稼業。浮かれる暇などない。

われわれ骨董業界の年長組というのは、こういう灼熱の季節になると、真夏のシロクマのような存在になる。生きているのか死んでいるのか、ただ息をしているだけ。ぬるい麦茶をすすりつつ、クーラーのフィルターを替えねばと思いながら1週間が経つ。そんなある日、例のごとく事務所の電話が鳴った。

「南区の住宅なんですけど、祖父の遺品で中国の焼き物やら掛軸やら、茶器がありまして……」

――出たな、遺品整理の妖怪、いや妖精。われわれ業界では、おじい様の趣味部屋というのは、宝の山にもゴミの山にも化けうる不確定爆弾である。

ともあれ、「中国美術品ですか、それは楽しみですね」と営業スマイルを声に変換し、翌日の午後、さわやかな好青年風姿で福岡市南区へ向かった。

場所はなんというか、昭和の住宅街の名残を残した一角。セミがギャンギャン鳴き倒し、コンクリートの塀にはツタがのしのしと這い、ポストには「○○不動産売却中」のチラシが山盛り。つまりは、人生のセカンドステージにさしかかった家々の集まりである。

ご依頼人は30代前半くらいの男性。Tシャツ短パンにサンダルというリゾート仕様で、日焼けした腕には子どもと公園で戦った形跡があった。

「これなんです」と案内された和室には、見慣れた桐箱や紙箱が無造作に置かれていた。

出ました、中国美術品。まず手に取ったのは白磁の花瓶。うん、これは……1970年代北京土産セットA。「景徳鎮」と書かれてはいるが、漢字が微妙に流れている。次は人物画の掛軸。画面上部に「毛主席語録」と書かれていた。はい、次。

おそらく故人は中国旅行にて、現地ガイドに連れられ“文化交流センター”のような場所で、「今買わねば一生の損!」という謳い文句にあてられ、全身全霊で財布を開いたのだろう。

こちらとしても、依頼者の前で「これはちょっと…」と首を傾げるのも気が引ける。なにせ、遺品なのだ。思い出が詰まっている。そこで私は「昭和中期のものが中心ですね。近年ではあまり流通が少ないタイプです」と、骨董屋特有の婉曲表現を交えながら、査定を進めていった。

とはいえ、誠実さは我がモットー。形見に泥は塗れぬ。約2時間かけて丁寧に値をつけ、一式でいくら、と金額を提示した。

「それでお願いします。置いとっても仕方ないんで」とあっさり返ってきた。

あっけなく買取成立。こちらとしてもありがたい。クーラーの効いた喫茶店でアイスコーヒーでも飲もうと荷物をまとめていると、ふと仏壇の奥に異変を感じた。

「これは何ですかね……おじいちゃんが大事にしてたやつで、よう拝んどったみたいですけど」

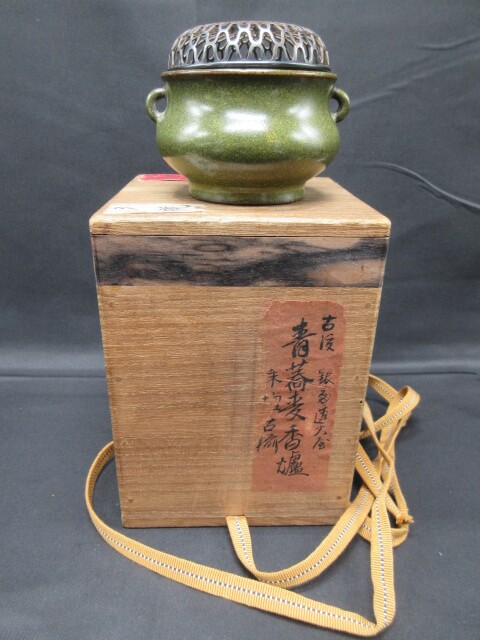

そこには、ほこりをかぶった古びた香炉が鎮座していた。蓋には銀の透かし火屋(ほや)付き。よく見れば、銀の地肌に菊模様透かし彫り。そして「青蕎麦有釉」。あらまあ、これは…中国の香炉ではありませんか。しかも銀火屋付き。

手に持つとずしりと重く、耳を澄ませば過去の法要の念仏が聞こえてくる気がする。しかも、香炉の下にはなんと唐木の台座付きである。紫檀か黒檀か、あの辺の気位の高い木材だ。ここで一気にこちらのテンションは回復、いや高騰した。

「これ、実はなかなかの代物かもしれませんよ」と興奮気味に申し上げると、ご依頼人は「マジですか。そんなに?」と目を丸くする。

急ぎその場で簡易鑑定。銀火屋の刻印、技法、釉薬の風合い、そして唐木台座の作りのよさ――これは戦前、いや明治から大正にかけての上質な仏具の可能性が高い。

「ちょっと探してきます!」と依頼人、襖の向こうへ消えてから5分後、あの独特のにおいがする桐箱を持って戻ってきた。

「これです。じいちゃん、香炉の下にこれ敷いとったんですよ」と古い桐箱。

まさしく正解。こちらが欲しかったものすべてが、いま揃った。

「これは正直、かなりいいお値段になります」

その後、箱を含めた正式な査定をし直し、金額を提示。先の“北京土産セット”の合算査定額の数倍に跳ね上がったにもかかわらず、依頼人は「いやあ、じいちゃんが喜んどるわ」と笑顔で快諾。

私は香炉をそっと包みながら、「骨董というのは、最後にドラマが待っていることがある」と心でつぶやいた。

車に戻ると、ハンドルは熱波で焼けるようだった。ハンドタオルでくるんでようやく握り、エンジンをかける。カーエアコンからのぬるい風が心地よくなり始めたころ、ふと博多祇園山笠の掛け声がラジオから流れてきた。

「オイッサ! オイッサ!」

――ああ、いいなあ、と思う。骨董屋の祇園山笠は、香炉ひとつで完結する。たった一つの宝で、祭りになるのだ。香炉とともに帰路につく車内、汗はまだ止まらなかったが、どこか気持ちは軽やかだった。仏壇の奥には、時として思い出とともに、骨董の神様がそっと座っているのかもしれない――そう信じたくなる、福岡市南区の灼熱の日であった。この香炉については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「銀火屋香炉」は中国の明時代の物だと思われ青蕎麦の色合いも深く明るいものでした。銀製の火屋は純銀製の刻印は無いものの細かい透かしがびっちりと入った上質の物でした。台座の古い紫檀も重量感のあるものでしかも共箱付きの美術品的香炉でした。ありがとうございました。

買取査定額

◇古い香炉の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に素材や生産国、次に火屋の材質、ほかには刻印ヤ共箱などあればより高価買取&できます。

ご自宅に香炉や茶器が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

板谷波山作 淡黄磁香炉 1,700,000円

唐物 青釉 四角香炉 900,000円

「一政」作 金銀象嵌花鳥図香炉 750,000円

大明宣徳年製 古銅 三足香炉 650,000円 他多数

青蕎麦釉薬とは?

◆焼物の世界には、数多くの釉薬(ゆうやく)が存在しますが、そのなかでも「青蕎麦釉(あおそばゆう)」は、やや通好みの趣を持つ、渋くも奥行きのある釉薬のひとつです。名前の通り、灰色がかった青みを帯びた釉調が特徴で、その色味は蕎麦切りの麺の色を思わせることから「青蕎麦」と称されるようになりました。

この釉薬は、近世の日本で生まれたものというより、中国陶磁にルーツを持つとも言われ、日本では主に江戸期以降の雑器や民芸陶器、また現代陶芸家の作品にも散見されます。多くは青灰色からやや緑を帯びたくすんだ色調を呈し、素朴でありながらも深みのある景色を生み出します。

青蕎麦釉の技術的な側面

青蕎麦釉は基本的に鉄分を含んだ長石釉、あるいは灰釉の一種であり、比較的還元気味の焼成により生まれる釉調です。主な材料は以下の通りです。

-

長石(フェルスパー):釉のガラス質を作るベース成分。

-

木灰あるいはワラ灰:融剤(フラックス)として作用。

-

酸化鉄:発色剤として作用し、青灰色〜緑灰色の色味を出す。

-

時に銅微量添加:ごく薄く青みを増す場合あり。

ただし、発色には非常に繊細な調整が求められ、鉄分が多すぎると褐色系に寄ってしまい、少なすぎると透明~黄味がかった釉になってしまうこともあります。また、還元焼成と酸化焼成でまったく色が異なって出るのもこの釉薬の特徴です。

また、青蕎麦釉は素地(土)との相性も重要で、赤土系の素地にかけると渋く味わい深く発色し、白土にかけるとより淡い青灰色に仕上がります。

呼称と混同されやすい釉薬

「青蕎麦釉」は、その曖昧な色味ゆえに、しばしば他の釉薬と混同されることがあります。例えば、

-

蕎麦釉:こちらは灰色~黄灰色系の釉薬で、鉄分が多く青みが少ないもの。

-

青磁釉:中国の龍泉窯などに代表される、青緑色の透明釉。成分的にも近いが、もっと透明感が強い。

-

灰釉:古墳時代~平安にかけて多用された木灰ベースの釉薬で、自然釉に近い風合い。

青蕎麦釉は、これらの釉薬の中間的な性格を持ち、工芸的な側面よりもむしろ民芸的・素朴な味わいが強調される釉薬です。

民芸運動と青蕎麦釉

20世紀初頭、柳宗悦が主導した民芸運動の中で、こうした素朴で生活に根ざした焼物が再評価されました。青蕎麦釉もそのひとつで、見込み(内側)に青灰色の釉が流れた飯碗や鉢、急須などが、素朴な日用品として称賛されるようになりました。

柳宗悦は、そうした器を「用の美」の象徴として紹介し、浜田庄司や河井寛次郎といった陶芸家たちもこの釉調に着目しました。中でも浜田庄司の「蕎麦釉」作品は、その青灰色の渋い色味と控えめな艶感で、現在でも高い評価を得ています。

代表的な作例・作家

青蕎麦釉は、日本各地の民芸陶器の中で見つけられますが、特に以下の地域や作家に顕著です。

1. 会津本郷焼(福島)

会津地方の本郷焼では、江戸中期以降、日常雑器としての蕎麦釉や青蕎麦釉が使われてきました。土味が強く、ざっくりとした作りにこの釉調がよく合います。

2. 小鹿田焼(大分)

飛び鉋や刷毛目の技法に、この青灰釉をかけた碗類が多く見られます。釉のムラがちょうどよい表情となり、実用と美を兼ね備えた民芸の器として親しまれています。

3. 浜田庄司

益子焼を代表する人物。彼の作品の中には、還元で焼かれた深みのある青蕎麦釉が施された花入れや鉢があり、いずれも素朴でありながら美術品としての評価も高い。

4. 富本憲吉・河井寛次郎

それぞれ異なるアプローチで釉薬の研究を重ねた作家たちで、特に河井は青蕎麦釉的な色調を意識した作品をいくつか残している。

青蕎麦釉の魅力と現在

青蕎麦釉の魅力は、控えめな色調にあります。まばゆいばかりの釉薬が好まれる昨今、あえてくすみ、青灰の陰影を楽しむというのは、まるで月の裏側を見るような趣があります。静かで、落ち着きがあり、使い込むほどに味が出てくる――まさに、手に馴染む「日常の芸術品」といえるでしょう。

また、現代の陶芸作家の中にも、敢えてこの釉調に挑戦する者は多く、手仕事の中に侘び寂びを見出す美意識の一端として評価されつつあります。

特に、茶陶の世界では、抹茶椀や煎茶碗、湯冷ましなどにこの釉調が用いられることがあり、茶室の淡い光の中でふとその青みが浮かび上がる様子は、侘び茶の精神に通じる美しさとも言えるでしょう。

■参考サイト

日本民藝館(東京・駒場)

-

概要:柳宗悦によって設立された民藝運動の聖地。浜田庄司や河井寛次郎、バーナード・リーチなどが使用した青蕎麦釉的な釉調の作品も多数所蔵。

-

見どころ:蕎麦釉や灰釉、青磁調の作品など、青蕎麦釉に近しい釉薬の系譜も豊富に展示。

益子参考館(栃木県益子町)

-

概要:浜田庄司の自宅兼工房だった場所にある資料館。彼の釉薬研究や民芸的器が多数展示されている。

-

見どころ:益子焼の青蕎麦釉系釉調の器や花器、皿などを間近に見られる。土味と釉薬のバランスが特徴的。

河井寛次郎記念館(京都市東山区)

-

概要:陶芸家・河井寛次郎の自宅兼工房。作風の幅広さと釉薬への執念が感じられる名品が多数。

-

見どころ:灰釉や青灰色系の釉薬を施した器が複数見られる。青蕎麦釉に近い美学を探るなら必見。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。