福岡市南区で中里重利のぐい呑みを買取りました!

またも9月の風が骨董品買取の意外な匂いを運んできた。ご存じのとおり、先月もお宝級の唐津焼の依頼があって、一瞬「柳の下にドジョウが2匹」と思いつつも、思い上がってはいけないという謙虚な気持ちで、福岡市内のご夫婦のお宅に出向くことにした。実家が唐津という、ご先祖様が軍人だったらしいとのこと。なんだか義務と伝統と“古物”とが入り混じって、私のアンテナもびびびと立ってしまう。

玄関をくぐると、まず奥様が「こちらへどうぞ」と通された部屋。壁には額装された“権威の証”がびっしり。政治家の掛軸、書、そして勲章。金色の星や光沢のあるエナメル。重みを感じさせる額縁の中に、ご先祖様の面影と、戦場の足音(あるいは大礼服)の残響が溶け込んでいるような気がする。私は思わず、「これはとてもいいコレクションですね」と呟く。いや、本音は「どれだけ自慢したいんだ、おじいちゃん」の混合感である。

その中にあった「東郷元帥の書」にはとくに目をひかれた。筆の運び、紙の風合い、掛けられた光――だが、冷静に見ると刷り込みの線、インクの滲み過ぎ、筆跡の躍動感の嘘。鑑定士としての第六感がささやく。「これは偽物だ」――いや、正確には“贋作”という響きがピッタリだ。お二人も誇らしげに「これ、元帥の御直筆です」と仰るが、私はひそかにコーヒーを噴きそうになった。「いやいや、偉人の魂はいずこへ」と、心の中で。

掛軸や書、勲章のあたりは、残念ながら“ご先祖パワー”ほどには値がつかない。由緒正しいのは分かる。しかし需給とか真贋とかコンディションとか、そういう野暮なことが価格を決めるのだ。皮肉だが、「尊敬」の価値は査定において計算に入れてくれないのがこの商売の鉄則である。

次に目をやると、陶磁器コーナーに移る。壁の威厳を抜けて、ショーケースに慎ましく並ぶ唐津焼の茶碗、湯のみ、酒器。色合いは土の奥行き、釉薬の厚み、釉だまりの風景、鉄分の点景。おお、これだ、この匂い。触れるならばヌルッとした冷たさ、指に残る微細なざらつき。陶器というのは正直だ。嘘をつかなければ、偽物も誤魔化しもついに露見する。

ちょっと横には薩摩焼の観音様(少し微笑みすぎている)、ブロンズの中国仏像(緑青が生えていて、「歴史です」と言い張るタイプ)、李朝の花瓶(釉のひび割れが美しいと褒める人もいれば、触れた瞬間割れないかと怖がる人もいる)が“ちらほら”と己の装飾を添えている。いや、ちらほらではなく、確かに主役ではないもののバックコーラスとしては存在感がある。

そして、メインイベント:中里系の絵唐津、古唐津の徳利、その他数点。これが我々査定人を昂らせる。ショーケースのガラスの奥で控えめに棲むそれらは、光を受けて釉薬が翳りを見せたり、土味がひかえめに笑ったりする。私は相方と目くばせをしつつ、「これはいい土ですね」「釉の収縮もきれいだ」「この絵唐津の筆致は中里系、間違いない」などと囁く。ご夫婦も嬉しそうにひと品ひと品を説明する。どこで買ったか、誰から譲り受けたか、ご先祖様がどれほど大切に扱ってきたか。物語は値段を上げるスパイスである。

中でもひときわ光っていたのが、「中里重利」のぐい呑み。土の肌、釉の濃淡、口の形、持ったときの重み。「ああ、好きだ」と心の中で声が出る。私達査定人には“好き”という感情が時に査定額を狂わせる魔力がある。しかし、プロとしては情に流されてはいけない。とはいえ、今回はそのぐい呑みに“好きだ”を付けざるを得なかった。なぜなら、市場での評価と保存状態と希少性の三拍子が揃っていたからである。

ご夫婦は、「どれくらいになるでしょうか」と期待と不安を混ぜた目で私を見る。私は皮肉屋風に微笑み、「おじいさまも草葉の陰でにんまりされる価格です」と答える。いや、本当は価格を言う前の緊張というのは、この仕事最大のスリルである。「好きだから高く買いたい」という裏返しの説得と、「いや、市場価格に沿って買わせていただきますよ」という義務感とがせめぎ合う。

勲章のほうは、正直に言えば、多少の値はつく。しかし掛軸の真贋・保存状態・額装の質・由来のはっきり度合いなど、あれこれ検討すると、最終的にはわずかな数字をお出しするしかなかった。「ご先祖様を侮辱するつもりはありませんが、この掛軸は歴史の証というより、お土産コーナーの偽物コーナーから抜け出したようなものです」と言いたくなるが、それは口に出さず、丁寧にお伝えする。

李朝の花瓶や中国仏像、薩摩の観音様には、それぞれの価値がある。ただし、「観音様の微笑みが癒し」も、「ひび割れが趣」も、どこまで金額に跳ね返るかは別問題だ。お客様の愛情は素晴らしいが、その愛情は査定する側には“市場”という別の愛情(と冷静さ)を要求する。

最後に、唐津焼のショーケースから数点を、特に中里系・古唐津

の徳利・絵唐津・ぐい呑みを中心に、慎重に見て、高値をつける。「この唐津焼は――これは相当状態が良いので、私たちとしてはこの金額を提示させていただきます」と。ご夫婦は目を丸くされ、「そんなに?」と驚きと、少し照れたような笑顔。

私は内心、「やった、今日のランチはいいもん食べられる」と思いながら、再び少し皮肉を込めて付け加える。「ご先祖の軍隊の栄光以上に、この陶器が光ってますね」と。もちろん笑いを誘うためにだが、同時に真実でもある。

部屋を出るとき、奥様が「この中里重利のぐい呑み、手放すのは惜しいんですが…」と寂しげに言う。私は優しく、「手放すことによって、また新しい人がこの器を手にして、その土と釉の呼吸を感じられるんです。それもまた器の人生です」とかなんとか言っておく。こういうときには、骨董屋も詩人になる。

家を後にして、車に戻る道すがら相方と、「あの東郷元帥の掛軸、どう思った?」と訊くと、相方は笑って「ええ、美術館のトイレに置いといたら浮くレベルの、というか、張りぼての忠臣蔵ですよ」と言う。私たちは二人で笑う。だが、それでも嬉しいのは、真物の唐津焼、中里重利のぐい呑み、あの釉の光沢と絵付けの筆の乗りが、確かに私の目に、手に、心に響いたからだ。

こうして9月の骨董品買取は、「ご先祖様の軍人」というヒーロー譚、「偉人の書」という見せかけの栄光、「陶器」という無言の証言者たち」と交流するひとときとなり、そして、「中里重利」ですべてが一点、澄み切った真実を放った。金額はいくらであれ、私はこの仕事の喜びを噛みしめながら、車のエンジンをかけて次の依頼先へと向かう――またどこかで、たとえ偽物の掛軸でも、本物の陶器でも、物語を買い、そして語るために。

「中里重利作品」については宜しくお願い致します。

買取品の詳細

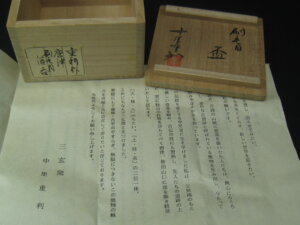

◇この「ぐい呑み」は中里重利作の刷毛目唐津です。大胆な釉薬のかけ具合など小ぶりですが豪快な作品です。土味もよく酒器としては最高な仕上がりのものだと思われます。

買取査定額

◇ぐい呑みや酒器の査定や評価ですが第一に作者。そして作品名。状態や時代。付属品の有無などで変わります。中里重利さんの作品は「窯変」の作品に人気が高く、高額査定が可能です。ご自宅に中里系の作品や唐津焼がございましたらお声かけ下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

窯変叩き耳付壷 200,000円

青唐津叩き耳付壷 150,000円

絵唐津花入 坐忘斎御家元書付 90,000円

唐津井戸茶碗 60,000円 他多数

中里重利とは?

◆略歴

-

生没年・出身

1930年(昭和5年)、佐賀県唐津市に生まれる。父は12代中里太郎右衛門(号・中里無庵:人間国宝)、兄に13代中里太郎右衛門(逢庵)などを持つ、唐津焼の名門・中里家の三男。 -

幼少期・教育・修業

幼いときから父無庵に師事し、土掘り・ろくろ・窯焚き等、唐津焼の基本・伝統技法を学ぶ。

また、有田青年学校でろくろ技術の基礎教育を受けたという記録があります。 -

作家としての歩み

1952年、22歳のときに「日展」で初入選。以降、日展をはじめとする公募展に継続的に出品。

1973年、唐津市神田山口(かんだ‐やまぐち)に自らの窯を築き、1976年に窯の名を「三玄窯」とする。三玄窯は“天・地・人”をもとに、“土・技・炎”の三位一体を意図した名前とされています。 -

晩年・死去

2015年5月12日、84歳で逝去されました。

受賞歴・社会的地位

中里重利は、公募展・工芸展だけでなく、公的な表彰・担当役職なども含め、多くの実績があります。

これらを通じて、陶芸界・唐津焼界では重利は「伝統の継承者」と「新たな表現者」の双方として、高く評価されてきました。

作品の特徴

重利の作品はいくつかの側面で特徴的です。以下、素材・技法・造形・美意識などの面を中心に整理します。

-

伝統技法の徹底的な習得と再現

父・無庵のもとで、古唐津(江戸より前の陶工技術・造形様式)を復興する試みがあり、その叩き(たたき)、土作り、ろくろ挽き、素地の扱いといった「基本」を非常に重んじた。

窯や焼成法も登り窯など伝統的な環境を使うなどして、炎の運びや窯の壁の温度変化まで意識して作品を焼き上げることが多い。 -

形(フォルム)へのこだわり

ろくろ技術が非常に高く、安定感・バランス・滑らかな面の変化などに細部で手が入れられており、形の設計・造形が精緻。土が「なりたがっている形」を見つけ出す、という言葉を本人が用いていたように、造形は土質、土の性質を活かす方向であることが多い -

焼色・釉薬・炎の表現

従来の唐津焼では釉薬を厚く掛けたり装飾を目立たせるものもあるが、重利は釉薬を抑えるか、あるいはほとんどかけずに素地と炎を活かす焼成をすることが多く、焼色の自然な階調や炎の動きで色の分離・変化を出すことを試みた。代表作「三玄壷」などでは、“下が赤、中段が黒、上は乳白色”といった三つの層のような焼色の変化が見られる。 -

粉引・斑唐津・絵唐津など多様な技法

粉引(こひき)の技法を唐津焼で取り入れ、それまで唐津焼では少なかった白生地を用いるなどの革新性を持たせた作品もある。 今回の買取品のぐい飲みもこれにあたる。

また、斑唐津、絵唐津(絵付けをした唐津)等、伝統的な唐津焼のバリエーションを踏まえつつ、自分なりの解釈・表情を加えている。 -

「用の美」の精神とモダン感

見た目の美だけでなく、使われる器としての実用性・手触り・器の声を聞くような造りを重視。茶碗やぐい呑みなど茶道具を中心としつつ、生活や使う場面を念頭に置いた造形。

また、晩年には「繭(まゆ)」のような形態、美しい色調の化粧土の使い方など、新たな造形意識も試みていて、伝統とモダンの接点を探す姿勢が強い。 -

素材・土・釉薬への探究

土の採取・配合、素地の扱いなど、原材料へのこだわりが強かった。炎の影響や窯壁・燃焼環境の変化に敏感で、それを作品に反映させる。焼きのばらつきや斑(ムラ)を単なる失敗とせず、美として捉える視点がある。

代表作・「三玄壷」

「三玄壷(さんげんこ)」は非常によく知られた作品であり、その受賞歴(1965年・日展特選北斗賞など)と作風の方向性を象徴するものとして語られます。焼色の三層構造・土と炎の調和・フォルムの存在感、といった重利の特徴が集約されている作品です。

ライバル・比較できる作家

「ライバル」という言葉がやや尖った表現になるかもしれませんが、同時代に活躍した、また同じ唐津焼・肥前陶磁・茶陶分野で比較対象となる作家を挙げます。

-

父・中里無庵(12代中里太郎右衛門)

無庵は重要無形文化財保持者・人間国宝として古唐津の復興や唐津焼の伝統技法の復元に尽力した陶工です。重利にとっては師匠であり最大の影響源。重利は、父の功績を受け継ぎながらも、自分自身の造形・焼色・形態で異なる表現を模索しました。比較すると、無庵は「古唐津をどう現代に忠実に復興させるか」に重きを置くことが多く、重利はそこにもう一歩踏み込んで“私の唐津”“現代の器としての唐津”を探る方向を取った、という位置付けができます。 -

兄・中里隆

中里重利の弟(五男という説ですが、兄弟構成で陶芸家となった者の一人)であり、同じ家系で育ちつつ、作風・活動が異なります。隆は、海外での活動や異なる土・形・風土の影響を強く受けており、「南蛮風」「現代の食器としても使われる器」など、用途や美意識に重利とは違うアプローチをしていることが多いです。 -

他の近代/現代唐津焼作家

例えば田原陶兵衛(たはら とうべえ)など、萩焼と唐津焼をはじめとする茶陶の分野で高い評価を持つ作家。田原陶兵衛は表現の自由さ・装飾・肌合いの多様さで知られています。重利とは伝統への態度・技術基盤の強さなどで共通点もありますが、表現スタイルの方向性では異なる部分があり、比較対象としてしばしば名前が挙がります。

■参考サイト

●三玄窯ギャラリー / 三玄窯

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。