★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。

福岡市東区で高麗青磁(柳海))を買取りました!

秋の夕暮れ。福岡の街は、どこかそわそわと冬の支度を始めている。ビルの窓にはほんのりとクリスマスのイルミネーションが“ちらほら”と映り込む。そんな季節の端境(はざま)で、私はまた一本の電話を手にしていた。骨董買取の依頼である。待ってましたとばかりに、ハンドルを握る手に少しだけ緊張と期待が混じる。車のエンジン音が、段々と夜の気配を切り裂いて走り出す。そう、私が骨董屋である。

目的地は、福岡市東区、高台の邸宅。道に迷いながらも、夜の斜光が建物の屋根を薄く照らす。車を止め、鍵を抜き、少し息を整えてから、ドアベルを鳴らす。ドアが開き、故人のご主人が海外貿易の仕事で訪れたというその屋敷に、私は足を踏み入れた。

玄関から既に骨董品の気配がある。北側の窓から入る夕暮れの光が、埃を淡く舞わせている。部屋には、中国の古い掛軸が何枚も巻かれて立てかけられ、李白の模写の画が鎮座し、チベット仏教の仏像が静かに佇んでいる。そして、所々に日本の銘をもつ鉄瓶、例えば「龍文堂」の郷愁を漂わせる鉄瓶などもちらほら置かれている。骨董屋としての私にとって、「ほら、これは掘り出し物かもしれない」という直感が胸をくすぐる瞬間だ。

だが、そんな中でも末尾に見つけたのが、韓国の人間国宝、柳海剛(ユ・ヘガン)の作品数点である。先代の残した収集の痕跡として、しかもそれが韓国現代陶芸の重鎮のものという。思わず、私は“あ、これは…”と心の中でつぶやいた。交渉の材料が、静かに揃っていたのだ。

査定を開始する。掛軸を広げて、貿易先で買われてきたという中国画の模写の具合を確かめる。李白と称される中国画を撫で、チベット仏像の金属の色味をチェックし、「龍文堂」の鉄瓶の銘と鉄肌を慎重に見る。そして、柳海剛の作品…。翡色の青磁、それに象嵌、彫り、透かし。高麗青磁の伝統と復興への執念を思わせる造形。ため息が出る。こんな“隠し玉”が存在していたとは。かつての貿易行脚の成果だろう、おそらく。

実は、こういう商談が“スムーズにいく”ときが一番怖い。骨董の世界では、“スムーズ=落とし穴”という暗黙の感覚がある。だが、今回は流れがよかった。亡きご主人と奥様の整理・断捨離・何でも“骨董屋に見せよう”という展開が功を奏し、私にとっても好条件が揃っていた。そして、査定を終え、買い取り成立。握手を交わし、箱を用意し、車に作品を積む。冷えた夕風が高台から街を吹き下ろす。福岡の夜景が、静かに灯り始めている。

ふと立ち止まる。貿易で集められた中国・韓国・日本の美術品。それらが、この高台の一室で時間を止めていた。そして私という“骨董屋”がそれを再び動かす。これもまた、時代の歯車のひとつだ。いい商談だった、“めでたしめでたし”と自分で呟きながら、車を再び走らせる。クリスマスのイルミネーションが遠ざかる中で、私は次の出会いを思い描く。

…しかし、皮肉っぽく言えば、この“めでたしめでたし”もまた骨董の美談の一片だ。誰かが亡くなり、コレクションが世に出、私が拾い上げて、次の誰かの手に渡る――そんな骨董屋の夜の物語。夜風が冷たい。イルミネーションは華やかだが、骨董品の世界は地味で静かで、でも確実に動いている。さあ、次の電話を待とう。

この高麗青磁については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

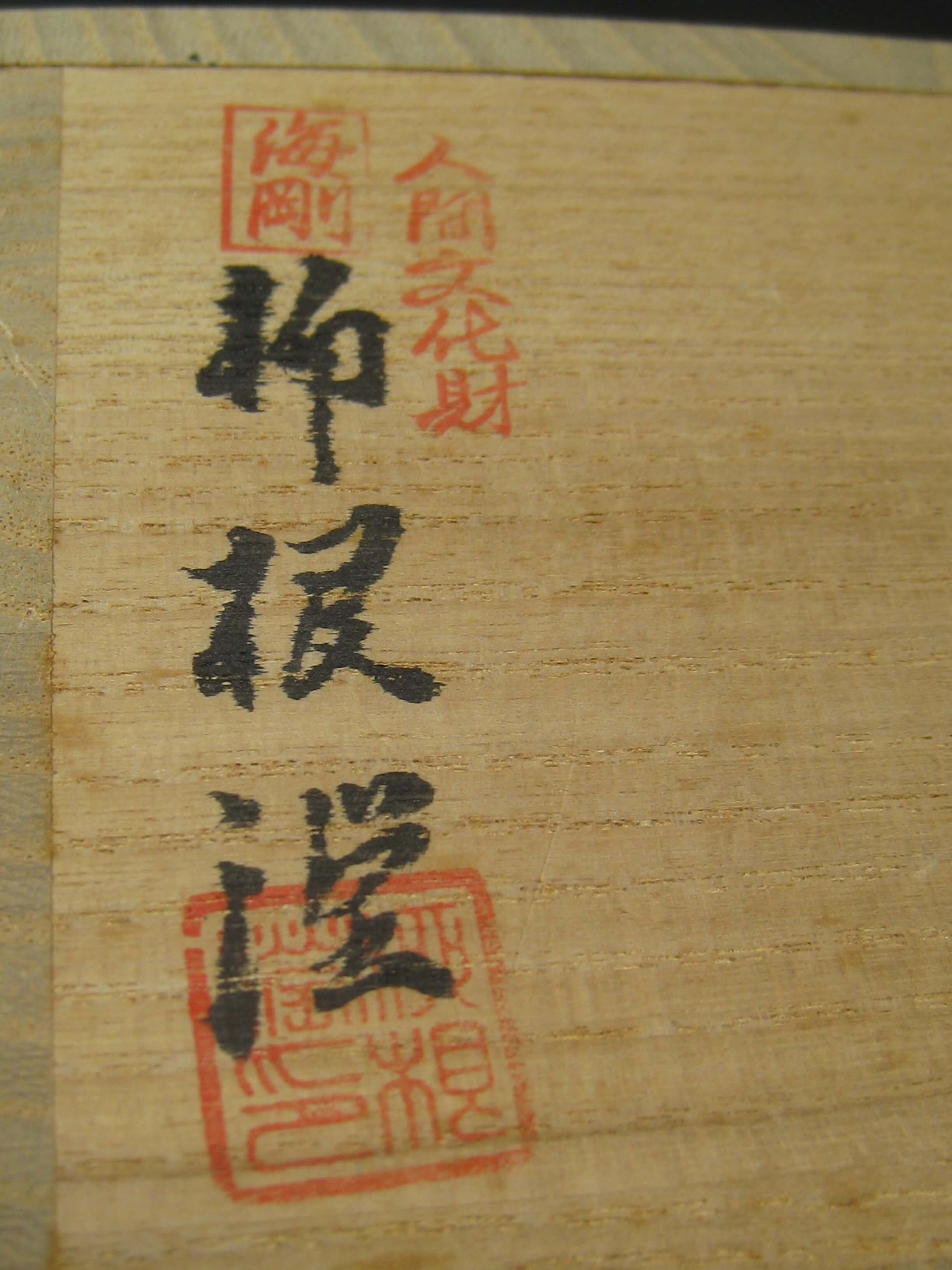

◇この「高麗青磁」は人間国宝の柳海剛作品で青磁の色合いも深くて明るいものでした。作品は蓋置なので高額買取とはいきませんがとても風情のある作品です。ありがとうございました。

買取査定額

◇柳海剛作品の買取査定額もしくは評価額やですがまず第一に作風、次に色合いや大きさ、ほかには栞や共箱などあればより高価買取&できます。

ご自宅に柳海剛作品や李朝作品が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

青磁・透彫の大壺 300,000円

九龍青磁浄瓶 250,000円

高麗青磁二重透刻壺 180,000円

大花瓶 辰砂 十長生 印刻 10,000円 他多数

柳海剛とは?

◆略歴

柳海剛(ユ・ヘガン、本名:柳根瀅)は、1894年(李氏朝鮮・高宗31年)に朝鮮半島・漢城(現在のソウル)で生まれ、1993年に没した韓国を代表する陶芸家です。

彼が陶芸の道を志したのは、少年・青年期に自身が中学校在学中に見た、12~13世紀にかけて朝鮮半島高麗王朝期に制作された青磁(いわゆる「高麗青磁」)の色味と光沢に深く感銘を受けたことによると言われています。

-

1894年:漢城(ソウル)生まれ。

-

およそ1911年頃より陶芸修行を本格化。象嵌・彫刻・成形技術を学び、古窯址・古陶窯地の調査も並行して進めたとされます。

-

1928年:日本・別府市で開かれた博覧会(「別府博覧会」)に作品を出品し、「金牌賞」を受賞。

-

1950年代~:朝鮮戦争・その前後の混乱期を経て作陶活動を再構築。1956年(あるいは1954年とする記録も)アメリカ・カリフォルニア国際博覧会に出品し、金賞を受賞。

-

1960年:自身の研究・制作拠点として「海剛高麗青磁研究所(あるいは青磁研究所)」を設立。

-

1988年:京畿道(キョンギド)無形文化財第3号に指定され、韓国における「人間文化財」(いわゆる国の名誉ある伝統技法継承者)に認定されました。

-

1993年:逝去。

このように、柳海剛は長い生涯とキャリアを通じて、単なる作陶家の枠を超え、「失われかけていた高麗青磁の復興者」として高く評価されています。

作品の特徴・技法・テーマ

柳海剛の作品を語るうえでは、まず「高麗青磁」という歴史的陶磁器ジャンルと、その象嵌技法・造形美の理解が不可欠です。

高麗青磁という背景

高麗青磁は、朝鮮の高麗王朝(918-1392年)期に制作された青磁器で、その特徴的な釉(ゆう)色「翡色(ひしょく)」(ヒスイのような青緑色)や、象嵌(ぞうがん)技法の洗練された文様装飾によって、東アジア・世界の陶磁史においても高く評されています。

しかし14世紀末以降、王朝の滅亡や時代の混乱・技術の断絶などによって、高麗青磁の伝統的技法は衰退してゆき、長らく途絶えていました。

柳海剛の技法と造形

このような中、柳海剛は高麗青磁の復興を目指し、多くの時間を象嵌・彫刻・成形・釉薬の研究に費やしました。以下に彼の作品の特徴を整理します。

-

象嵌技法(ぞうがん):器胎に文様を彫刻し、その彫刻部に白土などを嵌(は)め込んで模様を形成し、その上から青磁釉を掛けて焼成。焼成後にも彫り/透かしなどを加えることもあり、細やかな草花・雲鶴(雲と鶴)・唐草などの文様が浮かび上がります。例えば「象嵌雲鶴文梅瓶」などが典型です。

-

釉色・焼成の質:伝統の翡色を追求し、青緑がかった透明感ある釉調を実現。釉の厚み・還元焼成などを駆使して、淡く幽玄な色合いを表現。また器形の造形も王朝期の高麗青磁を彷彿とさせる端正なフォルムを持ちつつ、彼自身の創意も加えられています。

-

造形・用途の幅:壺、花瓶、梅瓶、茶碗、水指(みずさし)、酒器など用途を問わず制作されており、茶道具の世界でも好まれています。例えば「雲鶴文茶碗」「雲鶴文梅瓶」などの茶道具としての作品が挙げられます。

-

透かし彫り・陰刻技法:象嵌に加えて、彫り込みや透かし部分をもつ作品もあり、光を通すような構造を加えることで、器自体が彫刻作品にも近づいています。

-

調査・復元への姿勢:柳海剛は単に作品を制作しただけでなく、全国の古陶窯址を調査し、土・粘土・窯場・焼成・釉薬などの基礎技法の再確認・再現を行ったことも彼の作品に深みをもたらしています。

芸術性・美的特徴

-

落ち着いた翡色を基調としながら、象嵌文様が「白土+青釉」の対比で浮かび上がるため、静謐でありながら文様によるリズム感・動きも備えています。

-

造形が過度に装飾的にならず、器と文様とのバランスに優れており、実用性(伝統器としての)と芸術性を両立している点が評価されています。

-

観る角度・光の当たり具合で釉の深みや象嵌の陰影が微妙に変化し、「翡色幽玄(ひしょくゆうげん)」とも形容される静かな美を醸し出します。

このように、柳海剛の作品は、「過去の名技をただ模倣する」のではなく、「伝統を礎に、現代において再構築された高麗青磁」という位置づけを持っています。

受賞・評価・認定歴

柳海剛のキャリアは、国内外での賞の受賞および韓国における文化財的認定というかたちでも高く評価されています。

-

1928年:日本・別府市博覧会で「金牌賞」を受賞。

-

1954(または1956)年:アメリカ・カリフォルニア国際博覧会に出品、金賞・金メダルを獲得。1960年:韓国政府により「人間文化財」指定(伝統工芸分野で名誉ある認定)を受けた記録があります。

-

1988年:京畿道無形文化財第3号に指定。

これらの受賞・認定は、作品そのものの質だけでなく、技法の復興・継承という点での社会的・文化的な貢献も含まれています。

また、韓国内外のコレクター・骨董市場においても、彼の作品は高麗青磁の復興作家として価値を持ち、茶道具として日本でも流通・鑑定対象となっています。

影響を受けた作家・背景・後進への影響

柳海剛の作品がある意味で「復興」的な性格を持っています。

-

高麗青磁そのものが、中国・越州窯(中国浙江省)を祖に持つ青磁技術から発展したものであり、象嵌などの技法や翡色の釉薬技術など、宋・元時代の中国陶磁からの影響を受けています。

-

韓国・朝鮮の陶磁史における「古陶窯址」「高麗窯」「利川窯(イチョン窯)」「広州窯」などの存在を、彼自身が調査・見学しており、そうした古窯址に刻まれた技術・釉薬・土質などが、彼の技術再現の根底をなしています。

■参考サイト

Haegang Ceramics Museum(韓国・利川市)

大阪市立東洋陶磁美術館(日本・大阪市)

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。