★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。

福岡市中央区で染付香炉を買取りました!

福岡の街は、つい先週まで半袖で歩き回っていたくせに、今朝になっていきなり秋の末期へワープしたらしい。空気は冷え、道の端には枯葉が積もり、どこから湧いてきたのか木枯らしがビュウビュウと主張している。季節というものは律儀なくせに、たまに人の予定を完全に無視してくる。私もそろそろストーブを物置から発掘してこなければならないが、それより先にスマホが震えた。ありがたい…メールが一本、こういう時に限ってやってくる。

「福岡市内で、引っ越し前の遺品整理のため、古い骨董品を売りたい」

こういう依頼はたいてい、片づけたくないものが押し入れに詰め込まれた末に連絡してきた、というパターンが多いのだが、今回の送り主はわりと簡潔で、必要以上に湿っぽさを出してこない。骨董品や古美術品の売却を決める人間にも色々いる。遺品だから涙しながら手放す人もいれば、あっさり「もう置く場所がないので」とドライな人もいる。私はどちらでも構わない。物が語ることはあっても、人の感情には深入りしないと決めている。

とはいえ、木枯らしの吹く中、愛車を飛ばして向かうとなると、こちらも多少の覚悟が必要だ。向かった先は市内の外れ、戦時中には疎開先として指定されていたらしい、小高い山の上の一軒家。戦争という言葉はもう歴史の向こう側へ消えつつあるが、こうして町の形として痕跡を残していると、ふとした瞬間に現実味を持つものだ。

家主はやわらかく微笑む中年の男性で、いかにも几帳面そうな所作で私を迎え入れた。案内された部屋の扉を開けた瞬間、思わず息を呑む。そこには戦前の空気をぎゅっと詰め込んだような古美術品たちが、文字どおり所狭しと並んでいた。床、棚、押し入れ、さらに天井近くに組まれた板の上にまで、古い陶器や茶道具、掛軸、見たこともない木箱の山が積み上がっている。これを今日一日で全部査定しろと言うなら、私はこの家に寝袋を持ち込まねばならない。

とはいえ私は業者である前に人間であり、スケジュール帳には次の予定もある。よって本日は“茶道具と焼物限定”での査定ということで落ち着いた。家主もすぐに納得したらしく、「これだけでも大変ですよ」と笑っていた──いや、その笑顔の奥に「これだけで済んだら楽ですよね」という皮肉が隠れていたような気もする。

まず目に飛び込んできたのは、中国の煎茶器。朱泥の急須は手慣れた職人の指の跡が未だに残っているようで、赤土の色が艶めき、時代の呼吸がこちらに伝わってくる。持ってみると重さは軽く、しかし手のひらに吸い付くように馴染む。こういうものは作った本人が一番驚いているに違いない。「百年後の人間がこんなに真剣に見つめるとは」と。さらに棚の奥から現れたのは明代の茶合や香合。こちらも状態がよく、傷みが少ない。共箱までそろっているものもあり、人間より物のほうがよほど長生きして律儀に形を残している。

次に龍文堂の鉄瓶が数点。言うまでもなく鉄瓶の世界にも流行があるのだが、最近はとにかく“小ぶり”が人気である。どれほど立派な鉄瓶でも、デカくて重ければ飾られもせず、台所の下で埃をかぶる未来が待っている。その点、この家にあった鉄瓶は時代を読んでいたかのように、すべてコンパクト。龍文堂の銘も見える。これは高額買取の対象になる。時代は巡り、人の価値観は変わるが、小さくて可愛いものは世界をまたいで愛されるのだ。

そして最後に見たのは、京焼の名品──高橋道八。香炉や染付の焼物がいくつも並んでいる。これが棚の下段に無造作に置かれているあたり、家主が骨董に詳しいというよりは、単に物が多すぎて管理しきれなかったのだろう。だがこちらとしてはありがたい。数があればあるほど、こちらも仕事のしがいがある。

一通り査定を終え、金額を家主に提示する。こういう時、相手の表情を読むのは簡単ではない。額に満足しているのか、不満なのか、単に疲れているのか。家主は少し唸り、「うーん」と唇を噛み、それから「あの、もうちょっとだけ…」と控えめに切り出してきた。交渉というものは、最初から拒むつもりのない者ほど丁寧に話し始める。こちらも慣れたもので、いくつかの項目を微調整して再提示。結果──無事買取成立。

家主は肩から力を抜き、「助かりました」と息をついた。その言葉を聞くと、私はいつも思う。骨董品の査定という仕事は、物を買う仕事ではなく、人の背負ってきた荷物を軽くする仕事なのだと。人間は物に思い出を預ける生き物だが、その思い出が重くなる時もある。そんな時、私はそれを預かる役目を持っている。

家を出ると、日が傾き始めていた。木枯らしの音がさらに冷たくなり、車の窓に手をかけるとガラスがひやりと冷たい。査定は体力を使うが、こういう寒さの中で帰路につくと、妙に達成感を覚える。「今日もいい仕事をした」と独り言をつぶやきながら、私はエンジンをかけ、山道をゆっくり降りていった。

骨董というものは、生き物ではないのに、時に人間よりも雄弁に過去を語る。置かれた家、触れた手、渡った国。すべてが皺のように刻まれていて、見れば見るほど味わいが深い。私は今日も、そんな無口な物たちと向き合い、そして新しい持ち主へと橋渡しをした。その繰り返しの中で、季節はまた冬へと近づいていく。

ストーブを出す前に、まだまだ片づけるべき約束がある。

さて──次はどんな物語を持った品に出会えるだろうか。

ではまた──。

この香炉については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

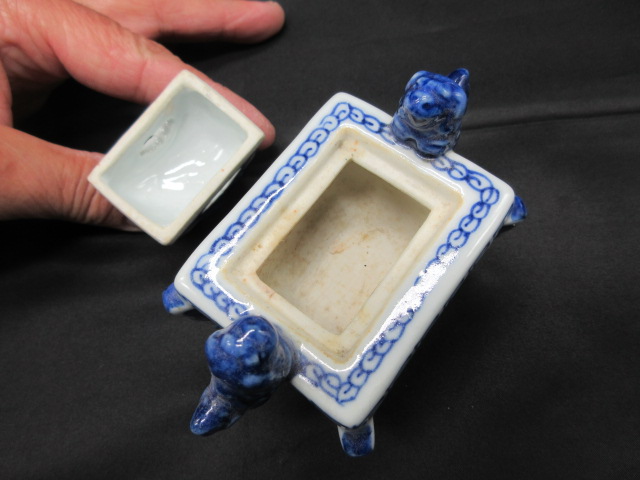

◇この「高橋道八の香炉」は大正時代の物だと思われ藍色の呉須の色合いも深いものでした。

彫刻も細かく獅子の耳や蓋なども素晴らしく上質の物でした。ありがとうございました。

買取査定額

◇高橋道作品の買取査定額もしくは評価額ですが第一にデザインや時代、そして状態や色合い、ほかには栞や共箱などあればより高価買取できます。ご自宅に香炉や茶器が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の道八作品買取例

阿弥 道八 ( 二代 高橋 道八 ) 造 南蛮急須 300,000円

華中亭『高橋道八』作 着彩七香画茶瓶 150,000円

六代華中亭 高橋道八造 祥瑞 沓茶碗 150,000円

華中亭 4代 高橋道八 青華 染付 急須 80,000円 他多数

高橋道八とは?

■ 「道八」という名跡の始まり

高橋道八は、江戸後期から現代まで続く京焼(清水焼)を代表する名跡であり、陶芸史においては野々村仁清・尾形乾山に連なる存在と評価されることもある。初代道八は、1775年に丹波国で生まれ、後に京都に出て陶工として独立した人物。姓は当初「高橋」ではなく「中島」を名乗り、のちに婿養子として高橋家へ入って「高橋」となる。これが今日まで続く「高橋道八」の起源である。

初代道八が活動した18〜19世紀の京都は、多様な工芸文化が花開いた時代であり、京焼の世界も非常に活気があった。型物・色絵・金襴手などの装飾技法が発展し、江戸の大名・豪商や文化人たちの需要に支えられ、陶工が個性を競い合う場として機能していた。初代道八はまさにその中心で才能を開花させた人物であり、染付から色絵、さらには仁清写・乾山写まで幅広い技法を自在にこなした「オールラウンダー」であった。

■ 代々の系譜

●【初代・高橋道八(1775–1829)】

初代は「京焼の近代化」に貢献した革新者として知られる。

彼が特に評価されたのは、色絵の鮮やかさ・染付の清澄な青・釉薬の扱いの巧みさにある。また、仁清・乾山の意匠研究に力を注ぎ、その写し物の完成度が非常に高かったことで有名だ。

代表的な作品としては

-

色絵草花文様の茶碗・水指

-

仁清写の香炉・花入

-

染付の鉢・皿・煎茶器

などが挙げられる。

初代が確立した「柔らかく気品ある京焼の美」は、のちの二代・三代にも受け継がれてゆく。

●【二代・高橋道八(1805–1878)】

二代目は初代の長男で、最も広く知られている「名工」でもある。初代の高度な技法に加えて、さらに煎茶文化の隆盛によって煎茶器制作を深化させ、今日の市場でも人気の高い多くの名品を残した。

二代の特徴は

-

染付の線描が鋭く、洗練された緊張感を持つ

-

煎茶趣味の小品を得意とし、香合や茶合、急須などに優品が多い

-

京焼の軽やかさと文人趣味を融合

という点である。

また、二代は中国陶磁の研究にも熱心で、明代・清代の器物の写しや、それらを京風に再構成した器は、骨董市場でもしばしば高値で取引される。

●【三代以降の道八】

三代・四代と続くにつれ、時代の変化によって作風は徐々に現代的な解釈が加わるようになったが、共通しているのは

「初代・二代の技術・様式の保持と、京焼らしい優雅さの継承」

である。

-

三代高橋道八(1845–1897)

色絵に優れ、明治期の工芸展にも出品。輸出用作品も手がけた。 -

四代(1877–1958)

近代陶芸への接続を果たし、伝統技法を守りつつ新しい造形にも挑戦。 -

五代・六代(20世紀後半〜)

現代陶芸の流れを取り入れながら、茶陶・香炉・花器などの伝統作品を継続。

現在の道八家は、伝統京焼の名跡として確固たる地位を保ちつつ、展覧会・個展を通じて現代的な作品も発表している。

■ 道八作品の特徴

①色絵の美しさと品格

初代以来、色絵は道八の代表技法である。特に

-

赤・緑・青・黄の発色バランス

-

繊細な草花文様

-

京焼らしい柔らかい筆致

などが特徴で、上品でありながら華やかさがある。

仁清の流れを汲みつつ、より軽やかに、より線描を強調した表現は、他窯にはない個性といえる。

② 染付(そめつけ)の清涼感

二代を中心に、道八家の染付は非常に評価が高い。透明感のある呉須(ごす)の青色は、唐物写しでありながら京焼ならではの柔和な雰囲気を漂わせる。

とくに「染付香炉」「染付煎茶碗」「染付急須」などは骨董市場でも需要が強い。

③ 煎茶器の名手

道八の名を全国的に広めたのは、実は茶道具よりも煎茶器の評価である。

-

小ぶりで手に馴染む急須

-

端正な茶合(ちゃごう)

-

存在感は小さいが品格ある香合

-

透明感と線の美しい煎茶碗

これらは文人趣味とも結びつき、茶人・書家・文化人の間で評判を呼んだ。特に二代以降、煎茶文化の隆盛とともに、道八作品の需要が全国に広まったとされる。

④ 仁清写・乾山写の高い完成度

京焼の文脈において重要なのは、仁清・乾山の影響である。道八はこの二人の巨匠の意匠を深く学び、写し物でも高い完成度を示した。

仁清写は

-

柔らかい造形

-

気品ある色絵

乾山写は -

文人趣味の大胆さ

-

意匠の自由度

を重んじたもので、写しといえど独自の工夫が随所に見られる。

⑤ 細部へのこだわりと仕立ての良さ

道八作品は共箱に至るまで丁寧で、箱書や銘がしっかりしていることが多い。

そのため、骨董市場では真贋の判断が比較的容易で、信頼性のある名跡として扱われている。

■ 道八作品の現代における価値

今日、道八の作品は

-

茶道具

-

煎茶器

-

香炉

-

花器

-

食器類

など幅広く取引されている。

特に人気が高いのは

-

二代の染付・煎茶器

-

初代・二代の色絵香炉

-

仁清写の香炉・花入

であり、状態が良く共箱が揃っていれば高額になる。

また、現代の道八家の作品も美術ファンに支持され、展覧会への出品や個展活動を通じて、伝統を守りながら新たな表現にも挑戦している。

■参考サイト

京都陶磁器会館 / 京都陶磁器会館(Kyoto Ceramic Center)

サントリー美術館(Suntory Museum of Art)

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。