福岡市城南区で錫の茶器を買取りました!

◇骨董品買取の福岡玄燈舎です。いやはや、今年の冬はしぶといですね。寒さが骨の髄まで染み込むような2月、朝起きたら布団と一体化していて危うくうっかり仕事を放棄するところでございました。そんな怠惰な精神を叩き直すかのごとく、骨董品の査定依頼が舞い込んで来られました。場所は福岡市城南区。長らく空き家だったお宅に、欧州からご子息が遺品整理のため帰国されたとのこと。昭和中期に建てられた文化住宅で、外観はレトロモダン。最近は「昭和レトロ」なんて言葉が流行ってるが、昭和どころか平成も過ぎて令和になった今、「レトロモダン」と言われると妙に風情がございますね。

玄関を開けると、懐かしき昭和の香り…かと思いきや、寒さのせいかほのかに木の香りが漂ってございます。いざ、和室へ踏み込んでみると、床の間には掛軸、屏風、茶棚、さらにはお面が鎮座。こりゃまるで実家の座敷かと思うほどの純和室の趣きです。陳列された品々を見れば、中国の陶磁器、香道の香炉、九谷焼の壷、青銅製の置物と、なかなかの骨董品ラインナップの数々でございました。

さて、まずは掛軸の査定から。住職の書いた達筆な書、茶掛け、さらには「李朝」の絵が描かれた掛軸まで登場し、「どこで仕入れたんですか?」と聞きたくなる珍品揃い。なにやらオリエンタルな雰囲気で、一気にアジア横断の旅に出た気分ですね。

続いて床下から発掘されたのは、煎茶道具の山。どうやら「小笠原流」のものらしい。九州ではこの流派の茶器がよく見られるが、これほど大量に出てくるとは、床下がまるで隠し蔵状態。「お宝は意外なところに眠っている」とはよく言ったもので、押し入れよりも床下のほうが掘り出し物率は高いのかもしれない。

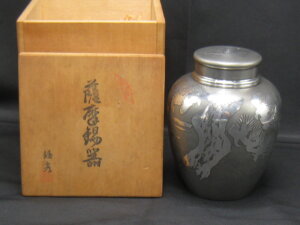

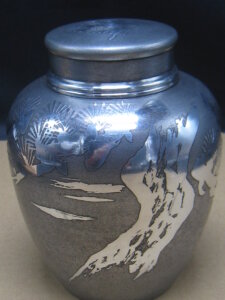

そして最後に登場したのが錫の茶壷…いや、茶入れ。これがまたピカピカの状態で、まるで新品のよう。「これ、ホントに使ったことあるんですか?」と聞きたくなるほどの美品。茶入れのくせに、まるで昭和の新車ディーラーに並ぶ未使用車みたいな輝きでございました。

査定を終えてみると、明治時代の品々が多く、鑑定結果は上々。お客様も満足げな様子で、「まさかこんなに価値があるとは」と驚きの表情。こちらも仕事の甲斐があったというものでございます。

帰り際、「せっかくだから、欧州のご子息にも日本の骨董文化の魅力を伝えたいですね」と言いますと、「うーん、私はミニマリストだから…」と苦笑い。確かに骨董品とミニマリズムは正反対の世界かもしれませんが、それもまた時代の流れというものでもございます。

こうして、昭和の文化住宅での骨董探訪は幕を閉じました。帰り道、ラジオから流れてきた昭和歌謡が妙に胸に染みてきます。そうしながらも寒さに震えながら車のヒーターを最強にするのでありました。終わりでございます……

この錫の茶入れについては下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

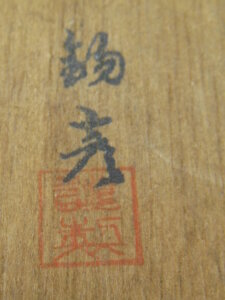

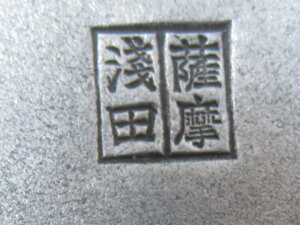

◇この「錫の茶入れ」はとても美しく、特に彫刻は繊細で細やかなもので工房は「薩摩浅田」とあり作者は「錫彦」銘もあります。状態もピカピカで申し分のない茶器でした。現在は抹茶道具よりも細かい造りの煎茶道具が人気なのでありがたいですね。

買取査定額

◆錫の茶入れ、茶壷の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に工房や作者、製作年代、次に状態、付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した錫の茶入れは「錫彦」という人気工房で状態もよく、しかも付属品や元箱なども揃っているということで高価買取させていただきました。ありがとうございました。尚、ご自宅や倉庫に煎茶道具や茶器がありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の茶入、茶壷の作品買取例

古錫斑錫特大壺 「御錫屋天下一美作守」 820,000円

古錫斑紋四耳大振茶壷 蘭子都在銘 605,000円

四耳 茶入れ 茶心壺 茶壺 茶筒 在銘 「御錫屋天下一美作守 造 」350,000円

沈存周 漢詩刻 茶入 250,000円 他多数

◇「錫彦」とは…

1. 錫彦工房の歴史

錫彦は江戸時代末期から明治時代にかけて活動した錫器職人の屋号であり、工房の名でもあります。創業は幕末の天保年間(1830〜1844年)と伝えられ、当初は茶道具や仏具を中心に制作していました。特に京都や大阪の商人文化の影響を受け、茶人や数寄者の間で評判を呼びました。

明治時代になると、洋風の生活様式が流入する中で、錫彦工房は伝統的な錫器だけでなく、西洋の意匠を取り入れた新しいデザインの酒器や花器を制作するようになります。また、宮内庁や各地の大名家にも作品を納めるなど、高級工芸品としての地位を確立しました。

大正・昭和期には、日本各地の百貨店や美術展に出品し、一般層にも広く知られるようになります。戦後は一時衰退しましたが、平成に入り伝統工芸復興の流れの中で再評価され、現在でもその技術を継承する工房が活動を続けています。

2. 代表的な作家

錫彦の工房には歴代の名工が在籍し、それぞれ独自の技術と美意識を持って作品を制作しました。特に以下の作家が有名です。

-

初代 錫彦(1832-1899)

工房の創始者であり、江戸時代末期の茶道具制作で名を馳せました。代表作には「千鳥紋錫茶壷」や「葵紋入錫酒器」があります。 -

二代目 錫彦(1865-1932)

明治時代に工房を発展させ、細密な彫金技法を取り入れた「四季草花錫茶筒」などを制作。 -

三代目 錫彦(1898-1975)

昭和の時代に活躍し、モダンデザインを取り入れた「銀象嵌錫花瓶」などを発表。

3. 代表作品

錫彦工房が手がけた名品の中でも、特に評価の高い作品を紹介します。

-

「千鳥紋錫茶壷」(初代 錫彦)

千鳥の彫刻が施された茶壷で、明治期の茶道具として高く評価されています。 -

「四季草花錫茶筒」(二代目 錫彦)

春夏秋冬の草花を彫金技法で表現した作品で、美術館にも収蔵されています。 -

「銀象嵌錫花瓶」(三代目 錫彦)

銀の象嵌を施した錫製の花瓶で、昭和の名品として知られています。

4. 展示場所

錫彦工房の作品は、国内外の美術館や博物館に所蔵・展示されています。

-

東京国立博物館(東京)

初代錫彦作の茶器や香炉が収蔵。 -

京都国立近代美術館(京都)

明治・大正期の錫器作品が展示されることがある。 -

大阪歴史博物館(大阪)

関西圏での錫器文化を紹介する展示で、錫彦作品も見ることができる。 -

サントリー美術館(東京)

酒器コレクションの一部として錫彦の作品が収蔵。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。