福岡市西区で蒔絵の三段香箱を買取りました!

◇骨董品買取の福岡玄燈舎です。

三月も下旬というのに、福岡では夏日を記録する勢い。あちこちで半袖姿もチラホラ見かけるが、確定申告を終えたばかりの身には、なんとも言えぬ開放感と疲労が入り混じる。そんな折、今回の骨董品出張査定は福岡市西区の海辺のお宅へ。潮風香るロケーションに「骨董の宝庫が待っているかも」と心踊らせながら向かった。

今回のお客様は、ご実家を処分する際に「捨てるのも忍びない」と保管していた骨董品やアンティーク、美術品の数々をそろそろ整理したいとのこと。玄関をくぐると、目の前にはまさに骨董の楽園—甲冑、日本刀、錫の煎茶道具、銀製のアンティーク、そして台湾から持ち帰ったという掛軸が30本ほど、壮観な眺めである。

お客様と共に、品々の由来やご先祖からの言い伝えを聞きながら査定を進める。まず目を引いたのは、堂々と鎮座する甲冑と日本刀。鎧櫃の蓋をそっと開けると……出てきたのは「時の試練」を受けた哀愁漂う姿。錆び、剥がれ、朽ち果てそうな気配と、なかなか手厳しいコンディション。「往年の勇姿はどこへやら」とため息交じりに観察するも、歴史のロマンはたしかに漂っている。

次に手に取ったのは日本刀。こちらもまた時の流れには逆らえず、刃全体を覆う錆が「メンテナンス不足」を物語っている。当時のものとはいえ、手入れされなかった刀の運命は決まっているものだ。しばし無言ののち、お客様と目を合わせ、「うーん、なかなか厳しいですね……」と、無言の了解を交わす。

続いて掛軸。30本もの豪華なラインナップだが、1970年代の美術工芸品が大半で、市場価値としてはやや厳しい。墨の勢いはあるが、時代が浅く、希少性という点では物足りない。これについても正直にお伝えし、お客様も納得。「思い出はプライスレスですな」とつぶやきながら、しみじみと掛軸を眺めていた。

「さて、他に何かお宝がないか」と目を光らせながら最後まであきらめずに探索。すると、古びた木箱がひとつ、しれっと佇んでいる。「さては、隠れた逸品か?」と期待を胸に開けると……

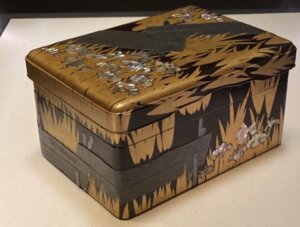

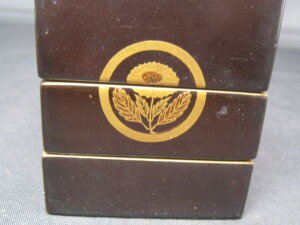

現れたのは、家紋入りの豪華な香箱、それも三段重箱!「おおっ!」と心の中で小さくガッツポーズ。金蒔絵の煌めきと、内側には梨地の蒔絵が施された雅な逸品。しかも状態良好、これぞ本日一番の「お宝」認定!

お客様にとっても意外な発見だったようで、「まさかこんな立派なものが残っていたとは」と驚きつつ、買取価格にもご満足の様子。お互いにニッコリと握手を交わし、「人生も骨董探しもやはり最後まで夢をあきらめないことですね」と…同感です。

こうして、本日の査定も無事終了。思わぬ発見に喜びつつ、海辺の風を浴びながら帰路につく。「骨董の旅は終わりなきロマン」と改めて噛みしめた一日だった。

この蒔絵の香箱については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「蝶紋蒔絵の香箱」はとてもよくできており、特に蒔絵にはは「家紋尽くし」や「蝶紋」などが施され箱の内側には当時の高級品とされる「梨地」が敷き詰められている蒔絵箱でした。そして珍しいのは三段ある香箱ですね。二段はよくみかけるものの三段となると初めての出会いでした。底はやや使用感がありますが全体的にきれいでしかも桐箱もあるということで高価買取させて頂きました。ありがとうございました。

買取査定額

◆蒔絵の漆器や重箱の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に蒔絵の良さ、特に金蒔絵や高蒔絵は高価に流通しています。次に状態、や作家物。付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した蒔絵の香箱は蒔絵もきれいで状態もよく、しかも梨地に元箱なども揃っているということで高価買取させていただきました。ありがとうございました。尚、ご自宅や倉庫に蒔絵の漆器や箱ものがありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さいね。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

平目地大内蒔絵銀縁(香箱)箱付 500,000円

横越自入 作 金梨地 菊金蒔絵銀縁手箱 300,000円

宮殿庭園蒔絵 扇面形三重香箱 箱付き 250,000円

小川破笠作 笠翁細工内銀地香箱 150,000円 他多数

◇香箱とは…

◇香箱の用途・歴史・美術品としての特徴・代表的な作家

香箱(こうばこ)とは、香木や練香、香道具を収納するための箱のことを指します。主に香道において使用されるもので、香道の流派や時代によってさまざまな形状や装飾が施されています。香箱は単なる収納箱ではなく、美術工芸品としての価値も非常に高く、特に漆工や蒔絵の技術が施されたものは、時代を超えて珍重されてきました。

香箱の用途と歴史

香箱の歴史は、平安時代の貴族文化に遡ります。日本では奈良時代から香が使われていましたが、本格的に香を楽しむ文化が定着したのは平安時代以降です。貴族たちは雅な生活の一環として、香を焚いて衣服に移したり、薫物合(たきものあわせ)と呼ばれる調合を競う遊びを楽しんでいました。

平安時代~室町時代

平安時代には「薫物(たきもの)」を作るための道具を収める箱が存在し、これが香箱の原型と考えられています。この時代には漆を施した木箱や、蒔絵を施した豪華な香箱が作られるようになりました。室町時代に入ると、香道が武家社会にも浸透し、より格式高い香道具が生み出されるようになりました。

安土桃山時代~江戸時代

安土桃山時代には、茶の湯の発展とともに香道も隆盛を極め、茶人たちが香箱を蒐集するようになります。江戸時代には、武士階級のみならず裕福な町人の間にも香道が広まり、それに伴い香箱のデザインや装飾が多様化しました。特に、琳派や江戸蒔絵の技法を駆使した華やかな香箱が制作され、美術品としても価値が高まりました。

明治時代以降

明治時代には、西洋文化の影響も受けつつ、国内外の博覧会に出品される蒔絵の香箱が登場しました。これらは工芸品としても高い評価を受け、海外の美術館やコレクターに収蔵されるものもありました。現代においても、香道の愛好家や工芸品コレクターによって蒐集の対象となっています。今回の買取品である香箱も明治時代のものでコレクターからの買取品でした。

美術品としての香箱の特徴

香箱は、単なる香道具の収納箱ではなく、美術工芸品としての魅力を備えています。特に、日本の伝統工芸である漆芸(蒔絵、螺鈿、金銀粉装飾)を駆使したものは、時代ごとに異なる意匠を持ち、高い評価を受けています。

1. 蒔絵(まきえ)

香箱に最も多く用いられる装飾技法が蒔絵です。漆で模様を描き、その上に金粉や銀粉を蒔いて仕上げる技法で、豪華な意匠が特徴です。江戸時代には、「高蒔絵(たかまきえ)」という立体的な装飾を施した香箱も登場しました。上記の蒔絵香箱は漆黒の地に高蒔絵でと店舗スッキリとした作品でした。

2. 螺鈿(らでん)

螺鈿とは、夜光貝や青貝の薄片を漆地にはめ込み、光沢のある模様を作る技法です。香箱にもこの技法が用いられ、特に江戸時代のものには精緻な螺鈿細工が施された作品が多く見られます。

3. 堆朱・堆黒(ついしゅ・ついこく)

中国の漆工技術の影響を受けた堆朱(朱漆を何層にも塗り重ねて彫刻を施す技法)や堆黒(黒漆を用いたもの)も、一部の香箱に取り入れられています。これらは重厚感があり、格式の高い装飾として珍重されました。

4. 形状と意匠

香箱の形状は、蓋付きの小箱が一般的ですが、細長い形のものや、引き出し付きのものも存在します。また、意匠としては、四季折々の花鳥風月、流水紋、扇面、龍や鳳凰などの吉祥文様が施されることが多く、持ち主の趣味や流派によって異なります。今回の香箱も例にもれず日本人の好みである蝶や家紋が入った豪華なものでした。

代表的な香箱作家・工房

香箱の制作には、名工と呼ばれる漆芸家が関わることが多く、時代ごとに著名な作家が登場しました。

1. 本阿弥光悦(ほんあみ こうえつ)

江戸時代初期の芸術家であり、漆芸にも優れた才能を発揮しました。彼の作風は琳派の影響を受けた斬新なデザインが特徴で、光悦蒔絵と呼ばれる様式の香箱が伝わっています。

2. 乾山(けんざん)

尾形乾山は陶芸で有名ですが、兄・尾形光琳と共に琳派の意匠を取り入れた漆芸作品も制作しました。乾山風の香箱は、雅やかで洗練されたデザインが特徴です。

3. 佐野乾山(さの けんざん)

江戸時代後期の名工で、螺鈿や蒔絵を駆使した香箱を多く制作しました。特に、細密な蒔絵技法を用いた香箱は、現在でも高い評価を受けています。

4. 柴田是真(しばた ぜしん)

幕末から明治時代にかけて活躍した漆芸家で、西洋画の遠近法を取り入れた斬新な漆絵や蒔絵技法で知られています。是真の香箱は、伝統と革新が融合した独特の美を持っています。

5. 明治時代の宮内庁御用達工房

明治時代には、宮内庁御用達の工房が香箱を制作し、国内外の博覧会にも出品しました。特に、芝山象嵌(しばやまぞうがん)を施した香箱は、美術品としても高い価値を持っています。

★柴山象嵌とは…

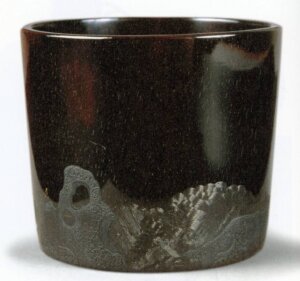

柴山象嵌は、日本の金工(きんこう)技法の一つである象嵌(ぞうがん)の技法を継承・発展させたものです。特に明治から昭和初期にかけて発展し、金・銀・銅・真鍮などの金属を使い、緻密で美しい装飾を施した工芸品が作られました。

「象嵌」とは、異なる金属や素材を彫り込んではめ込む技法で、日本では奈良時代から仏具や刀装具(鍔や小柄)などに使用されてきました。柴山象嵌は、その伝統技法を生かしながらも、独自のデザインや技術を発展させたものです。

柴山象嵌の特徴は、以下のような点にあります。

-

緻密な彫金技術

-

柴山象嵌は非常に精密な模様や図案を金属表面に刻み込み、細部まで丁寧に装飾を施します。

-

日本伝統の和柄や、植物、動物などのモチーフが多く用いられます。

-

-

金銀の色彩のコントラスト

-

黒く酸化させた地金の上に金や銀を象嵌することで、華やかなコントラストを生み出します。

-

蒔絵や螺鈿(らでん)とも相性が良く、組み合わせた作品も存在します。

-

-

装飾性の高さ

-

鍔(つば)や小柄(こづか)などの武具装飾のほか、帯留めや煙草入れ、香炉、花瓶などの工芸品にも使用されました。

-

特に明治時代以降は、海外向けの美術工芸品としても人気が高まりました。

-

柴山象嵌の作品は、高岡(富山県)や京都、東京などの金工職人によって制作されました。柴山姓の名工もいたとされますが、詳細な記録は限られています。代表的な品物は下記のようなものが多いです。

-

刀装具(鍔・小柄・笄)

-

煙草入れ・根付

-

花瓶・香炉

-

帯留めやアクセサリー他

◎関連、参考サイト

. 静嘉堂文庫美術館(東京)

-

三菱財閥の岩崎家の収集品を基にした美術館。

-

「八橋蒔絵螺鈿硯箱(やつはしまきえらでんすずりばこ)」(国宝)は硯箱だが、香箱と同じく蒔絵の傑作。

. MOA美術館(静岡)

-

蒔絵の名品を所蔵し、野々村仁清や本阿弥光悦らの作品とともに、豪華な香道具が展示されることがある。

. 泉屋博古館(京都・東京)

-

住友家の美術コレクションを所蔵し、漆芸作品も充実。

-

「梅蒔絵香箱」など、室町~江戸時代の香道具を収蔵。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。