福岡市西区で都山流尺八を買取りました!

★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。

◇『霜降尺八一管、秋風の調べ』

秋が来たと思えば、翌朝には霜が降りる。

まるで「お前らには紅葉を愛でる暇もやらん」と言わんばかりに季節が駆け足で通り過ぎていく。福岡も例外ではない。街路樹の葉もまだ半分青く、セミが鳴き止んだと思えばもう白い息が出る。四季折々の日本などと教科書には書いてあるが、いまや「二季半」くらいが正解ではないかと、骨董屋の私は思っている。

だがそんなことはどうでもいい。我々骨董屋という生き物は、花より茶碗、紅葉より掛軸、雪より鉄瓶の錆を愛でる種族だ。

朝な夕なに壺を拭き、夜な夜な「これ、ちょっと高く売れそうだな」と独りごちる。恋愛感情の対象が人間ではなく、陶磁器や金工になって久しい。人間は裏切るが、壺は割れるまで黙っている。これがいい。

そんな風に悟りにも似た日々を送っていたところ、一本の電話である。

「叔母の遺品を見ていただけませんか」とのこと。

どんな家にも“叔母”はいる。しかもなぜか、この国の叔母という人たちは皆、芸事か宗教に少なからず精通している。茶道、華道、舞踊、短歌など、どこかしら“お稽古の香り”がする。

指定の住所は福岡市の海を見渡せる丘の上。

地図で見れば「閑静な住宅地」と紹介されるエリアで、実際に行ってみると、静かすぎて少々落ち着かない。玄関に入ると、線香のような匂いと一緒に、古びた琴の弦がひとりでに鳴った気がした。

お出迎えくださったのは姪御さん。きちんとした方で、こちらも思わず背筋を正す。

「叔母が生前、舞踊と三味線、神楽などが好きで……いろいろ残ってるんです」

案内された和室には、畳の上に整然と並んだ“遺品たち”が鎮座していた。

三味線、お琴、尺八、琵琶、神楽面、そして定番の掛軸と茶道具。

まるで「芸能のオールスター感謝祭」である。

それぞれが「わたしを見て!」と主張してくる。だが私の目は、どうしても値札換算機能が働いてしまう。芸術を愛でるより先に、五感”になるのが骨董屋の悲しい性だ。

まずは三味線。

長唄のものらしい。糸はゆるみ、皮は乾燥し、棹にはうっすらと手垢が染みついている。

「叔母が舞台でも弾いてたそうです」

姪御さんの言葉に、思わず私は「立派なご趣味でしたね」と口にしたが、心の中では「これは……厳しいな」と別の声が鳴っていた。

近年、三味線は“趣味人口減少ランキング”の上位にある。若者がスマホ片手にTikTokでリズムを刻む時代、撥を持つ人は絶滅危惧種だ。

昔なら「長唄三味線」と聞けばウン万円の値がついたものだが、今では市場でも哀れなほど値がつかない。音を奏でるどころか、段ボールの中で沈黙しているのが関の山だ。

次にお琴。

これまた立派な桐の箱に納められている。

だが開けてみれば、見事なほどに誰にも触られていない。弦を弾けば“ぼよよん”と間の抜けた音がする。

「叔母が正月になると弾いてました」

その言葉が泣ける。かつては家族の団らんを彩った楽器も、今や居間の隅で巨大なオブジェと化す。ピアノならまだしも、お琴の置き場に困る家は多い。しかも今の住宅は防音構造ではない。お琴を弾くと、すぐ隣から「うるさい!」とクレームが来る。お琴の音より人の声の方が通る時代なのだ。

査定額? 聞かないでほしい。言うとお互いが傷つく。

神楽面に目を移す。

天狗、翁、乙女――木彫りの顔たちが壁際にこちらを向いて並んでいる。

なんとも壮観だが、正直言って、夜中に見たら叫ぶ自信がある。

手に取ってみると、どれも職人の手仕事であることは間違いない。だが問題は「どこの誰が彫ったか」だ。由来がなければ、ただの“顔のついた木片”である。

こういうとき、骨董屋は苦しい立場に立たされる。価値があるようにも見えるが、売れる保証はない。つまり「高い」とも「安い」とも言いづらい。芸術と商売のあいだで、我々はいつも三味線の糸のようにピンと張りつめているのだ。

そして、いよいよ袋に包まれた一本の管。

「叔母が一番大事にしてた尺八です」

姪御さんの手が少し震えていた。

袋の口をゆっくり開けると、竹の香りとともに、一筋の秋風が部屋を抜けた。

……美しい。

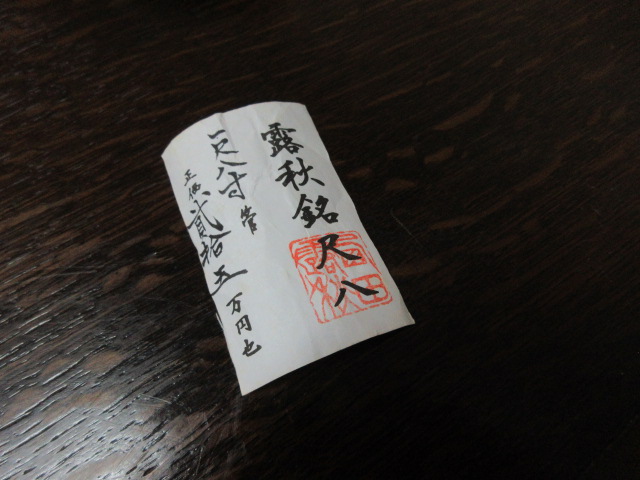

表面には使い込まれた艶、管尻には職人の銘が彫られている。息を入れてみたくなる衝動を必死に抑えた。こういう時に軽率に吹くと、たいてい「ポッ」としか鳴らず、格好がつかない。

しかしこの尺八、ただ者ではない。竹の肉厚、指穴の配置、節の取り方、どれを見ても一級品。たぶん、どこかの流派の師匠クラスが使っていたものだろう。

「これはいいですね」と口に出たとき、ようやく心が少し軽くなった。

世の中、値がつくものとつかないものがある。

どんなに愛されても、買い手がなければ“ただの物体”でしかない。

逆に、誰も見向きもしなかった品が、ある日突然高値になることもある。骨董とは、過去と今との“ずれ”で儲かる商売だ。だから、感情を持ちすぎるとやっていけない。

だがこの尺八には、値段以上の何かがあった。吹かずとも、音が聴こえてくるような気がした。叔母様の稽古の声、神楽の拍子木、舞台の灯り――。それらが竹の中にまだ生きている。

見積書に筆を走らせる。

尺八、○万円。

他の品々、残念ながら値はつかず。

説明をすると、姪御さんは静かに頷いた。

「叔母も、きっとこの尺八を喜ぶと思います」

その言葉に、私も軽く頭を下げた。商売とはいえ、こういう瞬間にだけ少しだけ報われる。

帰り道、丘の上から海を見下ろした。

陽は傾き、波が銀色に光っている。

袋の中の尺八が、車の振動に合わせて“コトン”と鳴った気がした。

まるで「ありがとさん」とでも言うように。

思えば、骨董屋という生き物は、過去の残響を食べて生きている。

壊れかけた茶碗に、亡き人の息づかいを見いだし、錆びた刀に、使い手の誇りを嗅ぎ取る。

そして今日のように、誰かの記憶を竹の穴から覗き込むのだ。

尺八の音は聞こえないが、秋風が吹けばそれでいい。

福岡の霜降、海の見える丘の上。

今年もまた一つ、忘れられた音が風の中に帰っていった。

この尺八については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

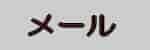

買取品の詳細

◇この「尺八」は古竹でできており状態もとてもよく、古い尺八によくみられるひび割れや口元の割れなどは見受けられません。銘は「露秋」今の季節にぴったりの尺八です。歌口には金の縁、継ぎには金一線という高級な尺八でした。

買取査定額

◇尺八の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に作者の知名度や竹の種類…班竹や煤竹に人気がありま。次に継ぎ手や歌口の材質、ほかには刻印が複数あればより高価買取&できます。ご自宅に尺八が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■「露秋」の作品買取例

一尺8寸金三線・金巻き250,000円

金唄口 四ッ印 180,000円

二印金三線2つ折 1尺8寸管 100,000円

他多数

「露秋」の尺八とは?

管内設計の精密さ・内径・節取りなど緻密に設計されており、演奏者側の表現を支える管として機能していることが評価されています。とくに安定した音程感と音の立ち上がりの良さは定評があります。

さらには仕様面の高品質な装飾・仕上げ露秋銘の管体紹介では、唄口が「水牛銀巻き」、中継ぎ「銀三線」など金属装飾仕様が記されており、見た目・仕上げにおいても上位機種としての趣が感じられます。そして製管だけでなく演奏・流派にも関係があります。例えば、現代の製作家大萩氏が「都山流尺八、尺八製作を西田仙秋山(三代目露秋)に師事」としており、露秋が都山流尺八の演奏・製作の中で活動していたことがうかがえます。

★都山流とは…

「都山流(とざんりゅう)」は、明治期に京都で創設された尺八の流派です。創始者は中尾都山(なかお・とざん、1876〜1956)。近代尺八の礎を築いた人物の一人です。

明治維新以降、それまで虚無僧によって吹かれていた「本曲」(宗教的・瞑想的な音楽)に代わり、音楽教育や合奏を志向した新しい尺八音楽が求められ始めました。中尾都山はその潮流を敏感に感じ取り、伝統を踏まえつつ新しい時代にふさわしい尺八の道を拓こうとした人物でした。

彼は元々、琴や三味線などの合奏音楽(地歌)に通じており、明治30年代に京都で尺八教授を開始。1907年(明治40年)に「都山流」を創設します。「都山」という号は京都(都)にちなむとともに、「精神の高み(山)」を意味したと伝わります。

その後、彼は全国的な演奏・教授組織を整備し、譜面の体系化や演奏法の近代化を進めました。特に彼の功績として特筆すべきは、

-

西洋音楽的な音階理論に基づく五線譜尺八譜の整備

-

教則本・課程制度の確立

-

尺八の合奏楽器化の推進

です。

これらにより、尺八は「孤高の修行具」から「教育・芸術音楽の一翼を担う楽器」へと脱皮していきました。戦後の邦楽教育においても、都山流は学校教育・大学邦楽部で最も採用されている尺八流派の一つとなり、現代まで続いています。

■主な名工…

1. 西田露秋(にしだ・ろしゅう)

都山流系の製管師として知られる名工。

露秋銘尺八は、音程の安定・柔らかで艶のある音色を持ち、都山流の合奏用途にも高く評価されています。

露秋は竹仙・精華ら名工と並び称され、昭和期以降、都山流演奏家の信頼を集めた存在でした。後年には「三代目露秋」の名も継がれ、現在もその流れを汲む製管師が活動しています。

2. 玉井竹仙(たまい・ちくせん)

京都を拠点とした名工で、都山流の黎明期を支えました。中尾都山とも親交が深く、音程精度を追求した製管で知られます。竹材の選別眼・内部加工の均整などに優れ、温雅で安定した音色を特徴としました。

3. 精華(せいか)

大阪・関西圏で活動した名工。竹仙・露秋とともに「三名工」と称されることもあります。精華の尺八は管内の仕上げが滑らかで、特に低音の鳴りが深く、都山流の音色にふさわしいと評されました。

4. 久保田翠山(くぼた・すいざん)

戦後期の製管師で、都山流奏者に愛用されました。安定した音程と吹きやすさを重視し、教育用尺八から上級者用まで幅広く手掛けたことでも知られます。

琴古流との対比における製管傾向

都山流の製管では、合奏や音程安定を意識し、内径がやや広く、吹き口が整った均質設計が多い傾向があります。

一方、琴古流は個性や「籠もり」を重視するため、より有機的で不均一な設計を取る場合があります。

この違いが、都山流の「明るく伸びやかな音」と、琴古流の「陰影ある深い音」とを生んでいます。

■都山流は、創設から100年以上経った現在も全国に支部を持ち、会員数・教授者数ともに日本最大級の尺八流派です。戦後、NHK邦楽番組や文部省の音楽教材にも都山流が採用されたことから、教育音楽としての定着も果たしました。

著名な現代演奏家としては、

-

藤原道山(現代邦楽・オーケストラとの共演で知られる)

-

三塚幸彦(邦楽ジャーナリズムでも活躍)

-

山本邦山(やまもと・ほうざん)(重要無形文化財保持者、「一管一如」の理念を体現)

らが挙げられます。山本邦山は都山流の名を世界に広めた第一人者で、後進の育成にも尽力しました。

■参考サイト

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。