★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。

福岡県宗像市で掛軸を買取りました!

◆いやぁ、久しぶりに“骨董品の出張買取”という名の“ハンティング行”に赴いたのである。舞台は、福岡県宗像市――海辺の町でもなければ、都心の喧騒から逃れたというほどの山間でもない、ただただ「閑静な住宅地」と銘打たれる風光明媚かつ息苦しくもある町並みであった。そう、我々は早朝、相方を助手席に乗せ、九州自動車道をぶっ飛ばし目的地へ急行した。高速料金とガソリン代のことはこの際忘れよう。姉で汚れたフロントガラスの中、相方は缶コーヒー片手に「また何か“いい物”があるといいわねぇ」と呟いていた。私も同様、背筋に僅かだが期待の電気が走るのを感じていた。

案内された家屋は、たしかに「閑静」と呼ぶに相応しい佇まい。玄関を抜けると、通された部屋はまるで“年月を忘れた時間の倉庫”よろしく、壁一面を掛軸が埋め尽くし、テーブルの上には朱泥の煎茶器がきちんと並んでいた。光はやや翳り、しかしそれがまた、商売人の私に「ここには何かしらドラマがあるぞ」と囁いてくる。

まず目に飛び込んだのが、壁いっぱいに掛けられた掛軸群。中国からの持ち込みである、そのほとんどが中国・文化大革命直後、改革開放前夜、あるいはその初期段階付近の工芸品。大量生産に向かう潮流の中で“工芸”という美辞麗句をつけられた“モノ”たちである。言葉を変えれば、“かつての工芸精神を装った工業量産品”である。価値付けを生業とする私としては「うむ、これは難しいゾーンだな」と一瞬眉間に皺を寄せる。依頼主は「中国で買ってきた掛軸です。結構いいものですよ」とおっしゃったが、私の中では“いいもの=高額”という図式はすぐには成立しない。市場を見ると、1970年代中国工芸品の掛軸は「工芸品としての価値」より「装飾品としての価値」が強く、買取額としては控えめになることが多い。すなわち、掛軸でありながら“掛け飾り”レベルで終わる運命を持った個体が多いのだ。

それにしても、壁を眺めながら私はこう思った。「掛軸というモノ、壁と時間を背負っている。だが“壁いっぱい(=大量)”という事実が、その分“個別の希少性”を薄めているのだ」と。依頼主の「壁いっぱいに掛けられていた」という状況は、即ち“一点一点の物語性が失われている”ということを雄弁に語っていた。量が質を凌駕する…というより、量が質を殺す瞬間である。私は心の中で「掛軸よ、君は壁を支配するのではなく、物語を語れ」と呟やく。

だが、場の空気が完全に萎える前に救いの手が差し伸べられていた。朱泥の煎茶器である。テーブルに整然と鎮座している各種朱泥急須・杯・蓋碗――清朝時代のものがチラホラ混ざっていた。いや、これは“買取査定期待度”という面で急上昇である。朱泥といえば、釉薬を用いずに赤い陶土を焼いた茶器であり、その歴史・希少性の文脈が我々の業界では“キラリ”と光る単語である。私の背筋にも再び電気が走る。「よし、これは当たりかもしれない」と。相方は「こっちの方が俄然テンション上がるわねぇ」と煽る。

さらに良かったのは、硯や墨も査定対象にあったことだ。書道具というカテゴリは、想像以上に“価値の話”を呼び起こす。そして書道具。端渓硯、墨、明治に日本に輸入された中国由来のモノ。これにも私は期待した。硯は石、その石の質=原料の産地・彫りの技・経年の色変化で価値が跳ねる。墨も同様に、材料・製造・保管で値が変わる。“書”という文化財的側面がプラスされると、査定額に花が咲く。依頼主は「書道具も一括で見てください」とおっしゃったので、我々は老眼鏡をとっかえひっかえして石の表面を観察した。私が心の中で「硯よ、お前の石目を見せろ」と念じたのを相方は知らない。しかも、それらが明治時代に日本に持ち込まれた中国由来のものという。書道用具マニアの胸を高鳴らせる要素が揃っている。相方は「硯の“石”の重みって、買取額にも結構関係あるの?」とぼそり。硯は「重量=高額?」という方式は成り立たないが…。

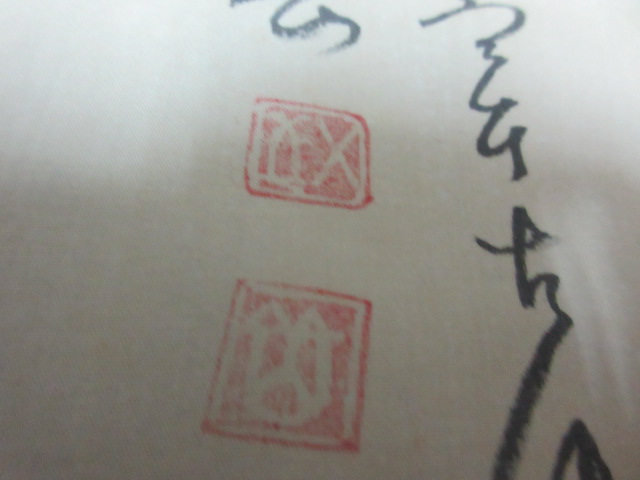

さて、運命の瞬間。査定額提示。依頼主のお方に金額を示す。そして…無事?買取が完了。掛軸群はあれども、主力はやはり朱泥茶器と硯・墨。そしてさらなる“目玉”があったのだ。掛軸の中に混ざっていた「南画で描かれた平野五岳の作品」が。そして、私も相方も「これ、贋作じゃなければ結構イケるか?」とひそひそ話。掛軸そのものは1970年代ものが大半であったが、この一点が“希望の星”であったのだ。

今回の仕事は掛軸群のうち高額が期待できないものを適正価格で買い取り、茶器と書道具を主力に据える“ハイブリッド買取作戦”が功を奏した(と、少なくとも私は思っている)。車に積む前、依頼主から「わざわざ来ていただいてありがとうございます」と言われ、私は“来た甲斐”を喉の奥で噛みしめた。

最後に…掛軸が壁を埋め尽くしていたという事実は、逆説的にその“一点一点の価値”を下げていた。壁いっぱいであるほど、希少性は薄まり、値段は下がる。掛軸が“掛ける”のではなく“埋める”対象となってしまっていた。だがその一方で、朱泥茶器や硯・墨という“数は少ないが濃い”分野が、掛軸群の陰でひっそりと光る。つまり、骨董品は量ではなく“質”が買取の勝負を決めるのである。ああ、なんてシンプルなんだ、そしてなんてドキドキする話なんだ…おしまい。

この掛軸については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

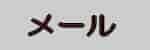

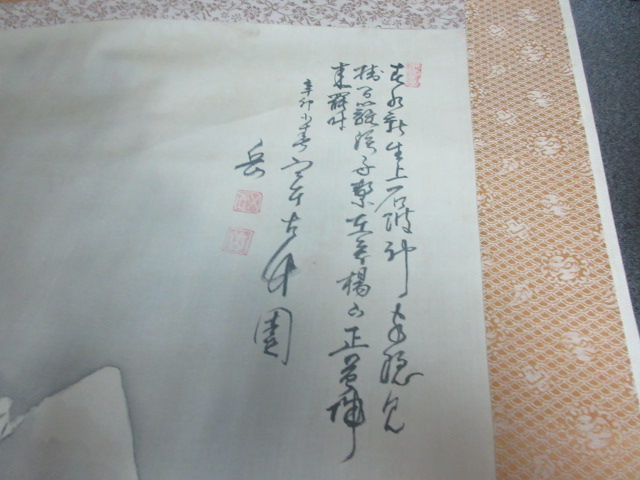

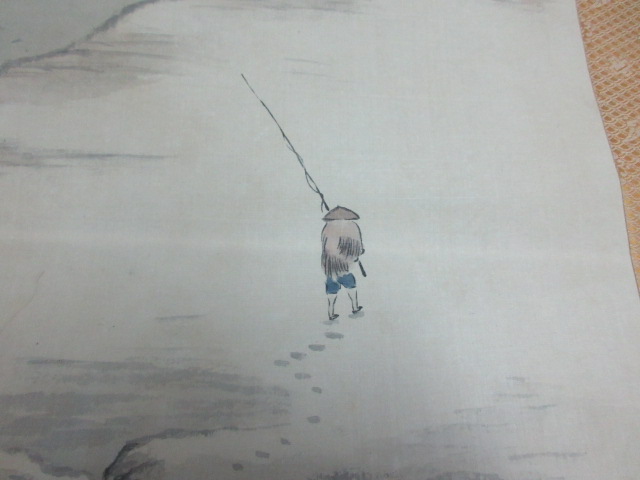

◇この掛軸は大分県出身の南画家「平野五岳」の山水画です。全体に汚れもございますが日本画のような季節感のある南画は珍しく貴重な掛軸でした。ありがとうございました。

買取査定額

◇古い掛軸の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に作家の知名度や人気度、次に状態、ほかには刻印や共箱などあればより高価買取&できます。

ご自宅に掛軸や骨董が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■平野五岳の過去の作品買取例

三幅対 山水図 100,000円

舟下長渓詩意図 90,000円

浅絳秋景山水図 70,000円

平野五岳 十市王洋 馮雪卿 閔元植 他 画帖 50,000円 他多数

平野五岳とは?

◆平野五岳(ひらの ごがく、または「岳」が名、「五岳」が字として用いられる場合もあります)は、文化年間(1809年頃)に豊後国日田(現在の大分県日田市)・渡里村(幕府領)に生まれました。

幼少期は、正念寺(もしくは小松恵禅の子として)に生まれ、8歳ないし11歳頃に、日田郡竹田村(現日田市亀山町)・専念寺の平野恵了の養子となり、同寺を継ぐことになります。

11歳頃から、儒学者 広瀬淡窓 の私塾 「咸宜園(かんぎえん)」に学び、同塾の門下や交友を通じて学問・書・詩・画の基礎を養ったとされます。

画家としての活動に本格的に取り組み始めたのは30歳代、つまり江戸時代後期から幕末にかけての時期です。初期には、南画の流れを汲む先輩・師匠たち、例えば 田能村竹田(たのむら ちくでん)らの画風に学びました。

晩年、明治時代に入ってからは、自らの画風を確立し、地域の南画(文人画)を代表する一人となります。1883年には「山水画帖」など冊子作品も残しており、1893年(明治26年)に亡くなりました。

また、日田県知事となっていた 松方正義 にその書画を高く評価されたことにより、その名が中央にも知られるようになったという記録もあります。

以上を総合すると、平野五岳は江戸末期から明治初期にかけて、地方において文人画=南画の伝統を担った画僧・文人画家であるという位置づけができます。

代表作品

以下、いくつか代表的な作品を挙げます。

-

「松竹梅」(1878年、絹本墨画 軸装)

-

「野菜図」(1878年頃、絹本墨画淡彩)

-

「長峡帆影図」(1879年、掛幅装)

-

「水墨山水図」(1882年、絖本墨画)

-

「山水図」(1892年、淡彩あり)

その他、「梅花書屋図」(1846年)、「雪中山水図」(1888年)、「梧桐図」(1892年)などもその年譜として紹介されています。

これらから、山水、竹、梅・梅花、花鳥、野菜など多様な題材に取り組みつつ、「南画(文人画)」としての詩・書・画の連動を志向していたことがうかがえます。

作品の特徴

-

南画・文人画的な姿勢

南画(「文人画」ともされる)は中国・明末清初の南宗画の影響を受け、「詩・書・画」を三絶(さんぜつ)として知識人・文人が描く絵画の形式です。平野五岳自身もこの文人としてのたしなみを備えていたとされます。

また、彼の活動地域である豊後(大分県)では、田能村竹田 を筆頭とする「豊後南画」と呼ばれる地方文人画の系譜が形成されており、五岳もその流れの中に位置します。 -

省略・抽象化された画面構成

初期には師の画風を学びながら制作しましたが、50歳代に入った頃(幕末期)から、自らの画風を確立し、「実際の景色をそのまま描くのではなく、形式として省略・抽象化された画面」へと展開していったと言われています。

たとえば、画面において「松林」「山水」「白雲」「青山」などのモチーフがシンプルに構成され、余白の扱いや墨の濃淡・線の簡略化が洗練された様子が見てとれます(作品資料より)。 -

墨画・淡彩・掛幅装を主軸とする技法

多くの作品が「絖本(もしくは絹本)墨画」「絹本墨画淡彩」「紙本墨画淡彩」などの技法・形式で制作されており、掛幅装として仕立てられたものが多く残されています。例えば「松竹梅」(1878年、絹本墨画)や「山水図」(1892年、絖本墨画淡彩)など。

このような形式は、文人画が室内・書斎あるいは文人茶席などで鑑賞される用途と親和性が高いものです。 -

竹・梅・松・山水といった典型題材

豊後南画のひとつの特徴として、竹・松・梅など「歳寒三友/四君子」とされる文人好みの素材が多用されています。実際、展覧会「竹×豊後南画」においても竹がテーマの展示が組まれています。

平野五岳も「松竹梅」「松林山水図」「青山白雲図」など、そのようなモチーフを好んで描いており、精神性・文人氣質を絵に反映させています。 -

地域的文脈と中央との接点

五岳は地方(豊後)在住ながら、知識人・藩士・地方行政との関係を通じて、中央の鑑賞層にもその名を知られるようになりました。例えば、松方正義により書画を高く評価されたという記録があります。

これは、地方における「南画」の位置づけが単に郷土的存在ではなく、明治期以降の近代化・中央文化との接点を持ちうるものであったことを示唆しています。

◆南画とは…

南画(なんが)とは、中国・明末清初(17世紀頃)に形成された「南宗画(なんしゅうが)」の理念に基づき、日本で展開された文人画の一派です。

別名 文人画(ぶんじんが) とも呼ばれます。

南画は単に絵画技法の一種ではなく、「詩・書・画三絶」(詩と書と絵が一体となった文人の総合芸術)を理想とする文化的態度を表します。

そのため、南画家は多くが学者・詩人・僧侶・儒者など、筆墨文化を愛する知識人層でした。

南画の歴史的背景

1. 中国「南宗画」の思想的源流

南画の「南」は、唐代の詩人・画論家 王維 に由来します。

彼の画風を受けた宋代の文人・画家 董源(とうげん) や 巨然(きょねん) らが「南宗」と呼ばれ、技巧的・写実的な「北宗画」に対して、

心で景を描く「写意(しゃい)」を重んじる画風を特徴としました。

つまり南宗画=「心の風景を描く画」です。この思想が江戸時代に日本へ伝わり、「南画」として花開きます。

日本での展開

日本には17世紀後半〜18世紀初頭に中国から画譜(画の手本)や書物が輸入され、

池大雅(いけのたいが) や 与謝蕪村(よさぶそん) らがそれを基に独自の南画を発展させました。

その後、18世紀末〜19世紀初めにかけて、田能村竹田(たのむらちくでん) や 浦上玉堂(うらかみぎょくどう)、頼山陽(らいさんよう) らが登場し、南画は最盛期を迎えます。

さらに地方へも広まり、豊後(大分)や備前(岡山)など各地で「地方南画派」が形成されました。平野五岳もその一人です。

南画の特徴

精神性・内面の表現

南画は、外界の風景をそのまま写すのではなく、画家の「心象」や「精神の世界」を描くことを重視します。

「景は心にあり」という理念のもと、墨の濃淡や筆のリズムで感情を表現します。

たとえば、静かな山水画に「孤高の理想」や「清貧の美徳」を重ねるような表現です。

墨の調子と余白の美

油彩画のような彩色よりも、墨一色で描く「墨画(すみえ)」が中心。

濃淡の階調(五墨・七墨)や、線の抑揚、にじみを活かして空間や気韻を表します。

また、構図では「余白」を積極的に使い、空気感や静けさを表現します。

→ 描かないことで描く という日本的な美意識がここにあります。

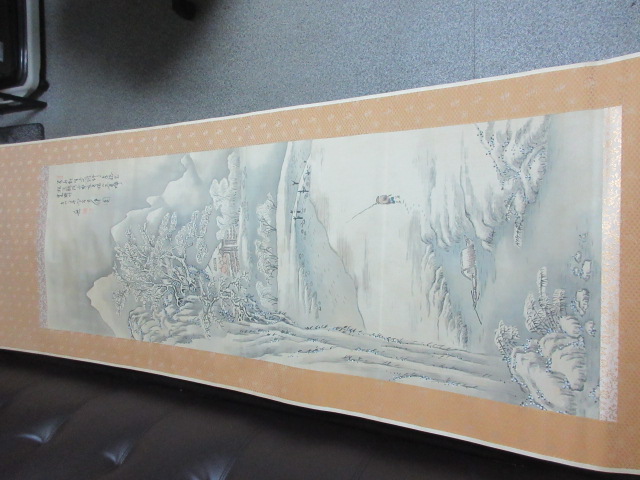

詩書画一体の構成

南画では、絵の中に自作の詩句や題を添え、さらに署名・落款を加えるのが通例です。

このため、書家としての腕前や、詩文の教養が不可欠でした。

→ 一枚の絵が、絵画・書道・詩の三位一体で完結する「文人の自己表現」なのです。

題材:山水・竹・梅・松・蘭・鶴など

自然や季節を象徴するモチーフが多く描かれます。

-

山水(理想郷・隠棲の象徴)

-

竹(節操・高潔)

-

梅(厳冬に咲く清廉)

-

蘭(高雅)

-

鶴や鹿(長寿・吉祥)

こうした題材は、儒教や道教、禅の思想と結びついています。

→ 南画の絵には「人格理想」が込められているのです。

■参考サイト

大分県立美術館(OPAM/大分県大分市)

福岡市美術館(福岡県福岡市)

佐野市立吉澤記念美術館(栃木県佐野市)

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。