福岡市早良区で田中一秋の煙管入れを買取りました!

◇いやはや、福岡の夏というのは油断ならん。

今年なんぞ、例年より早い梅雨明けだと天気予報のオネエサンが得意げに言っていたかと思えば、そのまんま地獄の釜の蓋でも開いたかのような猛暑である。

道端の犬も猫も、干物になる寸前。人間さまの私とて例外ではなく、家を出た瞬間に「俺、今日…生きて帰れるのか…?」と人生の終盤がチラつく始末。

そんな時に限って骨董品の買取依頼が入るのが、この商売の摩訶不思議なところ。

しかも早良区。海あり山あり坂道あり、ついでに夏の熱波ありの、あの早良区である。

このところ、暑さにやられて私は相方の後ろを金魚のフンのようにただついて行くだけの情けない状態が続いている。

骨董屋の看板背負ってるどころか、背負われてるんじゃないかと思うくらいフラフラである。

「お前なあ、もうちょっとシャキッとしろよ」と相方の眉間にシワが寄るが、私は「今日は生きて帰るのが目標ですから…」と空を仰ぐだけ。

さて、そんな弱気な気分でお伺いしたのは、早良区のとあるお宅。

門をくぐれば、立派な石灯篭に苔むした庭木。どことなく昭和の風情を残した邸宅である。

迎えてくださったのはご依頼主の男性。曰く「祖父が集めた骨董品が山ほどあってね、もう整理したいんだよ」とのこと。

「山ほど」という言葉に若干の警戒心を抱きつつも、私と相方、覚悟を決めて中へ通されると――そこには、出るわ出るわの骨董品オンパレード。

根付に始まり、日本刀、鍔、能面、書道具、鉄瓶、掛軸と、まるで骨董百貨店のような品々がズラリと並ぶ。

「これ、全部査定してもらえる?」と依頼主。

「やりますとも」と、気合いだけは昭和の高度経済成長期並みに盛り上げたものの、暑さと品数の多さに現実は過酷だった。

なんせ、開けても開けても終わらぬ骨董の箱。

その数、気付けば250個を超えていた。

箱から出るたび「これは…江戸末期の作ですね」「あぁ、これは昭和の復刻です」などと講釈を垂れるが、途中からは脳みそが茹でダコ状態で、口から出るのは「あー…うー…」の唸り声だけ。

相方も無口になる。

これはいけない。険悪な空気が漂い始める。

骨董屋というのは、気分良く査定してナンボの商売なのだが、どうにも今日はその余裕がない。

「こんな日に限って地獄だな…」と心の中で愚痴りつつ、最後のひと箱を手に取った。

――その瞬間、空気が変わった。

まるで梅雨明け後の入道雲がスッと消え、夏空がパアッと広がるかのような感覚。

箱を開けた途端、そこに鎮座していたのは…田中一秋のキセル入れだった。

「ほおおおおぉ…」

思わず変な声が漏れた。

こんな逸品が、こんな無造作に…。

田中一秋といえば、明治から大正にかけて活躍した名工。細工の美しさ、彫刻の緻密さ、その粋なデザインはまさに煙草文化全盛期の華。

久しぶりに再会した初恋の彼女のような、胸の奥がキュンとする衝撃。

「これ、田中一秋の作ですね…」

口に出すと同時に、疲れも吹っ飛ぶ。

相方も目の色が変わり、「おお、こりゃあすごい」と久しぶりに笑った。

険悪だった空気は一瞬で和らぎ、二人してそのキセル入れをしげしげと見つめる。

細密な彫刻、使い込まれた風合い、しかし保存状態は抜群。

おまけに品の良い意匠が、一目で高級品だとわかる。

これだ。これだから骨董屋はやめられない。

苦労の中に、こうした宝物との出会いがあるから、汗だくになっても、相方に怒られても、続けていけるのだ。

もちろん、高額査定となった。

ご依頼主も「そんなに価値があるんだ!」と目を丸くする。

いやいや、ご先祖さまの目利きには脱帽です、と内心つぶやきながら、感謝の気持ちで買取成立。

終わってみれば、暑さも、疲労も、全部吹き飛ぶ爽快感。

「今日は良い日だったな」と相方も上機嫌で、いつもの倍速で帰路につく。

いやはや、福岡の猛暑も骨董の魅力には勝てないようだ。

そんなわけで、本日もまた、骨董屋冥利に尽きる一日となったのである。

おしまい。この煙管入れについては下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

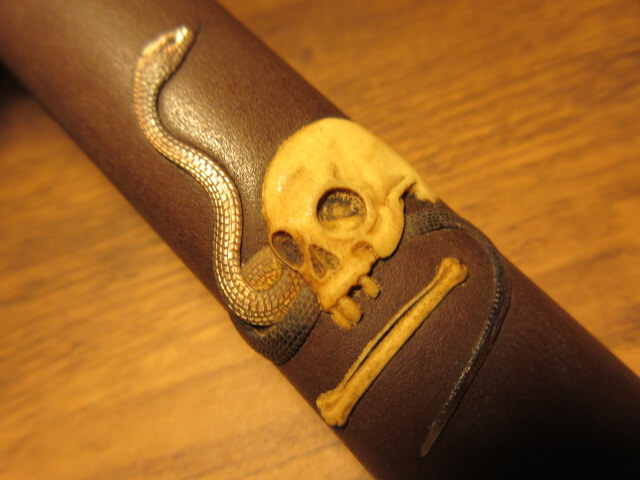

◇この「煙管入れ」は現在でも粋な意匠で、骨で細工された骸骨や象嵌で施された蛇、そして転がる人骨…など江戸時代の粋を集めた傑作の美術品です。状態もかなり良く、木製の割には剥げやひび割れなどもない煙管入れでした。ありがとうございました。

買取査定額

◆煙管入れの買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に作者の人気度と造り、製作年代、次に状態、付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した煙管入れは「田中一秋」という人気作家で状態もよく、珍しい図柄と粋なデザインで高価買取させていただきました。ありがとうございました。尚、ご自宅や倉庫に煙管入れや根付がありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

池田泰真在銘 蒔絵草蝶図 煙管入 200,000円

宗明銘 細密象嵌金具 カブトムシ 150,000円

加納鉄哉作 竹製達磨字彫文煙管入 100,000円

池田泰真作 蒔絵煙管入 銀煙管 70,000円 他多数

田中一秋とは?

田中一秋(1868年~1932年頃)は、明治から大正、昭和初期にかけて活躍した日本の金工・細工師、特に煙草文化とともに発展した「キセル入れ」や「煙草入れ」、「根付」、「印籠」などの彫刻細工で知られる工芸家です。

生まれは江戸下町とも伝わりますが、詳細な出自については諸説あり、特に確かな記録が少ないのが実情です。しかし、明治維新後の混乱の中で伝統工芸の道に入り、金工・木工・象牙細工といった、江戸から続く職人技を習得したと考えられています。

田中一秋の名が知られるようになったのは、明治30年代以降、煙草入れやキセル入れといった「煙草具(たばこぐ)」が一種のステータスシンボルとして愛好される中で、彼の高度な彫刻技術と洒脱なデザインが評判となったことがきっかけです。

当時の日本は、文明開化に伴い西洋文化が流入する一方で、粋や遊び心を重んじる江戸の文化も根強く残っていました。中でも煙草具は、単なる嗜好品の道具にとどまらず、持ち主の美意識や身分、教養をさりげなく誇示するアイテムでした。

一秋は、そうした文化の中で「細密彫刻の粋」を極めた職人として名を馳せていきます。

作品の特徴

田中一秋の作品は、一言で言えば「精緻さと遊び心の融合」です。

細密彫刻

極めて細やかな彫刻を施し、まるで絵画のように物語性を持たせるのが一秋の特徴です。木材、竹、根来塗、象牙、鼈甲、鹿角(ろっかく)、あるいは金属など、素材ごとに異なる彫刻技術を自在に使いこなし、緻密な表現を可能にしています。

粋な意匠と洒脱なテーマ

一秋の作品は、単なる技巧自慢ではありません。江戸文化の「粋」や「洒落」を感じさせるデザインが光ります。縁起物や吉祥文様、庶民の風俗、歌舞伎や浮世絵のモチーフを用いながら、どこかにユーモアや知的な遊び心を忍ばせています。今回の作品にもその遊び心が取り入れられてありクスっと笑えるストーリーも感じ取れます。

実用と美術の両立

一秋のキセル入れや煙草入れは、単なる美術品ではなく実用品としての丈夫さや使い勝手も追求されています。これにより、当時の富裕層や文化人たちに愛好され、コレクションの対象となりました。

代表的な作品

現存する田中一秋の作品は限られており、状態の良いものは市場でも非常に高額で取引されることが多いです。代表作として知られるものには以下があります。

■「彫刻煙草入れ・龍虎図」

竹製の本体に、龍と虎が絡み合う迫力ある図柄を超絶技巧で彫り上げた作品。龍の鱗や虎の毛並みまで細かく表現され、一秋の彫刻技術の高さを示す傑作。

■「根付・布袋図」

象牙製の小さな根付に、福を呼ぶ布袋和尚が楽しげに笑う姿を彫刻。愛嬌と緻密さが同居する、まさに「粋」の象徴的作品。

■「キセル入れ・七福神舟」

竹と根来塗を組み合わせたキセル入れ。七福神が宝船に乗る縁起の良い意匠で、緻密な彫刻と漆の艶やかさが調和している。

これらは一秋作品の中でも特に評価が高く、状態の良いものはコレクター垂涎の的です。

比較される作家・ライバル

田中一秋が活躍した時代、煙草具や細密彫刻の分野には多くの名工がひしめいていました。中でも以下の作家たちは、しばしば一秋と比較される存在です。

■石川光明(いしかわ こうめい・1852~1913)

近代象牙彫刻の巨匠。精緻な人物表現で知られ、帝室技芸員にも任命された名工。田中一秋と同様、細密彫刻を極めたが、光明はより大型の彫刻作品が多い。

■正阿弥勝義(しょうあみ かつよし・1832~1908)

金工界の名匠で、刀装具や小道具、特に鍔や小柄に優れた細工を施した。勝義の作品も緻密さと写実性が特徴で、一秋の煙草具と共通する美意識が見られる。

■香川勝広(かがわ かつひろ・1871~1939)

香川県出身の象牙彫刻家。細密彫刻と伝統意匠を融合させた作品で知られる。田中一秋同様、実用品と美術品の垣根を越えた作品作りをしたことで知られる。

◎関連、参考サイト

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。