福岡市中央区で「如意」など仏具を買取りました!

◇三月に入ったというのに、春が来たのか冬が粘っているのかわからない日々が続く今日この頃。温かいと思って薄着で出れば風に震え、厚着すれば汗ばむという、まるで天気がこちらを試しているかのような気候である。そんな折、福岡市中央区から骨董品の査定依頼が舞い込んできた。

指定された場所は、築四十年のビンテージマンション。ビンテージとは聞こえがいいが、要するにちょっと年季の入ったマンションである。エレベーターのボタンを押すと、押した感触が妙に柔らかく、ちょっと心配になったが、無事に目的の階に到着。出迎えてくれたのは依頼主の男性で、部屋に通されると、そこには美術品や骨董品がずらりと並んでいた。

「去年まで両親が住んでいたんですが、今年に入って施設に入りましてね。価値があるものか、ただのガラクタかもわからなくて……」

なるほど、ご両親の収集品というわけだ。こういう場合、本人が大事にしていたものでも、ご家族には価値がわからず困る、というのはよくある話でもある。さっそく査定を開始。桐箱をひとつずつ開けていくと、どうも仏教美術関係のものが多いようだ。木彫の仏像、青銅製のチベット仏、李朝の仏具、さらには曼荼羅や仏画の掛軸まで出てきた。まるで自宅が小さなお寺になっていたかのようなコレクションである。

そんな中、ひときわ異彩を放つ一品があった。けやき製の妙な形の仏具で、表には「如意」と書かれている。「ん!これは……孫の手?」

一瞬そう思ったが、どうにもこの部屋の雰囲気にそぐわない。念のため調べてみると、やはり仏具の一種だった。やれやれ、まだまだ修行が足りぬ。仏の道は奥深い。査定を進めるうちに、全体的に古いものが多いことがわかってきた。こういう時は、しっかり値付けをしないと後で後悔することになる。しかも相見積もりの先頭を切る私。慎重に相場を見極めつつ、誠心誠意尽くしての査定を行った。

そして、いざ見積もりを提示すると、依頼主はあっけなく即決された。「他社にも見てもらおうと思ってたんですが、もう決めます。」

ありがたいことである。相見積もりの場面で即決してもらえるのは、査定人冥利に尽きるというものだ。古き良きものを正しく評価し、それを次に繋げるのが骨董商の役目である。こうして、妙に春らしくない春の日、骨董の世界にまたひとつ物語が刻まれたのであった。(少し大げさか…)

この「如意」については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

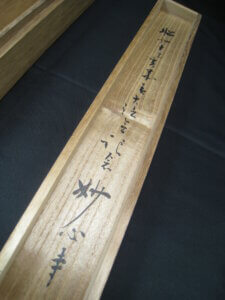

◇この「如意」は「妙心寺」の箱書きがあるもので妙心寺とは、大徳寺とともに、修行を重んじる厳しい禅風を特色とする「林下」の代表的寺院です。禅寺の如意なので地元の名のあるお坊様から譲って頂いたのかもしれませんね。材質はケヤキで木目もきれいですね。ありがとうございました。

買取査定額

◆如意の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に箱書箱や材質、製作年代、次に状態、付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した「如意」は「妙心寺」の箱書きもあり状態もよく、しかも付属品や元箱なども揃っているということで高価買取させていただきました。尚、ご自宅や倉庫に古い仏具や仏像がありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

和田玉福寿花模様如意 箱付 700,000円

古竹造霊芝形如意 箱付き 500,000円

祥雲紋如意2本 箱付き 350,000円

紫檀多子多如意 150,000円 他多数

◇「如意」とは…

1. 如意の歴史

如意(にょい)は、古代インドに起源を持つ仏具の一種であり、僧侶や高僧が法話の際に持つ杖のような道具です。如意の語源は「思いのままに使える」という意味を持ち、もともとは孫の手のように背中をかく道具だったといわれています。やはりお見たまんまでしたか…しかし、やがて、仏教とともに中国に伝わり、さらに日本へと渡り、僧侶の権威を象徴する法具となりました。

中国では、如意は唐代(618年〜907年)頃から儀式や装飾品として用いられるようになり、特に宮廷や文人の間で「吉祥の象徴」として珍重されました。そのため、金や玉(ぎょく)、象牙、珊瑚などの高価な素材で作られることが増えました。過去には当店に和田玉の入った如意がありました。

日本には奈良時代(8世紀)に伝わり、主に禅宗を中心とした仏教儀礼で使用されました。特に高僧が説法の際に手に持ち、聴衆の注意を引くための道具として機能しました。また、後には儀式用の道具としての意味合いが強まり、貴族や武士階級の間でも縁起物として珍重されました。

2. 如意の用途

如意は、主に以下のような目的で用いられます。

-

法話の際の指示棒

- 禅宗では、師が弟子に教えを説く際に如意を持ち、重要な言葉の強調や話の区切りとして使用しました。

- 説法時に手に持つことで、聴衆の視線を引き、話の要点を示す役割も果たしました。

-

権威の象徴

- 高僧や寺院の住職が持つことで、その地位や権威を示すシンボルとされました。

- 朝廷や武家においても、如意は縁起物として扱われ、贈答品として用いられることもありました。

-

祈祷や儀式での使用

- 特定の法要や儀式において、如意を持ちながら読経することがありました。

- 吉祥の象徴として、如意を持つことで心願成就を願う意味も含まれています。

-

美術品・収集品としての価値

- 中国では宮廷文化と結びつき、日本でも茶道具や床の間の装飾品としての価値を持ちました。

- 明治以降、蒔絵や彫刻を施した如意が工芸品として制作され、収集の対象となっています。特に螺鈿細工や彫刻の細かい彫を好む傾向がありました。

3. 如意の材質

如意の材質には様々なものがあり、その素材によって価値や用途が異なります。

-

とても時代のある中国美術品の如意 木製(漆塗り・蒔絵装飾など)

- 一般的な仏具として最も多く使われました。

- 黒漆や朱漆に金蒔絵を施したものは格式が高いです。

-

象牙製

- 高級品として珍重され、細かい彫刻を施した作品が多いです。

- 江戸時代には名工による象牙細工の如意が人気を集めました。

-

金属製(銅・銀・金など)

- 奉納品や特別な儀式用として作られることが多いです。

- 銅や銀に鍍金(めっき)を施したものもありました。

-

七宝や玉を施した豪華な如意も見られます 宝石・玉製(翡翠・珊瑚・瑠璃など)

- 中国では皇帝の持ち物として、翡翠や白玉で作られた如意が存在します。

- 日本でも江戸時代以降、一部の富裕層がコレクションしていました。

4. 代表的な如意の作家と作品

如意は仏具であると同時に、美術工芸品としても価値が高いため、歴史的に名工たちが手がけた逸品が数多く残されています。

-

江戸時代の名工「柴田是真(しばた ぜしん)」

- 漆芸の大家であり、蒔絵技法を駆使した如意を制作。

- 黒漆に金蒔絵を施し、龍や菊の紋様を描いた如意は有名。

-

明治期の金工師「海野勝珉(うんの しょうみん)」

- 金工の名人として知られ、精緻な金属細工の如意を制作。

- 龍や鳳凰を浮き彫りにした銀製の如意が代表作。

-

中国・清朝宮廷工房の翡翠如意

- 清の乾隆帝(1711年〜1799年)が特に好んだ翡翠製の如意が現存。

- 現在、北京の故宮博物院に収蔵されている。

-

京都の仏具師「中村宗哲」

- 伝統的な京漆器を基に、現代風のデザインを取り入れた如意を制作。

- 明治から昭和にかけて多くの工芸品を生み出した

如意は、仏具を超えた文化的・美術的な価値を持つ存在です。その歴史は古代インドに始まり、中国を経て日本に伝わり、禅宗の象徴としての地位を確立しました。木製・象牙・金属・宝石など、さまざまな素材で作られ、高僧の権威を示すとともに、工芸品としても発展を遂げてきました。現在でも、仏具としてだけでなく、美術工芸品としてコレクターに愛されています。日本の名工たちによる如意は、今なお国内外の博物館や美術館に所蔵され、その精緻な技と歴史を後世に伝えています。

◆妙心寺とは…

妙心寺(みょうしんじ)は、京都市右京区にある臨済宗妙心寺派の大本山です。日本最大級の禅寺であり、全国に約3,400の末寺を持つ一大宗派の中心です。

妙心寺は、1337年(建武4年/延元2年)に花園天皇(在位:1308~1318年)が、退位後に禅宗へ帰依し、自らの離宮を寺に改めたことに始まります。花園天皇は臨済宗の僧である関山慧玄(かんざんえげん)を開山として迎え、妙心寺を開創しました。

その後、一時は衰退しましたが、室町時代に雪江宗深(せっこうそうしん)が中興し、寺の再興と発展に尽力しました。以後、妙心寺は禅宗の中心的な存在として栄え、特に戦国時代以降、各地の武将や大名との結びつきを深め、多くの末寺を抱える大寺院へと発展しました。

-

臨済宗の一大拠点

妙心寺は「一山両派」として、東海派と聖沢派という二つの派閥を持っており、それぞれの系統の禅風を受け継いでいます。 -

規模と構成

境内には、法堂、仏殿、三門、庫裏(くり)などの主要建築があり、さらに46の塔頭(たっちゅう=小寺院)が並んでいます。これらの塔頭には、江戸時代の代表的な禅僧 白隠慧鶴(はくいんえかく)ゆかりの寺院も含まれています。 -

文化財と寺宝

妙心寺には、多くの文化財が伝わっています。特に、江戸時代の狩野探幽(かのうたんゆう)による天井画「雲龍図」(法堂)が有名です。また、妙心寺の「梵鐘(ぼんしょう)」は、日本三名鐘の一つとされ、重要文化財に指定されています。

妙心寺は、花園天皇が関山慧玄を迎えて開創した臨済宗の大本山であり、室町時代に雪江宗深によって発展しました。全国に多くの末寺を持ち、禅の修行道場としても重要な役割を果たしています。歴史的な建造物や文化財も豊富で、日本の禅文化を知る上で欠かせない寺院です。

◆柴田是真…

柴田是真(しばた ぜしん、1807年~1891年)は、幕末から明治時代にかけて活躍した漆芸家・絵師であり、日本美術史において重要な存在です。彼の漆芸作品は、伝統的な技法に革新を加え、近代漆芸の礎を築いたことで知られています。

1. 生涯と経歴

柴田是真は江戸(現在の東京都)に生まれ、幼少の頃から絵を学びました。

- 漆芸の修行:13歳で蒔絵師・五十嵐道甫に弟子入りし、漆工技術を習得。

- 絵画の習得:狩野派や円山四条派の画法を学び、幅広い表現力を身につけました。

- 独立と活躍:30代で独立し、漆芸と絵画の両方で才能を発揮しました。幕府や大名家の仕事を請け負い、高い評価を受けます。

明治時代に入ると、日本美術の海外進出が進み、是真の作品も海外の博覧会で注目されました。明治10年(1877年)の第一回内国勧業博覧会では審査員を務めるなど、美術界の指導的立場となりました。

2. 作風と技法

柴田是真の作品は、伝統と革新が融合した独自の美しさを持っています。

- 漆絵(うるしえ):通常の蒔絵とは異なり、漆を絵の具のように使い、筆で描く技法を発展させました。これは日本画のような柔らかな表現が可能で、是真独自のスタイルとして人気を博しました。

- 擬革(ぎかく)技法:漆で革のような質感を再現する技術を開発し、茶道具や調度品に応用しました。

- 大胆なデザイン:動植物や風景を写実的かつ装飾的に表現し、モダンな感覚を持つ作品を多く制作しました。

3. 代表作品

- 《葡萄図漆絵額》(東京国立博物館所蔵):漆絵の技法を駆使した名作。

- 《秋草蒔絵螺鈿硯箱》(東京国立近代美術館所蔵):精緻な蒔絵と螺鈿を用いた美しい作品。

- 《擬革手箱》(ボストン美術館所蔵):擬革技法を用いた漆工芸の傑作。

- 《漆絵屏風》:伝統的な屏風に漆絵を施した作品で、海外でも高く評価された。

〇 代表的な如意の収蔵・展示先

如意の優れた作品は、日本国内外の美術館や博物館に所蔵されており、実際に目にすることができます。

-

東京国立博物館(日本)

- 江戸時代の漆塗り如意や、象牙彫刻の如意を所蔵。

-

京都国立博物館(日本)

- 柴田是真の蒔絵如意を所蔵し、漆工芸の展示で紹介。

-

北京・故宮博物院(中国)

- 清朝宮廷で用いられた玉製・翡翠如意が豊富に残されている。

-

大英博物館(イギリス)

- 18世紀の中国製如意が展示されており、西洋におけるアジア美術の影響を研究できる。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。