福岡市東区で岡本太郎作「太陽の塔」を買取りました!

福岡の夏は長い。長いだけならまだしも、台風というおまけが毎年セットでやって来るのだから性質が悪い。つい先日までセミの鳴き声に耳をふさぎ、汗だくでブロンズを磨いていた私も、ようやく朝夕に一息つけるかと思った矢先、今度は空模様が怪しくなってきた。天気予報のアナウンサーが「接近中」と口をすぼめるたび、こちらの心臓もすぼまる。おまけに店先に並べた壺や花瓶が風に吹かれて転がっていった日には、それこそ骨董どころかただのゴミになる。そんな未来はご免こうむりたいと、相方と二人でせっせと店前の品々を屋内へ避難させる。汗だくで壺を抱え、花瓶を小脇にかかえ、最後は明珍の風鈴まで外して「風対策」しているのだから、もう骨董屋というより消防の避難訓練所である。

さて、ようやく椅子に腰を落ち着け、冷たい麦茶を口に運んだその時だった。電話がけたたましく鳴り響く。発信元は知り合いの不動産屋。どうせまた「空き家に蜂の巣ができた」だの「庭木が隣の家に越境した」だの、骨董屋には似つかわしくない相談だろうと思いきや、今回はちょっと趣が違う。「住宅の売却とともに遺品整理をお願いしたい」とのこと。お客様の家には掛軸や焼物、鍔に茶道具、さらには洋食器まであるという。――まるで骨董オールスター感謝祭のようである。

私はすぐさま相方に声をかけた。「これはただの査定じゃない。ひょっとしたら宝の山かもしれんぞ」すると相方は「台風よりも希望のある危険な夢を」と鼻で笑いながらも、さっさと車のキーを取り出す。こういう時だけは息が合う。

目的地に着いた瞬間、我々は思わず足を止めた。玄関を開けた途端、目の前に広がったのは、骨董屋そのもの。いや、骨董屋どころか、三十年前にタイムスリップした昭和骨董博覧会とでも言おうか。古伊万里の壺が居間の隅に鎮座し、唐津焼や萩焼が食器棚からこちらを見つめ、備前の花入れが廊下で埃をかぶっている。まるで「骨董よろず屋・自宅支店」。奥様の説明によれば、亡くなったご主人が退職後に骨董収集に没頭し、「いつか自分の骨董店を開くんだ」と夢を抱いていたらしい。その夢は叶わなかったものの、夢の在庫だけは立派に残ってしまったという次第。私も男なのでご主人の気持ちは判るが商売なので情には流されない。と心に決める。そんな顔を見たのか奥様は苦笑しながら「全部まとめてお願いします」と一言。私と相方は顔を見合わせ、「こりゃあ一日仕事だぞ」と無言で合図を交わした。

作業は手分けして始まった。相方は掛軸担当、私は焼物と刀装具担当。まずは掛軸の束をめくる相方。ぱらぱらとめくるたびに墨の匂いやカビが立ちのぼる。「おお、これは中国の山水画だな」「これは……どう見ても地元のおじさんが書いた鯉だな」などと勝手に独り言をつぶやいている。私はといえば、机の上に広げられた鍔や縁頭、目貫に目を輝かせていた。「おお、鉄鍔! でもサビが愛嬌を通り越してただのサビだな」「この縁頭は……もしかして江戸後期? いや、明治のお土産品か?」と心の中でツッコミながら、査定ノートに書き込む。

部屋の隅にはボンボン時計が鎮座していた。ゼンマイを巻けばまだ動くかもしれない。だが、三十年前の骨董屋なら主役を張れたであろうその時計も、今では「昭和レトロ雑貨」の仲間入り。需要の風向きは冷たい。まるで今の台風の風のようだ。

品物を前にしては心が躍る。しかし、頭の片隅には「今の骨董市場の現実」が冷たく鎮座している。古伊万里も唐津焼も、三十年前なら高額取引が当たり前だったが、現代では生活様式の変化とともに需要が減り、市場価格は下落の一途。掛軸に至っては床の間文化が衰退し、いまや「掛ける場所がない」という理由で敬遠されがち。骨董屋泣かせの時代である。

そんなこんなで三時間余り。汗とホコリと格闘しつつ、我々がはじき出した査定額は、奥様の期待を大きく裏切る数字となった。こちらとしても心苦しい限りだが、今の骨董業界の需要を正直にお伝えせねばならない。私は深呼吸をして奥様に説明した。「奥様、これらの品は確かに立派なものです。しかし、現代の需要から外れてしまったものが多く……」と。すると奥様はしばらく黙ってから、静かにうなずかれた。「そういうものなんですね。主人の夢の残り香だと思えば、それで十分です」その言葉に胸が詰まった。

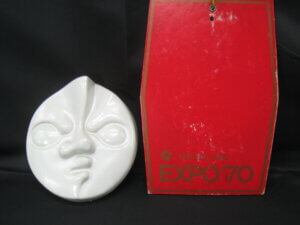

一件落着、かと思いきや――最後に目に飛び込んできたのは、棚の上に鎮座する奇妙なオブジェ群。近づいてみると、それはあの岡村太郎作「太陽の塔」のオブジェであった。しかも一体や二体ではない。何体も、まるで分身の術のように並んでいるではないか。私は思わず吹き出した。「太陽の塔がこんなにあったら、日本中が万博気分だな」。奥様に尋ねると、ご主人が岡本太郎が好きで、関連グッズを熱心に集めていたらしい。なるほど、夢と浪漫はこんな形でも残るのか。

その瞬間、私は妙に納得した。骨董の価値は市場価格だけでは測れない。そこに込められた人の夢や思い出もまた、かけがえのない価値なのだと。

査定は終わった。しかし心の中には、ご主人の骨董店開業の夢と、それを支える太陽の塔オブジェの群れがいつまでも残った。外では台風が近づいているが、室内にはどこか晴れやかな空気が漂っていた。――まるで「太陽の塔」が笑っているかのように。

◇この岡本太郎作「太陽の塔」については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「太陽の塔」は磁器でできておりますが状態もとてもよく、傷や汚れもないようです。台座の紙は汚れやシミがあります。

買取査定額

◇「太陽の塔」の買取査定額もしくは評価額ですが第一に大きさや材質、当時の物かどうか、ほかには箱や説明書などがあればより高価買取&できます。ご自宅に岡本太郎作品や昭和の骨董が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

大阪万博 岡本太郎 手の椅子 700,000円

岡本太郎 坐ることを拒否する椅子 600,000円

月の顔 1981年 磁器 350,000円

岡本太郎 作「歩み」 250,000円 他多数

岡本太郎とは?

1911年(明治44年)、漫画家・岡本一平と小説家で随筆家の岡本かの子の長男として神奈川県川崎市に生まれます。父母ともに芸術や文筆に携わる家庭で育ったことは、岡本の感性に大きな影響を与えました。幼少期から絵を描くことを好み、また母・かの子の奔放な芸術観と父・一平のユーモアに富む表現力を受け継ぎ、型にはまらない独自の芸術観を早くから芽生えさせていきます。

1929年に東京美術学校付属中学を卒業後、家族と共に渡欧。パリ大学(ソルボンヌ大学)で哲学・美術史を学ぶ傍ら、パリの前衛芸術の中心に身を置きます。ここでシュルレアリスム運動に接触し、ピカソやミロ、マックス・エルンストなど当時の先鋭的芸術家と交流を持ち、前衛芸術の洗礼を受けました。特にピカソの色彩感覚や形態の自由さに強い衝撃を受け、「既存の価値を破壊し、新たに創造する」という信念を固めます。

第二次世界大戦が勃発し、1940年に帰国。戦時中は従軍しますが、戦後は再び芸術活動に没頭しました。敗戦後の荒廃した日本で「芸術こそ人間の生きるエネルギーだ」と語り、制作や執筆、テレビ出演など幅広い活動を展開。一般大衆に向けても芸術の意義を熱弁し、その姿勢から「芸術は爆発だ!」という名言で広く知られるようになります。

1996年、85歳で逝去。没後もその独特な造形感覚と力強いメッセージは日本の現代芸術に大きな影響を与え続けています。

受賞歴・評価

岡本太郎は、純粋に「賞を狙う」芸術家ではありませんでしたが、その活動は国内外で高く評価されました。主なものを挙げます。

-

1930年代、パリ滞在中にシュルレアリスト展に出品し注目を集める。

-

1954年《明日の神話》構想を提示し、戦後日本の前衛芸術の旗手として高い評価を得る。

-

1950年代後半から1960年代にかけて、国内外の美術展で多数の出品・特別賞を受賞。

-

1970年、大阪万博のテーマ館に設置された《太陽の塔》は「戦後日本美術の象徴」として世界的に評価され、後世に残るモニュメントとなった。

-

没後も日本芸術界への功績が再評価され、川崎市岡本太郎美術館(1999年)、大阪の万博記念公園内「太陽の塔内部公開」(2018年再公開)などで顕彰が続いている。

岡本自身は「芸術に賞など不要だ」と語り、制度的な評価よりも「人々の心に衝撃を与えること」を至上としました。その姿勢は独自の芸術観を貫く彼らしいものでした。

影響を受けた芸術家

岡本太郎は特定の師に弟子入りしたわけではありませんが、以下の芸術家や思想に深く影響を受けています。

-

パブロ・ピカソ:自由奔放な形態、キュビスムの破壊的再構築。岡本にとって「芸術は既成概念を壊すこと」という原点を示した存在。

-

ジョアン・ミロ:色彩と抽象形態の遊び心。岡本作品に見られる原始的で鮮烈な色使いに影響。

-

マックス・エルンスト、シュルレアリスム全般:無意識や夢の表現方法を通じ、岡本の造形的自由の源泉となる。

-

縄文土器・日本の民俗芸術:帰国後に改めて縄文土器に触れ、その原始的エネルギーと造形美に感動。「日本人の根源的な美意識は縄文にある」と提唱した。

-

母・岡本かの子:詩人・作家としての自由な生き方。岡本の芸術観の精神的支柱。

代表作品

《太陽の塔》(1970年)

大阪万博のシンボルとして建てられた高さ70mの巨大モニュメント。3つの顔(黄金の顔、正面の太陽の顔、背面の黒い太陽)を持ち、人間の過去・現在・未来を象徴。岡本芸術の集大成とも呼ばれ、現在も大阪・万博記念公園に保存公開されています。

《明日の神話》(1968年制作、2008年渋谷に常設展示)

縦5.5m、横30mに及ぶ巨大壁画。核爆発直後の悲惨さを描きつつ、人類がそこから再生する希望を象徴。岡本の「芸術は人間の生命の爆発」という信念を体現した大作。

《坐ることを拒否する椅子》(1963年)

座り心地を完全に無視し、座る者に挑戦状を突きつける椅子。芸術と実用品の境界を壊し、「実用性を超えた存在意義」を問いかける作品。

《若い太陽の塔》(1969年)

愛知県犬山市・日本モンキーパーク内に設置された塔。大阪万博の《太陽の塔》のプロトタイプ的存在であり、より小型ながら同様のエネルギーを発散している。

《午後の日》(1949年)

戦後すぐに発表された抽象絵画。原色を駆使し、生命力あふれるフォルムが特徴。荒廃した戦後社会に対し「人間の根源的なエネルギー」を訴えた。

■参考サイト

1. 川崎市岡本太郎美術館(神奈川県川崎市)

-

岡本太郎の生誕地・川崎市に1999年開館。

-

絵画、立体、デザイン、写真、原稿など約1700点を収蔵。

-

《坐ることを拒否する椅子》《太陽の塔》の模型、《太陽の顔》など代表作を常設展示。

2. 岡本太郎記念館(東京都港区青山)

-

岡本太郎が亡くなるまでアトリエ兼住居として使っていた建物を公開。

-

岡本敏子氏(養女・パートナー)の尽力で保存。

3. 大阪・万博記念公園「太陽の塔」(大阪府吹田市)

-

1970年大阪万博のシンボル。高さ70mの巨大モニュメント。

-

外観だけでなく、内部空間「生命の樹」が2018年に再公開され、見学可能に。

4. 青森県立美術館(青森県青森市)

-

岡本太郎の壁画《四季》を所蔵。

-

また、岡本と同時代の前衛美術作品との比較展示も行われることがある。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。