福岡市中央区で掛軸を買取りました!

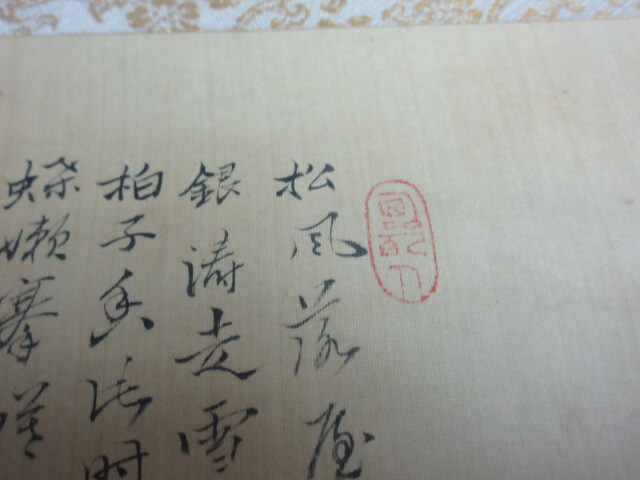

★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。

■福岡市のど真ん中。

街のど真ん中に骨董の香りがするなんて、だいたいの場合それは芳香剤のレベルである。

古民家でもお寺でもない。

今どきのタワーマンションの一室に、先代が集めていたという「鍔(つば)」や「甲冑」や「掛軸」、果ては「珊瑚の置き物」が30点ほどあるという。

電話口の奥様いわく、「父がとても大事にしてましてね」。

こういう前置きが出たときは、経験上あまり期待しない方がいい。

「大事にしてた」ものほど、たいていは心のこもったお土産品だからである。

マンションのエントランスに入ると、これがもう立派。

シャンデリアまで吊り下がっている。

ここで思う。「ああ、これが現代の城か」と。

つまり、今日の私は、コンクリートの城に眠るお宝を探す探検家である。

ただし地図はないし、埋蔵金の代わりにあるのはだいたい「昭和の夢」だ。

エレベーターで十階へ。

途中で止まった階のボタンが光るたびに「ひょっとして、そこに名刀が…?」などと妄想してみるが、もちろんそんなわけはない。

ピンポーン。

扉が開くと、明るい笑顔の奥様が出迎えてくださった。

「もう、ほとんど片付けちゃってるんですけどね」

そう言われた時点で察した。

骨董屋的センサーが“ピコーン”と鳴った。

これはもはや査定ではなく、“思い出話の聞き役”である。

部屋の中は驚くほど整理されていた。

床もピカピカ、埃一つなし。

私の経験上、こういう「きれいすぎる部屋」に骨董品や美術品の当たりはない。

骨董品というのは、ちょっとばかりカビ臭く、猫の毛が混ざり、押入れの奥から「これ何年モノ?」というものが出てくるぐらいがちょうどいいのだ。

つまり、混沌こそお宝の香り。

だがここは違う。

まるでホテルの一室。

空気清浄機まで稼働している。

「これは骨董品ではなく、滅菌された思い出だな」と内心つぶやきながら、テーブルの上の“未来の戦利品”に目を向ける。

ずらりと並ぶのは、電話で聞いていた赤珊瑚、模造刀、掛軸の数々。

とりあえず珊瑚から手に取ってみる。

おお、確かに赤い。

だが、私の骨董センサーがすぐに告げた。

これは「山珊瑚」だ。

つまり、海ではなく山で取れる珊瑚(いや、厳密には珊瑚とは言いがたい)。

要するに、見た目だけそれっぽい鉱物系。

「お父様、これを大事にしてらしたんですね」

と私が言うと、奥様は少し照れ笑いをして、

「ええ、父が“これは命の色だ”なんて言ってました」

うん、確かに命の色ではある。

**財布の寿命を縮める方の“命の色”**だ。

続いて甲冑。

鎧兜という響きだけで胸が高鳴る。

もしかしたら加藤清正の時代か、はたまた黒田長政の残したものか。

そんな妄想を胸に抱きつつ箱を開けると――。

ピカピカである。

漆の匂いもなければ、鉄の冷たさもない。

まるでコスプレ大会の展示用。

タグを見れば案の定、昭和50年代の「○○工芸製」。

つまり、「歴史ロマン」ではなく「昭和ロマン」だ。

この瞬間、私の心の中で太鼓が鳴った。

“ドンドン…ドンマイ”。

珊瑚もダメ、甲冑もダメ。

こうなると残る希望は掛軸である。

数十本ある。

その中に、ひとつくらい名のある作家が眠っていてもバチは当たらないはず。

人は奇跡を信じる生き物なのだ。

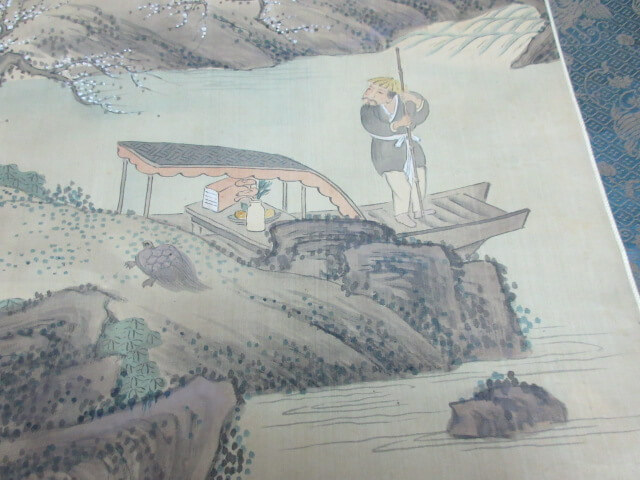

一本目。中国の山水画。

1970年代のコピー調。

うん、観光地のお土産だな。

二本目。南画風の花鳥図。

筆は悪くないが、紙がツルツル。

いやこれは…印刷じゃないか。

三本目。もう祈るしかない。

「頼む、竹田か、抱一か、春草でもいい…!」

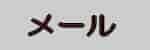

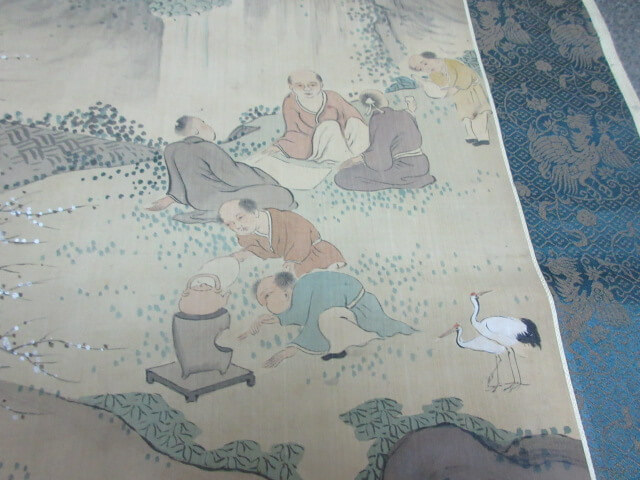

そして出てきた最後の一本。

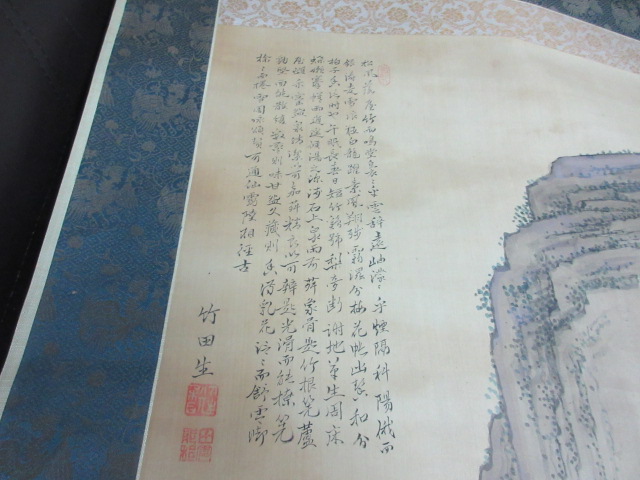

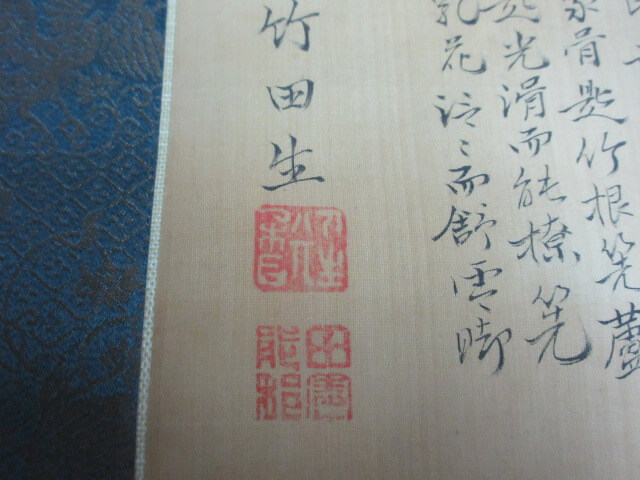

軸を開いた瞬間、目に飛び込んできた落款(らっかん)。

「田能村竹田」。

「おおっ」と思わず声が漏れる。

ただし、ここで舞い上がってはいけない。

骨董品の世界では「田能村竹田」と書いてあるものの95%は「田能村竹田ではない」。

つまり、これは**“田能村竹田的なもの”**である。

しかし筆運びが悪くない。

紙の質も古い。

「これは…もしや?」

慎重に裏を見れば、印章の朱も時代なり。

どうやらこれはホンモノ。

いや、正確には「田能村竹田門下の一作」。

本物の香りがした瞬間である。

「これは…本物の可能性が高いです」

そう告げると、奥様の目が一気に輝いた。

「えっ、本物? 本物って、あのテレビで見るような?」

「ええ、ただし“テレビで見ても誰も気づかない方の本物”です」

と言って、相場と現状の市場動向を丁寧に説明する。

竹田作品は南画の中でも人気があり、保存状態がよければ評価も上がる。

だが、それでも現代では煎茶道具や中国美術品ほどの動きはない。

「つまり、昔は別荘、今はワンルーム、みたいなもんですね」

奥様は笑って、「父が聞いたら泣きますね」と言った。

だが結果として、この掛軸がすべての中で唯一の評価品となった。

珊瑚は山、甲冑は昭和、掛軸は竹田。

まるで三段オチである。

査定額を提示し、理由を説明し、納得を得る。

その瞬間、奥様は少しだけ寂しそうな表情を見せた。

「父があの世で怒ってないといいんですけど」

私は笑って言った。

「大丈夫ですよ。竹田が一本、ちゃんと味方してくれてますから」

そう言うと、奥様は少し涙ぐみ、

「これでやっと部屋が片付きます」

と小さく呟かれた。

その言葉を聞きながら、私は心の中でこう思った。

骨董の世界というのは結局、「物の価値」よりも「思い出と敬意」に関わる仕事なのだと。

だが、そんな真面目なことを考えてしまうと、まるで人のいい業者みたいなのでやめておく。

外に出ると、街の風は都会特有のコンクリート臭を運んでくる。

どこかでタクシーのクラクションが鳴り、若者たちはスマホ片手に歩いている。

その中を、一人骨董屋が竹田の掛軸を抱えて歩く。

まるで時代の裏側を歩いているような気分だ。

昭和の思い出と平成の断捨離、そして令和の無関心。

そのどれもが、ひとつの部屋の中で交差していた。

それでも私は今日も思う。

骨董屋というのは、「過去の声を聞く通訳」みたいな仕事だ。

たとえその声が、昭和のカタログから聞こえてきたとしても。

そして、帰りの車内で、ふと助手席の袋を覗く。

中には竹田の掛軸が一本。

赤珊瑚のように派手ではないが、静かにそこにある。

◇この掛軸については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「掛軸」は「田能村竹田」作品で一度過去に表装を直した後もあり状態はかなり良いと思われます。合わせ箱ですが箱もあります。

買取査定額

◇田能村竹田作品の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に真贋、次に時代や作風、状態が宜しければより高価買取&できます。ご自宅に掛軸や書が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

大幅 山水画 600,000円

「梅花群鶴之図」 400,000円

夏景山水扇面 250,000円

紙本彩色梅月之図 150,000円 他多数

田能村竹田とは?

田能村竹田 ― 南画の理想を生きた大分の文人画家

江戸後期の文人画壇において、田能村竹田ほど“人格と芸術”を一体化させた画家は少ない。彼の筆には詩情が宿り、彼の生涯には誠実と孤高が漂う。南画の詩画一致の理想を、九州の地から静かに、しかし力強く開花させた人物である。

■ 生い立ちと修学の道

田能村竹田(たのむらちくでん)は、宝暦12年(1762年)豊後国直入郡久住村(現・大分県竹田市)に生まれた。本名を孝憲(たかのり)といい、字は文一、号を竹田・悟竹斎・竹翁などと称した。幼くして文才に秀で、儒学・漢詩文をよくしたという。家は郷士の家柄で、彼もまた豊後岡藩の藩士として仕官することとなった。

青年期の竹田は、藩校「咸宜園(かんぎえん)」の前身となる学問所で漢籍を学び、同時に画にも強い関心を示す。南画(文人画)の理念を知ったのは、儒者の帆足萬里(ほあしまんり)との交遊を通じてであったと伝わる。帆足は中国の文人文化に深く通じ、竹田の詩画の志を開眼させる存在となった。

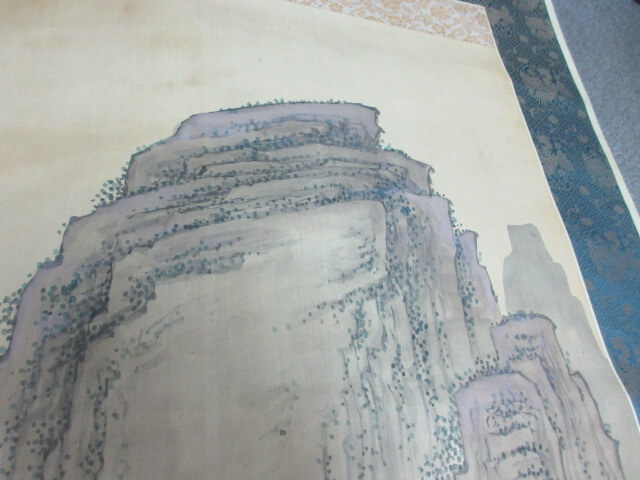

■ 南画への傾倒と画境の形成

南画(なんが)は、中国・明清の文人画を理想とし、「画は詩のごとく、詩は画のごとし」という詩画一致を旨とした絵画様式である。竹田は藩士としての職務のかたわら、南宗画の研究に没頭し、沈南蘋(ちんなんぴん)や池大雅、与謝蕪村、頼山陽らの作品に学んだ。

特に彼が深く敬慕したのは、京都の文人画家・浦上玉堂である。竹田は実際に玉堂と会うことはなかったが、その孤高の画境に強い感化を受け、のちに「玉堂遺墨」を写し学んでいる。彼の南画が単なる模倣や技巧を超えて、人格と自然感を調和させる境地へと到達したのは、この精神的な継承ゆえであろう。

文化年間(1804~1818)、竹田は藩の職を辞し、諸国を遊歴するようになる。京坂・備前・備中・長崎・熊本などを巡り、多くの文人・画人と交流した。この時期に彼は「文人画の道とは何か」という問いに明確な答えを得ていく。すなわち、「真の画は心より出で、自然に帰す」という思想である。

■ 京都での活動と代表作

晩年の竹田は京都に移り住み、文人画の大家として知られるようになる。彼がこの頃に描いた作品群は、南画の到達点とされるほどに洗練され、静謐で詩的な世界を表現している。

代表的な作品には以下のようなものがある。

-

《亦復一楽帖》(えきまたいちらくじょう)

竹田の詩と画を組み合わせた冊子形式の代表作で、風景や花鳥の画とともに、詩文が添えられている。彼の理想と哲学が凝縮された文人画の粋であり、まさに「詩書画三絶」と呼ぶにふさわしい。 -

《梅花書屋図》

冬景色の中、梅花が咲きほころぶ書斎を描く。竹田自身の理想的隠棲生活を象徴する作品で、孤高ながらも静かな喜びに満ちている。構図の余白の取り方、淡墨の使い方に絶妙な均衡がある。 -

《松巒煙霧図》《嶺上白雲図》《秋江漁隠図》

いずれも山水画で、自然と心が一体化した境地を表現。細筆で山嶺を描き、淡墨で霧や雲を表すその筆致には、彼自身の澄明な精神が映し出されている。 -

《夜坐図》

竹田が晩年に好んで描いた主題で、灯火の下で書を読む文人の姿を描く。孤独の中にある静かな充足感を描写し、南画の理想を具現化したものとされる。

これらの作品は、技巧の誇示ではなく、心境の表白である。竹田にとって絵とは「道」であり、悟りの手段でもあった。

■ 作品の特徴 ― 詩意と品格の融合

田能村竹田の画風は、一見して淡く控えめだが、その奥に深い詩情が息づいている。筆線は静かでありながら力を秘め、墨の濃淡と余白が絶妙の調和をなす。特に彼の作品には「清気(せいき)」があると言われる。これは品格や人間性から滲み出る透明な精神性を指す。

彼は「画は心の符号なり」と語っている。つまり、絵は技巧の表現ではなく、画家の心境を映す鏡であるという信念だ。そのため竹田の作品には、激しさや装飾性はほとんど見られず、むしろ沈静と省略の美がある。構図はあくまで簡潔で、見る者に余韻を残すよう計算されている。

また、書の名手でもあった竹田は、自作の詩文を添えることが多く、詩書画三位一体の境地を体現した。彼の詩には「閑静」「自然」「真心」といった言葉が頻出し、それがそのまま画面の気韻にも表れている。

■ 弟子と影響 ― 九州文人画の礎

竹田の周囲には多くの弟子・門人が集まった。主な弟子としては、帆足杏雨(ほあしきょうう)、田能村直入(たのむらちょくにゅう)、**野村望東尼(のむらぼうとうに)**などが知られる。

特に田能村直入は、竹田の養子となり、のちに幕末から明治初期の南画壇を代表する画家として活躍した。直入は竹田の理念を受け継ぎ、京都画壇で文人画の再興に努めた。直入を通じて竹田の精神は明治以降にも伝承され、日本南画の精神的支柱となっていく。

また竹田の影響は、九州各地の文人たちにも広がり、「豊後南画」と呼ばれる独自の文化圏を形成した。彼の存在が、地方文人の誇りと精神的支柱になったことは間違いない。

■ 晩年とその最期

晩年の竹田は、病身を押しても筆を手放さなかった。天保6年(1835年)、京都で客死。享年74。臨終の際も、「墨の香を聞きながら逝きたい」と語ったと伝えられる。葬儀には多くの文人・門弟が参列し、その死を惜しんだ。彼の墓は京都・嵯峨の慈眼寺にある。

■参考サイト

竹田市歴史文化館・由学館(大分県竹田市)

大分市美術館(大分県大分市

静岡県立美術館(静岡県)

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。