福岡市中央区で中国の麻雀牌を買取りました!

◇四月。世間様が桜だ満開だと浮かれた花見酒に酔っ払っているその隅っこで、私はひとり、寒暖差の波状攻撃にさらされながらくしゃみ三連発の骨董の出張査定に向かっていた。

「なんか寒くないですか…」と天に向かっての独り言

そうつぶやいた私の声は、誰にも届かぬ自動車の中で、エンジン音にかき消された。

この日訪れたのは福岡市中央区にある、築年数がベテラン刑事並みの古マンション。エレベーターはおろか、郵便受けも斜めに傾いているような建物だ。外壁には蔦(つた)のようなものが這っていたが、よく見たらヒビ割れだった。

依頼主は、上品で小柄な老婦人。話し方が妙にテンポ良く、「ええ、まぁ、あの、そいでね」と接続詞だけで会話を進めるスタイルに、私は早々にペースを崩された。

「叔父がね、中国でお医者さんだったのよ。ほら、あの時代のね」

——あの時代。人によっては浪漫と呼び、またある人にはトラウマと化している“あの時代”。昭和、満州、そして焼き物と掛軸とアンティークのパンドラの箱。

ご依頼主の話を総合すると、叔父さんは戦前、中国は満州にて医術の道を極める傍ら、焼き物だの骨董だのをやたら集めまくり、終戦とともに全部かかえて日本に帰ってきたという。さぞかし荷物も心も重かったことだろう。だがその後は転々とした住まいとともにコレクションも風化していき、今はもう、残り数点。

それでも侮るなかれ、骨董品界隈というのは、捨てられそうなガラクタの中にこそ本物が混じっていたりする。まるで昭和の三丁目の空き地から未来のロボットが出てくるように…。

さて、現地にてまず出迎えてくれたのは、巻きっぱなしの掛軸たち。大半が日本製で、江戸〜明治の端境期あたりの作。といっても、いわゆる“大家”の名は見当たらず。無名の僧侶か素人絵師の作と思しきものが多い。うーん、シブい。

でもね、こういうの、好きなんですよ私。値がつかなくても、眺めてると落ち着くんですよ。あ、これは商売人としては失格ですね。速攻で反省。

次に出てきたのは、戦前の古地図や古写真の束。「満鉄」とか「新京」とか書かれてる。時代が時代だけに、資料価値は高い。特に画帳、描かれているのは満州の風景。水墨調のタッチで、そこはかとなく漂うノスタルジー。これは査定も期待できそうだ。

「これ、けっこう良いですよ」

と伝えると、老婦人の目がきらりと光った。その目の奥には、歴史と記憶と、ちょっとした財布事情が見え隠れしていた。

さて、いよいよ最後の箱。ガムテープで封をされて久しいダンボール。開けた瞬間、モワっと立ち上る匂い——ああ、これは。古物屋にはわかる、あの“時代のにおい”。

出てきたのは皿や湯飲み、箸置き、よくわからないマスコット人形。どれも戦後すぐの家庭雑貨といった感じ。市場的には厳しい。でもなんだろう、この温かさ。祖母の家の台所を思い出す。

そのときだった。箱の底、新聞紙にくるまれた小さな紫檀の箱を発見したのは。

「おや、これは……?」

見た瞬間にわかる。これは“よく出る”やつだ。

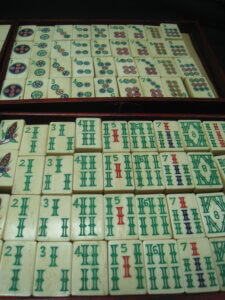

パカリと開ければ、中から現れたのは麻雀牌。それも、竹と牛骨のコンビネーション、いわゆる「花牌」入りの骨董麻雀セット。骨と竹の色味が飴色に変色し、しっとりとしたツヤを放っている。うん、これは間違いなく100年は経っている。「あらまぁ、これ、叔父が遊んでたのかしらねぇ」

と老婦人。私は、かつての満州でこの牌が、どんな会話と笑いと煙草の煙に包まれていたかを想像してみた。軍医たちのひとときの娯楽。物資の乏しいなか、夜ごと灯されたランプの下で、「ロン!」と響く声。——なんともドラマチックじゃないか。そして肝心の査定額は、しっかり出させていただきました。さすがに麻雀牌だけで「家が建つ」ほどではないけれど、数十年使用した冷蔵庫ぐらいは買い替えられそうな金額。

「まぁ、嬉しいこと……。こんなものが、そんなお値段になるなんてねぇ」と老婦人。口元には、ほころぶような笑み。出張査定というのは、物の値段をつけるだけじゃない。思い出に、ある種の“区切り”をつける作業でもある。時代を背負っていた品が、新しい持ち主へと旅立つ。その橋渡しをするのが、私の仕事。

「いやぁ……いい仕事したわ今日も」…と。この麻雀牌については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「麻雀牌」は竹と骨で作られた古い時代の物です。俗にいう「花牌」というものらしく通常の牌より華やかです。時代は大正時代の物ですべて揃っています。

買取査定額

◇麻雀牌の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に材質と状態、次に時代があればより高価買取&できます。

中国麻雀牌の買取相場ですが上記のように造り、時代等などでかなり差があります。ご自宅に中国美術品やが御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

紅木山水彫箱入象牙風麻雀牌 300,000円

象牙風材背竹麻雀牌/未使用品 280,000円

骨製 大型麻雀牌 七宝金具 250,000円

「幸福」銘 麻雀牌 骨製 背竹 紫檀箱 150,000円 他多数

麻雀牌とは?

■ 麻雀の起源と発展

麻雀は、中国で発祥した伝統的な娯楽のひとつです。その起源については諸説ありますが、一般的には19世紀中頃、清朝時代の中国・浙江省あたりで発展したとされます。原型となったのは「馬吊(マージャン)」や「紙牌(ズーパイ)」などと呼ばれるカードゲームでした。これらのゲームが発展し、現在のような「牌(パイ)」を用いた形になっていったのです。

特に明治末期から清末にかけての混乱期には、各地の人々が楽しむ気晴らしの遊びとして麻雀が一気に普及しました。1920年代には欧米にも紹介され、アメリカでは一時的なブームとなりました。日本には、のちに詳述するように明治末期から大正初期に伝来し、独自の進化を遂げることになります。

■ 麻雀牌の種類と構成

一般的な麻雀牌は、全部で136枚(もしくは、日本では赤牌などを含む場合はもっと多く)あり、以下のようなカテゴリに分かれています:

1. 数牌(スーパイ)

-

萬子(ワンズ):一~九の漢数字が書かれた牌(例:「一萬」など)

-

筒子(ピンズ):丸い玉模様で一~九を表現した牌

-

索子(ソーズ):竹の模様(一索は鳥の絵)で一~九を表す牌

各種9枚×4枚ずつで、合計108枚。

2. 字牌(ツーパイ)

-

風牌(フォンパイ):東、南、西、北の4種

-

三元牌(サンゲンパイ):白(ハク)、發(ハツ)、中(チュン)

字牌は7種×4枚=28枚。合計すると108+28=136枚になります。

3. 花牌(ファーパイ)と季節牌

中国本土では、花や季節を表す特別な牌(春夏秋冬、梅蘭菊竹など)を用いることもあります。これらは日本の一般的な麻雀では使用されませんが、中国麻雀では点数に関わる重要な牌とされています。

■ 牌の材質の変遷

麻雀牌はその歴史のなかで、さまざまな素材で作られてきました。

1. 骨牌(こつはい)・竹牌

麻雀初期の時代、最も一般的だったのは「骨と竹」の組み合わせです。牌の表面は牛骨や象牙を使い、裏面は竹を貼り付ける構造になっており、軽くて手触りが良いのが特徴です。

ただし、骨牌は製作に手間がかかり高価であったため、一般庶民にはなかなか普及しませんでした。また象牙の使用には動物保護の観点から現在は制限があります。

2. 木製牌・象牙牌

裕福な家庭では、象牙や紫檀、黒檀などの高級木材を用いた麻雀牌が用いられていました。芸術的な彫刻が施されたものも多く、美術品としての価値を持つものもあります。

3. プラスチック製牌

20世紀以降は、セルロイドやベークライト、現在ではアクリル樹脂などの合成樹脂製牌が主流となっています。安価で大量生産が可能なため、家庭用や雀荘などで広く普及しました。現代の多くの麻雀牌はこのプラスチック製です。

4. ガラス牌・金属製牌

ごく稀に、装飾目的や限定品としてガラス製や金属製の麻雀牌も存在します。これらは主にコレクターズアイテムとして流通しています。その他にもヴィトンやエルメス、プラダといったブランドの麻雀牌をあるようです。

■ 麻雀の日本伝来と独自の進化

麻雀が日本に伝わったのは、明治の末期から大正初期にかけてと言われています。中国大陸と活発な貿易があった長崎や神戸などの港町を通じて、留学生や貿易商らが持ち込んだとされています。

当初は富裕層や知識層の間で流行していましたが、次第に庶民にも広がっていきました。大正末期から昭和初期にかけては、東京を中心に麻雀ブームが起こり、「東京麻雀倶楽部」などの団体が設立され、独自のルール体系が整備されました。

その後、日本独自のルールや用語(リーチ、ドラ、赤牌など)が生まれ、いわゆる「日本式麻雀」としての形が完成していきます。特に戦後には、家庭用ゲームとしても人気を博し、やがては漫画、アニメ、ゲームなどのサブカルチャーとも結びつくようになり、日本文化の一部とも言える地位を確立しました。

■ 地域差と現代の麻雀文化

世界には中国麻雀、台湾麻雀、香港麻雀、アメリカ麻雀など、地域ごとに微妙に異なるルールの麻雀があります。その中でも日本麻雀は「役」の数が多く、戦術性が高いとされ、多くのファンを持ちます。

また、近年ではデジタル麻雀(オンライン麻雀ゲーム)の普及により、実際に牌を触ったことがないプレイヤーも増えています。それでもなお、リアル麻雀の「打牌感」「音」「触感」は根強い人気があり、いまだに麻雀牌はその存在感を失っていません。

◎関連、参考サイト

◆麻雀博物館(千葉県いすみ市)

1999年に竹書房の創業者・野口恭一郎氏の発起により開館された、世界で唯一の麻雀専門博物館です。館内には、世界各地から収集された約3,000点以上の貴重な麻雀牌が展示されています。例えば、中国清朝時代の「純銀牌」や「翡翠牌」、オーストリア製の「浮世絵牌」、カナダの「石牌」など、素材やデザインにおいて芸術的価値の高いコレクションが揃っています。また、麻雀の前身とされる「馬吊(マーチャオ)」の資料も展示されており、麻雀の起源や進化を学ぶことができます。

-

所在地:千葉県いすみ市岬町中原1-2

-

アクセス:JR外房線「東浪見駅」から徒歩約30分

-

開館時間:10:00~17:00

◆瀬戸蔵ミュージアム(愛知県瀬戸市)

愛知県瀬戸市にある瀬戸蔵ミュージアムでは、戦時中に象牙の代用品として製作された磁器製の麻雀牌が展示されています。これらの牌は、瀬戸の窯元が本気で製作したもので、限られた数しか存在しない貴重な品です。磁器ならではの質感や美しさを持ち、工芸品としての価値も高いとされています。インスタグラム

-

所在地:愛知県瀬戸市蔵所町1-1

-

アクセス:名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」から徒歩約5分

-

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

-

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

-

公式サイト:インスタグラム

◆千葉市美術館

千葉市美術館では、過去に「ひらがな麻雀牌」など、ユニークなデザインの麻雀牌を展示した企画展が開催されました。これらの展示では、麻雀牌を通じて日本の文化やデザインの多様性を感じることができます。最新の展示情報については、公式サイトをご確認ください。

-

所在地:千葉県千葉市中央区中央3-10-8

-

アクセス:JR「千葉駅」から徒歩約15分、または千葉都市モノレール「葭川公園駅」から徒歩約5分

-

開館時間:10:00~18:00(金・土曜日は20:00まで)

-

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。