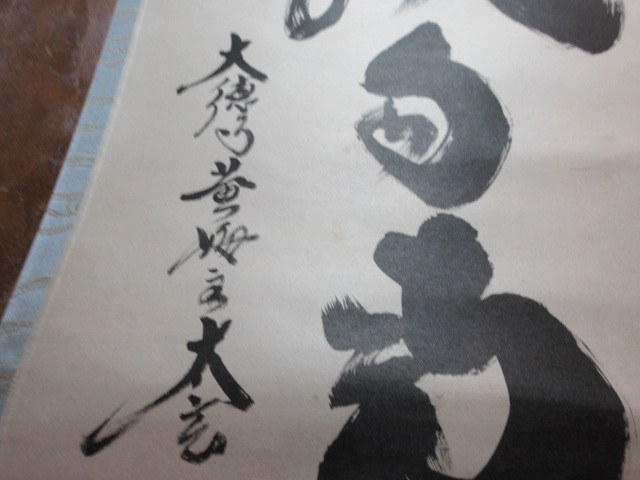

福岡県春日市で大徳寺小林太玄の掛軸を買取りました!

◇「女心と秋の空」などと申しますが、いやはや、あれはまことに罪なことわざであります。何せこの数日、福岡の空はまさしく恋愛相談番組のごとく移り気。朝は晴れて「お、今日は行けそうだな」と思わせておいて、昼には曇天、夕方にはしとしと雨。女心もかくやと思うのですが、私に限っては残念ながら浮いた話は一つもなく、せいぜい相方と取っ組み合うように骨董品査定をしている程度であります。世の中、なかなかフェアにできておりません。

さて、その移り気な空模様にぴったり重なるような一件が、地元近所の春日市から舞い込んできました。電話口のご依頼者いわく、先代が別荘にせっせと持ち込んでいた骨董品や美術品がごっそりあるとのこと。「これはあなたのお役目でしょう」と、まるで神のお告げか何かのように言われるわけですが、骨董屋とは便利なもので、頼めばどこでものこのこと出張してくる。私はその典型例でありまして、はい、承知いたしましたと二つ返事。秋空よろしく気まぐれな相方も「まあ行くだけ行ってみるか」と気のない返事。こうして春日市の別荘行きが決まったのであります。

別荘という名の骨董品倉庫

さて現地。春日市の住宅街の奥に鎮座する一軒の建物、これが件の別荘であります。別荘といえば多くの方は軽井沢だの湯布院だの想像されましょうが、こちらは純・地元型。松林もなければ避暑地の涼風もなく、ただ静かな住宅地の中で異様なほど存在感を放っております。玄関を開けた瞬間、普通の別荘の空気ではなく「物量作戦」の香りが鼻を突きました。

まず目に飛び込んできたのは家具の群れ。西洋風の重厚なキャビネットから、妙に光沢を放つ応接セットまで。「家具の博覧会か?」とつぶやくと、相方は「いや、これは家具に偽装した骨董の罠だ」と期待をむき出しにしておりました。

さらに進めば、油絵や屏風、衝立が壁を埋め尽くす。伊万里焼の巨大な壷が悠然と鎮座し、その背後には茶道具や中国陶磁器、果ては仏像まで。「何だこれは、万国博覧会の余りものか?」と思うほどでありまして、視線を右にやれば大正ロマンの家具、左にやればよくわからぬオブジェ。誰が置いたのかも分からぬ物体を前に、人は己の無知を痛感するものであります。

査定という名の発掘作業

とにもかくにも仕事です。まずは手前の大物、すなわち人力ではどうにもならない巨大骨董を中心に査定開始。伊万里焼の壷などは、かつては「これがあれば子どもを大学に通わせられる」と言われた代物でありますが、現代では「これがあると床が抜ける」という悩みを呼ぶ存在。市場価値と物理的負担は反比例するのですから、まことに世の中は不条理です。

油絵もまた、作者名を見れば「誰?」と首をかしげ、構図を見れば「なぜ?」と問い詰めたくなる。屏風に至っては「広げたら最後、畳めなくなるのでは」という恐怖感を呼ぶ。骨董とは往々にして、価値よりも重量と体積が先に迫ってくるものであります。

そんな中で「奥座敷にご案内します」と依頼者に導かれ、いよいよ本丸へ突入することに。そこには、茶人なら涎を垂らすであろう光景が広がっておりました。

煎茶器と掛軸の山

ずらりと並んだ煎茶器。朱泥や紫泥の茶壺に茶杯、さらに茶掛けまで、まるで「煎茶道博物館分館・春日支部」といった趣。これに掛軸が五十本。いやはや、人間、趣味に凝り出すと歯止めが効かない。依頼者の先代は相当にお金と情熱を注ぎ込んだらしく、その成果がこうして山をなしておりました。

私は思わず「よっしゃ、本日のメインイベントだ」とつぶやく。三時間、ひたすら箱を開け、巻きを解き、また巻き直す。掛軸を扱うとは、つまり茶道の作法に匹敵する忍耐と礼儀を要求される行為なのです。

その中で見つかったのが、江戸期の南画と呼ばれる山水画数点。さらに臨済宗大徳寺の墨蹟も数本。こうなると空気が変わります。掛軸の一本一本が、ただの紙筒から小判?に変わる瞬間であります。

商談成立の瞬間

査定を終え、依頼者に結果を告げると、先方の顔が見る見る明るくなっていく。「おお、こんな値がつくのか!」と驚き、「先代が無駄遣いしていたわけではなかった」と安堵する。骨董屋とは、時に過去の浪費を正当化する魔法の存在でもあるわけです。

相方は「やっと終わった」と肩を回し、私は「いやいや、これからが本番ですよ」と商談に突入。結果はあっさり成立。こちらとしても手ごたえあり、先方も満足。めでたしめでたし――となるはずが、最後に依頼者が「実はまだ倉庫に…」と切り出した瞬間、秋の空どころではない、冬の嵐のような気配が漂ったのであります。ありがたや…。

骨董屋の性

結局のところ、女心と秋の空は移り気で、骨董品の価値もまた日々変動。今日は小判、明日は紙くず。依頼者の笑顔も、次に出す品によっては一瞬で曇天に変わる。私の心もまた、査定額が跳ね上がれば晴れ、下がれば雨。そういう意味では、私自身がもっとも移ろいやすい空模様を抱えた人間なのかもしれません。

こうして春日市の別荘での一日が幕を下ろしたのであります。女心は相変わらず読めず、秋の空は移ろいやすく、そして骨董屋は今日もまた査定の旅へ出る。皮肉なようですが、これこそが我が商売の美学でありましょう。

この掛軸については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

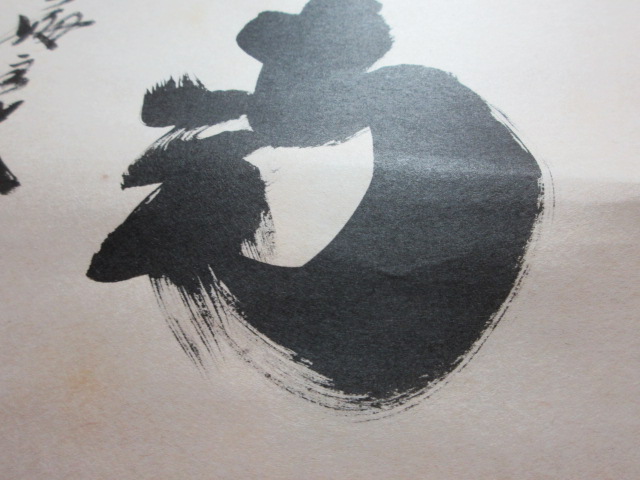

◇この「掛軸」はお寺の管主の作品で茶道にも通じている「小林太玄」さんの作品です。茶道の世界では名前が通っている方の作品なので状態や作品によっては高額買取もできる品物です。

買取査定額

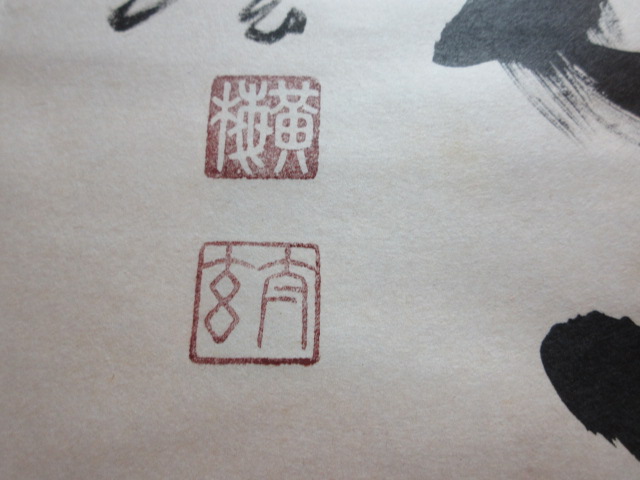

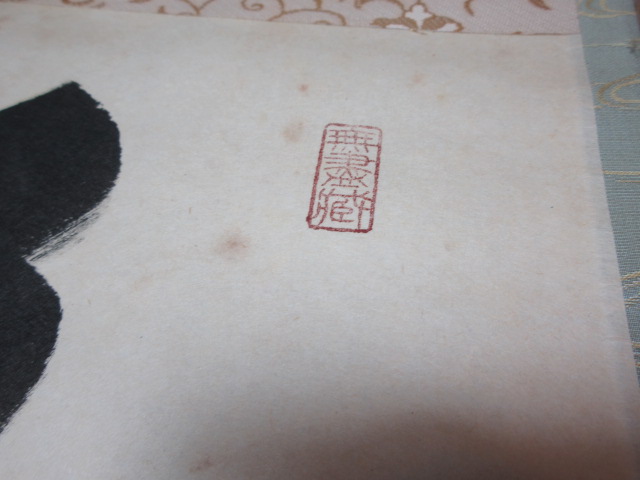

◇掛軸の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に作者の知名度、次に作品の内容と状態、ほかには刻印や鑑識があればより高価買取&できます。今回の掛軸は残念ながらシミが多く状態が悪いので低価格となりました。

ご自宅に掛軸や書が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の掛軸作品買取例

一行軸「看々朧月尽」100,000円

六字名号 (尺八立) 60,000円

一行軸「一期一会」50,000円

一 (はじめ) 40,000円 他多数

小林太玄とは?

出生~出家・修行時代

-

小林太玄は、1938年(昭和13年)に奉天(現在の中国・瀋陽)で生まれたとされています。

-

幼少時に出家していると伝えられ、「6歳のときに出家した」という記述が複数の資料に見られます。

-

学問的な修養も積んでおり、花園大学を卒業したという情報があります。

-

また、臨済宗の僧堂(禅の修行道場)である相国寺の僧堂、特にその僧堂である「大津櫪堂(だいつれきどう)」に参禅したという記録があります。

-

ある資料では、太玄が相国寺系僧堂の大津櫪堂にて師僧:大津歴堂(大津櫪堂師)に学んだとする記述があります

黄梅院住職として・晩年以降

-

1975年(昭和50年)、大徳寺の塔頭である 黄梅院(こうばいいん) の住職に就任したとする情報が複数あります

-

黄梅院は、京都の大徳寺山内の塔頭(塔頭=大寺院の境内に属する小規模寺院)で、茶の湯文化や禅僧の墨蹟・書画活動とも深く結びついてきた格式ある塔頭です。

-

太玄は黄梅院の 第20世住職 として紹介されることがあります。

-

住職として寺務・法務をつとめながら、一方で禅語掛軸、墨蹟、書画などを揮毫(筆で書くこと)する活動が知られています。

-

また、書の受注もされており、依頼主のために書を揮毫し、掛軸仕立てなどをして届けるという活動が現代でも行われています。

まとめると、太玄は中国・奉天で生まれ、幼少期に出家し、花園大学・相国寺僧堂で修行・学問を重ね、1975年以降に京都・大徳寺黄梅院の住職をつとめながら墨蹟・書画活動を展開してきた禅僧ということが、公的・流通資料から読み取れる範囲の略歴です。

代表作品・主な墨蹟・書画

太玄の作品は主に禅語、一行書(いちぎょうしょ=禅語や言葉を縦一行または横一行で書くもの)、六字名号、掛軸形式の墨蹟が中心です。以下、比較的よく見かける作品例とその内容を挙げます。

| 作品名・語句 | 内容あるいは意味 | 備考・特徴 |

|---|---|---|

| 本来無一物(ほんらいむいちぶつ) | 禅語。「本来、ひとつのものもない」という意味で、すべてのものを離れた真如の境地を示す | 太玄の代表的な禅語書として頻繁に流通・紹介されており、力強い一筆書きの線が特徴とされます。 |

| 一期一会(いちごいちえ) | 「一度きりの出会い」という意味。茶の湯界隈でも特に好まれる禅語 | 掛軸で「一期一会」と揮毫された作品が紹介されており、その筆致は動的で力強いとの評価があります。 |

| 弄花香満衣(ろうかこうまんい) | 「花を弄(もてあそ)べば、香、衣に満つ(服に香りが満ちる)」という表現。自然の調和と仏教的含意を含む語句 | この語句を作品名とする墨蹟が販売リストに出ており、表具も丁寧に制作された掛軸形式で見られます。 |

| 百花為誰開(ひゃっかいすいかひらく) | 「多くの花は誰のために咲くか」という意味。無私・自然のあり方を問う言葉 | 太玄の揮毫作品として紹介されており、「花は誰かのためではなく、ただそのままに咲く」という無執着な境地を示す語として説明されています。 |

| 円相・無尽蔵(えんそう・むじんぞう) | 円相は禅画の代表的なモチーフ。「無尽蔵」は限りなく豊かなことを示す語 | 円相をモチーフにした墨蹟作品も見られ、構図のなかで線の濃淡・勢いを生かした表現がなされているようです。 |

| 六字名号・仏号 | 「南無阿弥陀佛」「六字名号」など仏教的な名号(仏の名を称える文) | 仏事用掛軸として流通することが多く、祈念掛軸として需要もあります。 |

これらは代表例ですが、実際には依頼作品・注文作品として多種多様な禅語・書を揮毫しており、茶会・禅堂・寺院飾掛けなどで用いられる書が多いようです。

作風・特徴・評価

太玄の書画・墨蹟作品には、以下のような特徴が指摘されたり、流通資料から読み取れたりします。

-

一筆書き・力強さ

太玄は「一筆書き(一気呵成、あるいは筆を止めず一気に書く方式)」を好むとの評があり、それゆえ筆線は流動性をもち、息づいた線になりやすいという評価があります。

この方式は、筆の運び・墨の濃淡の変化・線のつなぎ目に神経を使うため、筆者の精神的集中力がよく表れる表現スタイルとされます。 -

筆線の動き・躍動性

線の起伏や強弱、濃淡、筆勢の変化を重視する傾向があり、動きのある表現、あるいは息遣いを感じさせる作品が多いようです。

特に禅語一行書などでは、シンプルな言葉を、線の振れや筆意で豊かに見せる技法がしばしば用いられます。 -

禅語・無執着的世界観

作品テーマとして「本来無一物」「一期一会」「百花為誰開」など、無常・無我・無執着など禅思想を背景にした言葉が選ばれることが多く、鑑賞者に仏法的省察を促す内容が好まれます。

作品そのものが、悟りや仏教的感得を表現する媒介となることを志向しているようにも見えます。 -

墨表現・空白の使い方

墨の濃淡や余白(余白=余裕・ゆとりを表す余地)を生かす構図感覚が重視されており、言葉を全面にぎっしり書き込むよりも、線と余白のバランスで余韻を持たせる作風が散見されます。

特に禅語書などでは、意味する言葉と余白の関係が観る者に注意を働きかけるよう構成されています。 -

茶の湯・禅との親和性

太玄の書は茶の湯界隈で好まれる題材・掛軸形式で流通しており、茶室飾掛け・茶会掛物などの用途を意識した作品が多く見られます。

そのため、禅語書の実用性・鑑賞性を兼ね備えている点が支持されているようです。 -

可変性・注文性

注文揮毫(依頼者の希望する文字や語句を揮毫)を受け付けるスタイルも取っており、掛軸や額装形態も併せて制作されることがあります。

この点から、作品としてのオリジナル性を尊重しつつ、実用用途(茶室、住空間など)への適応性も重視していると見ることができます。 -

受容・流通面での評価

流通市場では太玄の書掛軸が比較的多数出回っており、掛軸店・掛軸専門店の取り扱い例やネット販売例が確認できます。

また、「大徳寺黄梅院 小林太玄」と銘打たれた作品は、茶掛・床の間掛物として需要があるようです。

■参考サイト

1. 黄梅院(京都・大徳寺塔頭)

太玄は 大徳寺黄梅院 の住職を務めており、禅僧・書家としての活動とも深く関わっています。

したがって、黄梅院自体やそこを含む大徳寺山内の塔頭寺院が、掛軸・墨蹟・書画の展示・公開をすることがもっとも自然な場所と考えられます。

-

黄梅院では寺務・法務をつとめながら、来迎者や参拝者向けに所蔵の掛軸・書画を飾ることがある可能性があります。

-

ただし、禅寺の塔頭寺院は常に展観のため開示しているわけではなく、通常は法要・公開日・特別展などに限られることが一般的です。

-

そのため、黄梅院を訪問する際には、「書画展示中か」「拝観可能かどうか」をあらかじめ寺に問い合わせておくのが得策です。

2. 大徳寺(京都市)

黄梅院が属する 大徳寺(京都市北区)は、京都を代表する禅刹であり、多くの塔頭を複合的に抱えています。大徳寺自体が公開寺院であり、展覧や特別公開を行うこともあります。

-

大徳寺の公開スケジュール、塔頭間の特別拝観や展覧情報をチェックすれば、太玄の書・掛軸が展示される機会をつかめる可能性があります。

-

ただし、個別塔頭(黄梅院含む)の内部や所蔵品は、塔頭の判断での限定公開であることも多いです。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。