福岡市南区で鉄瓶を買取りました!

★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。

◇福岡茶器百景 ― 湿気と鉄瓶と福岡の秋 ―

十月も半ばというのに、どうも福岡の空は季節感を忘れてしまったようだ。

天気予報は「秋晴れ」と言いながら、実際には空気がねっとりしていて、まるで梅雨の出戻り。湿度計の針が七十を越えると、人間の思考も発酵するらしく、私は朝から漬物のように気力がしんなりしていた。

こういう時は、スカッとする高額買取が欲しい。

湿気も疲れも、ゼロが二つ多い査定書で吹き飛ばしたい。

そんな人間の欲望を見透かしたかのように、電話が鳴った。

受話器の向こうからは上品な女性の声。「先代が遺した掛軸や茶道具、中国の茶器がたくさんありまして……」

その一言で、脳内の湿度が一気に30%下がった。

「これはお宝の匂いがする」――骨董屋にしか分からぬ嗅覚がピクリと反応する。私は二つ返事で「大丈夫、私たちにお任せください」と言い、古びたバンを駆って福岡市南区へと向かった。

◆ 一歩目から二百万円の幻影

到着したお宅は、古風な瓦屋根の立派な家だった。玄関に入ると、まず目に飛び込んできたのが人の背丈ほどもある中国の花瓶。

「昔だったら、これだけで二百万円超えだったんですよ」

と、思わず口走る私。

だが今の相場を思うと、花瓶の艶が涙に見えてくる。近年はリビングよりもスマホの画面が広い世の中だ。大きな花瓶など置く場所がない。誰もが「コンパクト」な暮らしを望む時代に、直径50センチ以上の壺はもはや骨董ではなく化石である。

「うちの父は大きいものが好きでね」と依頼主の奥様。

「それは立派なご趣味です」と言いつつ、心の中で私は“時代の風”という名の査定バサミで、そっとゼロを一つ削った。

廊下に進むと、中国書家の作品がいくつも掛けられていた。

墨の勢いは確かにあるが、裏を見ると「1974年 広州書展」とある。

昭和の香り漂うサイン入り。つまり、骨董品というよりも「レトロチック」。

だが、私にとってはそれもまた物語の一部。

◆ 茶室はまるで中国茶器百貨店

奥様に案内され、茶室の襖を開けた瞬間、私は思わず息をのんだ。

そこはまるで“中国茶器の百貨店”だった。

朱泥の急須、染付の煎茶碗、錫の茶入れ、象牙の茶匙、そして茶合。

その一つひとつが、長い時を経てこの部屋に鎮座している。

「こりゃあ……中洲の夜の蝶たちも敵わんほどの艶だ」と心の中でつぶやく。

棚の上には、紅茶ではなく“歴史”が積まれていた。

明治か大正か――はたまた戦前の上海あたりの香りをまとった道具たち。

どれもが誰かの手で湯を注がれ、語られ、黙って見つめてきたはずだ。

私は手袋をはめ、ひとつひとつ丁寧に確認していく。

古い錫の茶入れは、くすんだ銀色の表面にかすかな波紋。

染付の煎茶碗には、淡い藍で描かれた唐子の笑顔。

朱泥の急須は、使い込まれて肌に吸い付くよう。

これはもう、中国茶器館というより小さな人生の博物館だ。

◆ 六時間のお茶漬け地獄

気づけば時計は午後三時を回っていた。

汗は背中を伝い、湿気で髪がまとわりつく。

冷房を入れようにも、奥様が「せっかくの秋だから」と言うので、我慢大会のような鑑定が続いた。

途中で出された中国茶の香りが、地獄に一輪の蓮花を咲かせた。

「これは福建省の鉄観音です」と奥様。

「さすがですね」と私。

――だが内心、「今ほしいのは目の前にある鉄瓶の方です」と思っていた。

130点あまりの茶器たちを前に、私の脳は“査定と湿度の狭間”を泳いでいた。

値の付け方を誤れば商売人失格、しかし渋すぎれば人情失格。

骨董屋とは、この二つのバランスで胃を痛める職業である。

結局、鑑定は丸六時間に及んだ。

査定表を差し出すと、奥様の目が少し潤んだ。

「ええ、これなら納得です。父も喜ぶと思います」

その言葉に、こちらも胸の中がふっと軽くなる。

外に出ると、日が傾き、湿気の中にようやく秋の風が混じっていた。

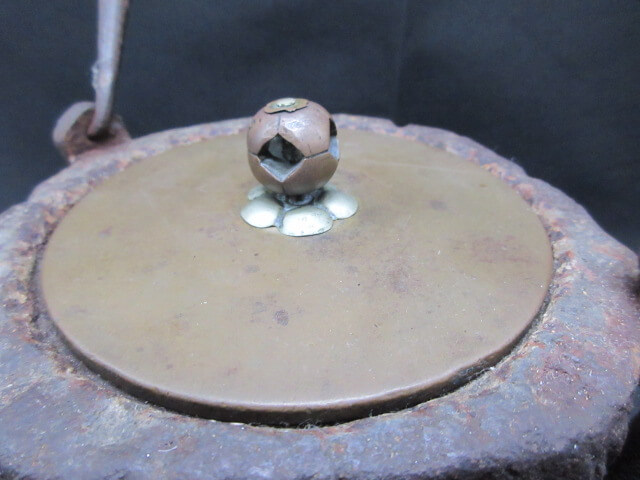

◆ 今日の主役は“無銘の鉄瓶

さて、今回の一番の“お宝”は――なんと銘のない鉄瓶だった。鉄瓶というのは不思議なもので、銘がなくとも格がある。

まるで無口な職人のように、語らずして品を放つ。その鉄瓶は、岩肌のようなごつごつした質感で、南部鉄器にも似ている。だが底の鋳肌や摘みの造形を見るに、どうやら明治期の京都あたりの作とみた。

火にかければ、まるで山の湧き水のような柔らかい湯になる――そんな“湯の気品”を感じる一品だ。

「銘がないのに価値があるの?」と奥様。

「人間も同じです。肩書きより中身です」と、ちょっと気取って答えてみる。

(もっとも私自身、中身も肩書きも怪しいのだが)

他の茶器たちが“物”であるのに対し、この鉄瓶だけは“生き物”のよう。

人が減っても、湿気が増えても、変わらずにそこに在る――そんな存在感があった。

◆ 骨董屋、秋の哲学

帰り道、車のラジオからはニュースが流れていた。

「福岡市、十月中旬でも最高気温29.8度を記録」

笑ってしまう。

季節感も相場も、何もかもが“揺らぐ時代”だ。

古い花瓶が売れず、無銘の鉄瓶に値がつく。

大きいものより、小さいもの。ワビサビよりもの派手なもの。

人間社会の流行り廃りも、骨董の世界と似たようなものだ。

今どきの若者は、湯を沸かすよりもアプリを立ち上げるほうが早い。

だが、それでも湯が沸く音には、スマホにはない“間”がある。

その間こそが、心を整える時間なのだ――と、湿気まみれの頭で考えていた。

◆ そして“風刺屋”の独り言

骨董屋という商売は、つくづく“世間の風見鶏”である。

景気がいいと、壺も掛軸も高値で舞う。

不景気になると、みんなが「断捨離」と称して手放す。

だがその断捨離の箱の中に、時折、魂が入っていることがある。

私たちはそれを拾い上げて、もう一度誰かに渡す。

そうして物と人の縁をつないでいる。などと思いたい。

とはいえ現実は、腰を痛めながら六時間査定して、帰りにコンビニおにぎり。

ロマンより湿布。だが、それでも続けるのは、

「骨董品は誰かのリスペクトにより再び輝く」――そんな信念があるからだ。

帰宅して、冷えた缶ビールを開ける。

グラスに注ぐと、泡が弾ける音が鉄瓶の湯気と重なった気がした。

今日の湿気も、汗も、疲れも、その一音で報われる。

明日もまたどこかで誰かが言うだろう。

「先代の遺したものを見てほしい」と。

私は笑ってこう答える。

「お任せください。湿気ごと買い取ります」

――秋の夜、窓の外では虫の声。

やっと、福岡にもほんの少しだけ“秋の気配”が漂ってきた

この古びた鉄瓶については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「鉄瓶」は無名ではあるものの銅蓋で岩肌。そして和歌が刻まれている鉄瓶でした。持ち手もしっかりとした作りと岩肌の男らしさに和歌の上品さがプラスされて上質な鉄瓶でした。ありがとうございました。

買取査定額

◆鉄瓶の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に工房や銘と意匠、製作年代、次に状態、付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した鉄瓶は無名ですが状態もよく、人気の岩肌と歌なども入っているということで高価買取させていただきました。尚、ご自宅や倉庫に鉄瓶ありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

小振り鉄瓶 銀製蓋弦口 300,000円

日の丸鉄瓶 270,000円

環摘み 角形 小振鉄瓶 150,000円

鬼霰 平手堤手 小振り鉄瓶 100,000円 他多数

◇鉄瓶のはじまり…

◇鉄瓶(てつびん)は、日本人の生活文化の中で「湯を沸かす道具」であると同時に、「美と実用を兼ね備えた工芸品」として特別な地位を占めてきた。

その起源をたどると、遡ること室町時代、茶の湯の文化が成立していく過程に端を発する。

◆ 起源 ― 茶の湯と鉄の器の出会い

茶の湯が盛んになった室町後期、湯を沸かすための器として「釜」が用いられていた。

千利休の時代までは、炉に掛ける「釜」が主流であり、鉄瓶はまだ登場していなかった。

当時は湯を沸かし、柄杓で汲んで茶碗に注ぐ形式で、直火にかけて持ち運ぶ“瓶”という発想はなかったのである。

鉄瓶の原型が姿を現すのは江戸時代初期。

煎茶(せんちゃ)の流行とともに、より手軽に湯を沸かす器として「鉄瓶」が誕生する。

特に、江戸中期に中国から煎茶文化が伝わると、湯を注ぐ所作そのものが一つの美意識と見なされるようになり、鉄瓶は「実用器」から「芸術器」へと進化を遂げた。

◆ 江戸時代 ― 南部鉄瓶の誕生

鉄瓶文化の本格的な発展は、岩手県・盛岡藩の「南部鉄器」とともにある。

その始まりは17世紀中頃、南部藩が京都の鋳物師・初代・政次(まさつぐ)を招き、盛岡に鋳物の技術を伝えたことに端を発する。

これがのちの「南部鉄器」の礎となり、鉄瓶づくりの中心地として名を馳せていく。

江戸後期には、茶の湯だけでなく日常的な湯沸かし器としても普及。

南部の職人たちは、茶人の好みに応じて意匠を凝らし、梅・桜・松などの文様を施した鉄瓶を制作した。

その中でも特に有名なのが、「釜師・小泉仁左衛門」や「藤田宗次」などの系譜。

彼らが手がけた鉄瓶は、表面の粒(肌)や摘みの形にまで美学が宿り、単なる道具を超えて“工芸の粋”と評された。

◆ 京鉄瓶 ― 雅の美と軽やかさ

一方、京都でも独自の鉄瓶文化が発達した。

京鉄瓶は南部に比べて薄造りで軽く、形状も優雅で装飾的。

金銀の象嵌や蒔絵を施すこともあり、まるで金工芸のような洗練を見せた。

代表的な作家には、「龍文堂(りゅうぶんどう)」の名が挙げられる。

創業は江戸後期。初代・四方龍文(しかた りゅうぶん)は、文人趣味を反映した端正な鉄瓶を手がけ、「龍文堂鉄瓶」は後に全国的な名声を博した。

龍文堂の鉄瓶は、南部鉄瓶の重厚さに対し、京風の繊細な品格を持つ。

摘みの意匠、胴の文様、釜口の仕上げなど、どれもが気品に満ち、明治・大正期には外国人の愛好家も多かった。

また、京都の「金寿堂(きんじゅどう)」や「光玉堂(こうぎょくどう)」なども高名であり、鉄瓶は“芸術的嗜好品”として都市文化の象徴となった。

◆ 明治から昭和初期 ― 芸術と産業の融合

明治維新を迎えると、西洋文化の流入により茶の湯や煎茶文化は一時衰退するが、皮肉なことに“輸出工芸”としての鉄瓶が世界に注目される時代となる。

1870年代、南部鉄器や龍文堂の鉄瓶は万国博覧会に出品され、「日本の鋳鉄芸術」として高く評価された。

龍文堂の鉄瓶はヨーロッパの美術愛好家の間でも人気を博し、パリの骨董市では金銀細工を施した鉄瓶が高値で取引された。

この時代、盛岡では「及源(おいげん)」「小泉仁左衛門」「佐藤清光」らが名を残し、京都では龍文堂が頂点を極める。

しかし、第二次大戦後になると金属統制や生活様式の変化により、一時衰退の危機を迎える。

◆ 現代 ― 工芸としての復興と世界的評価

昭和後期から平成にかけて、南部鉄瓶は再び脚光を浴びる。

それは「手仕事への回帰」と「健康志向」の波であった。

鉄瓶で沸かした湯には鉄分が溶け出し、味わいも柔らかくなる――この自然な魅力が再評価され、今では国内外で人気を集めている。

現在、岩手県の「南部鐵器協同組合」を中心に、伝統工房が数多く活動している。

代表的な工房としては次の通りである。

-

岩鋳(いわちゅう):明治35年創業。伝統とモダンデザインを融合し、海外でも人気。

-

及源鋳造(おいげん):江戸末期創業。鉄瓶からフライパンまで手がける老舗。

-

小笠原陸兆(おがさわら りくちょう):現代工芸としての南部鉄瓶の先駆け。彫刻的造形が特徴。

-

釜定(かまさだ):久慈市の工房。伝統に現代的フォルムを融合させたデザインで注目を浴びる。

京都では、龍文堂の系譜を継ぐ「金寿堂」「光玉堂」などが今なお作品を発表しており、現代作家では中川浄益や西川貞三郎らが高く評価されている。

◆ 南部鉄瓶と京鉄瓶の見分け方…

1. 【形状と全体の印象】

| 特徴 | 南部鉄瓶 | 京鉄瓶 |

|---|---|---|

| 全体の印象 | どっしりと重厚で質実剛健 | 優美で繊細、軽やか |

| 胴の形 | 球形や梨形が多く、厚みがある | 胴がやや薄く、肩の張りが柔らかい |

| 口(注ぎ口) | 太く短く、実用的 | 細く長めで流れるような線 |

| 摘み(つまみ) | 松ぼっくり・兎・唐草など自然モチーフだが素朴 | 龍・鳳凰・宝珠など雅な意匠、金銀象嵌も多い |

| 持ち手(弓形の部分) | 太めで実用本位、力強い | 細身で優美な曲線、しばしば装飾的 |

南部鉄瓶は「質実剛健」、京鉄瓶は「風流・装飾性」がキーワードです。

南部は職人の技で“鉄そのものの美”を見せ、京は“文化人の趣味”を表現します。

2. 【肌(表面の質感)】

| 項目 | 南部鉄瓶 | 京鉄瓶 |

|---|---|---|

| 鋳肌(ちゅうはだ) | ざらりとした「霰肌(あられはだ)」が代表的。粒が揃っていて深い。 | 滑らかで、表面に模様を施すことが多い。霰も小粒で整然。 |

| 色合い | 黒鉄色~濃灰色。落ち着いた無光沢。 | やや赤みや青みがあり、仕上げに艶を出すものも。 |

| 風合い | 使用で酸化皮膜が深まり、鈍い輝きになる | 装飾を楽しむため、時に金銀象嵌や蒔絵が施される |

南部の鉄瓶は「鉄そのものを生かす」、京の鉄瓶は「鉄に美を着せる」。

特に龍文堂や金寿堂など京の工房は、金工技術を融合させ、優雅な表現を追求しました。

3. 【重量と厚み】

-

南部鉄瓶:肉厚で重く、耐久性が高い。直火向き。

-

京鉄瓶:薄手で軽く、茶席での取り回しがしやすい。

南部は「使ってなんぼ」、京は「眺めて楽しむ」傾向が強い。

骨董品として持ち上げた瞬間、「ズシッ」とくるものは南部、「スッ」と持てるのは京であることが多いです。

4. 【蓋(ふた)の造り】

| 項目 | 南部鉄瓶 | 京鉄瓶 |

|---|---|---|

| 素材 | 鉄蓋が多い | 銅蓋・真鍮蓋が多い |

| 摘みの形 | 松ぼっくり形・鳩胸形など、自然モチーフ | 宝珠形や龍頭形など雅な意匠 |

| 合わせ | 少しガタつく程度が普通。密閉性より耐久性重視 | 精密に合う。芸術品のように滑らかに閉まる |

特に銅蓋を使っているものは京鉄瓶の特徴的要素。銅が赤く酸化して美しく、茶席で映えるため重宝されました。

5. 【底と鋳込みの違い】

-

南部鉄瓶は底が平らで、肉厚に仕上げられ、底面に製作者の「鋳込み銘(ちゅうこみめい)」があることが多い。

例:「小泉仁左衛門造」「南部盛岡住 藤田宗次作」など。 -

京鉄瓶は、底がややすぼまり、滑らかで軽やか。銘は底裏ではなく、胴や蓋裏に小さく「龍文堂造」などと彫ることが多い。

京のものは彫り銘(刻印)、南部は鋳込み銘という違いが見分けの大きなポイントです。

6. 【文様と装飾】

-

南部鉄瓶

文様は霰(あられ)・松竹梅・桜など自然モチーフ。彫刻というより鋳型で文様を出す。

装飾は控えめで、地味ながら深い趣。 -

京鉄瓶

龍・鳳凰・唐草・宝相華など、中国趣味・雅な文様が多く、象嵌・彫金・金銀象嵌などを駆使。

「茶人の美意識」を反映して装飾的に仕上げる。

7. 【代表的な工房と銘】

| 種類 | 代表工房・作家 | 銘の例 |

|---|---|---|

| 南部鉄瓶 | 小泉仁左衛門家、及源鋳造、藤田宗次、岩鋳、釜定、小笠原陸兆など | 「南部盛岡住 小泉仁左衛門造」「陸兆造」 |

| 京鉄瓶 | 龍文堂(四方龍文)、金寿堂(大國寿郎)、光玉堂(伊藤光玉)など | 「龍文堂造」「金寿堂造」「光玉造」 |

銘の位置も違いのヒントになります。南部は底面鋳込み、京は胴や蓋裏に刻印です。

◎関連、参考サイト

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国骨董、甲冑、鉄瓶など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。