福岡市早良区で緋銅の蟹を買取りました!

◇こんにちは。骨董品買取の福岡玄燈舎です。

春の訪れを感じる福岡。スギ花粉がようやく終息し、街中が穏やかな空気に包まれるかと思いきや、今度はヒノキ花粉の猛威。目はかゆいし、鼻はムズムズするし、くしゃみ三連発でまるで落語の登場人物のような体たらく。それでも骨董商たるもの、花粉ごときに負けてなるものかと、今日も元気に出張査定に向かうのであった。

今回の依頼は福岡市早良区のマンション。オートロックの玄関をくぐり抜け、エレベーターに揺られながら「さて今日はどんなお宝に出会えるか」と期待を胸にドアをノック。迎えてくれたのは上品な雰囲気の家主さん。「どうぞどうぞ、お上がりください」と案内された部屋には、輪島塗の漆器に掛軸、有田焼の花瓶や壷、そしてブロンズの彫刻が整然と並べられている。

「なかなかいいものをお持ちですねえ」などと世間話をしつつ、一つひとつ査定を進める。しかし、どれもそれなりの価値はあるものの「おおっ!」と目を見張るようなお宝は見つからない。家主さんも「やっぱりそんなに高いものじゃないですかねえ」と少し残念そうだ。

それでも何か見落としはないかと、茶棚の奥へと目をやると、古びた桐箱がひっそりと鎮座しているではないか。経験上、こういう「隠れた一品」こそが勝負の分かれ目になることが多い。そっと手を伸ばし、慎重に箱を取り出す。

「これは何か分かります?」と家主さんに尋ねると、「ああ、それ? ずっと昔に祖父が持ってたもので、よくわからないまましまってました」とのこと。

恐る恐る蓋を開けると、そこには……なんと蟹が二匹! ツヤツヤとした甲羅を光らせながら、こちらを威嚇しているではないか! 「うわっ!」と一瞬のけぞったが、すぐに冷静になる。いや、よく見れば動いていない。生きた蟹ではなく、どうやら置物らしい。

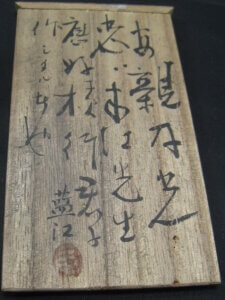

慎重に取り出そうとすると、「パキッ」という嫌な音が響く。足やハサミがぽろぽろと外れてしまったのだ。「あちゃー」と思いつつ、よくよく見ると、これはなかなかの作家物ではないか。銅製の蟹、しかも裏には「安親」「光忠」という銘が刻まれている。

これはひょっとして……と、すぐさまスマホで調べる。どうやらそれなりの価値があるらしい。査定金額を慎重に算出し、「これはなかなかの逸品です」と家主さんに伝えると、「へえ! そんなにするんですか?」と驚きの表情。「ええ、こういう作家物の銅製品は評価が高いんですよ」と説明し、無事、高価買取となった。家主さんも大満足。「まさかあの桐箱にそんな価値があるなんてねえ」と、目を丸くしていた。

こうして本日の査定も無事終了。花粉症に苦しみながらも、古い桐箱の中からお宝を発見するという骨董商冥利に尽きる一日であった。さて、次なる査定依頼はどんなドラマが待っているのやら——。この 緋銅の蟹については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「緋銅製の蟹」は土屋安親と佐藤光忠の合作だと思われます。とてもリアルに作られていて色合いも本物そっくりですね。蟹の甲羅の赤色を出すために銅を熱して緋色に仕上げています。とても気合の入った作品ですが残念ながら手足が幾つか外れております。

買取査定額

◆蟹の置物の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に作家と旁の細かさや彫刻、次に状態、付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した緋銅製の蟹は著名な作家の作品でしたが状態が悪いので超高額とはいかなかったもののお客様に満足していただいた買取価格を提示させていただきました。ご自宅や倉庫に銅製の置物や古美術がありましたら是非、骨董品買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

明珍吉久作 銅地蟹自在置物 箱付 500,000円

亀文堂造 銀象嵌入蟹文 鉄瓶 300,000円

砂澤ビッキ 「樹蟹」 1980年 木彫作品 箱付き200,000円

後藤宗家七代【顕乗】金無垢双蟹図目貫 150,000円 他多数

◇安親と光忠とは…

◆土屋安親(つちややすちか)

は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した金工師(きんこうし)であり、その美しい金工技術と芸術的な作品で高い評価を受けました。彼は、特に刀装具の製作を得意とし、金工の分野での優れた技術を持つ一方、その作品は高い美術的価値を有するものとして、現在でも高く評価されています。土屋安親の金工作品は、技術的に非常に優れているだけでなく、精緻なデザインと美的な表現が特徴的であり、江戸時代の金工芸の一つの頂点を示すものとして、後世に大きな影響を与えました。

1. 土屋安親の生涯と背景

土屋安親は、江戸時代の金工師として知られています。金工師としての土屋安親は、特に刀装具や日常用の金具の制作を得意としており、精緻な装飾と高い技術を持っていました。江戸時代における金工は、武士の刀装具や家紋など、社会的地位を象徴するアイテムに使われることが多かったため、金工師としての技術は非常に重要とされ、彼のような職人は高度な技能を有していたと考えられます。

2. 金工の特徴と技術

土屋安親の金工作品には、いくつかの重要な特徴が見られます。彼は、伝統的な技法を用いながらも、独自のスタイルと美的感覚を反映させた作品を生み出しました。

1) 精緻な金工技術

土屋安親の金工作品における最も顕著な特徴は、その精緻さと技術力の高さです。彼の作品に見られる金属加工は、非常に細かい彫刻や鋳造技術を駆使しており、作品に施された細部までの細かい装飾は、職人技の粋を示しています。特に、刀の鞘に付けられた金具や鍔(つば)、目貫(めぬき)など、武具の装飾においてその技術力が発揮されており、非常に洗練されたデザインと高度な加工技術が光ります。

2) 様々な金属の使い分け

土屋安親は、金、銀、銅などの異なる金属を使い分け、色彩や質感の違いを生かした作品を作り上げました。彼は金と銀を組み合わせて細かな装飾を施したり、銅を使って陰影を表現したりすることで、立体感や質感を強調しました。このような金属の使い分けによって、彼の作品は一層の深みと美しさを持っています。今回の買取品である緋銅の蟹も同を変色させてリアルに仕上げています。

3) 彫刻技法と陰影の表現

土屋安親の金工作品は、彫刻技法を駆使して陰影を巧みに表現することでも知られています。刀装具や家紋などのデザインにおいて、金属を彫刻することで、光と影のコントラストを利用して、立体感や動きのある表現を実現しています。この技法は、彼の作品に深みと生き生きとした印象を与える重要な要素となっています。

4) 動植物や自然を題材にしたデザイン

土屋安親の作品には、動植物や自然を題材にしたものが多く見られます。彼の金工作品では、細かい動物や花の模様がしばしば彫り込まれており、これらのモチーフは江戸時代の自然観や美意識を反映しています。例えば、鶴や鯉、松の木など、自然の中で生命力を象徴するものが多く見られ、それらを金属の表面に精巧に表現することで、作品に生命感を吹き込んでいます。勿論今回の「蟹」も例外ではありません。

5) 技術と美的感覚の融合

土屋安親の金工作品のもう一つの特徴は、技術と美的感覚が見事に融合している点です。彼の作品は、単なる技術的な完成度だけでなく、その美的要素にも強いこだわりが感じられます。金工師としての土屋安親は、金属を単なる素材として扱うのではなく、芸術的な視点からその美しさを最大限に引き出すことを追求していました。そのため、彼の作品は、技術的に非常に高度でありながら、見る人々に感動を与える美しさを持ち合わせています。

3. 土屋安親の金工作品

土屋安親の金工作品には、彼が手がけた刀装具をはじめ、様々な金属製の装飾品や実用品が存在します。以下にいくつかの代表的な作品を紹介します。

1) 刀装具(鍔、目貫、鞘金具)

土屋安親が手がけた刀装具は、その精緻さと美的感覚の高さで非常に評価されています。特に、鍔(つば)や目貫(めぬき)、鞘金具など、刀に付随する装飾品は、彼の金工技術を象徴する代表的な作品群です。これらの装飾品には、自然のモチーフや花鳥風月が描かれ、金属に彫り込まれた模様は細かく精緻で、光の反射によって美しい陰影を生み出しています。

2) 家紋や紋章

土屋安親は、家紋や紋章を金属に施した作品も多く制作しています。これらは、特定の家や一族を象徴する重要なアイテムであり、彼の作品には家紋を美しく表現した金属製の飾りや装飾が見られます。特に、家紋のデザインは、精密に彫刻された金属の表面に浮かび上がり、非常に精緻で芸術的な印象を与えます。

4. 土屋安親の評価と影響

土屋安親は、その優れた金工技術と美術的な感性から、江戸時代の金工師の中でも高い評価を受けていました。彼の作品は、ただの道具や装飾品としての機能にとどまらず、美術的な価値を持つ芸術作品としても重要視され、後世の金工芸や工芸の発展に大きな影響を与えました。

また、土屋安親の作品は、当時の社会における美意識や文化的な背景を反映しており、江戸時代の貴族や武士階級に対して強い印象を与えるものでした。彼の作品は、単なる装飾品ではなく、社会的地位や文化的価値を象徴する重要なアイテムとして、長い間愛され続けました。

◆佐藤光忠…

は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した金工師であり、特に刀装具の製作においてその名を馳せました。彼の作品は、精緻な金属細工と美的なデザインによって高く評価され、後の時代においても多大な影響を与えました。光忠は、刀の装飾として重要な鍔(つば)、目貫(めぬき)、鞘金具などの制作において卓越した技術を持ち、その作品群は現在でも多くの美術館やコレクションで重宝されています。本稿では、佐藤光忠の生涯と金工の作品歴、その特徴について深く掘り下げていきます。

1. 佐藤光忠の生涯と背景

佐藤光忠は、江戸時代中期の金工師であり、特に刀装具の分野において名を馳せました。金工師としての活動の背景には、江戸時代の刀剣文化や武士階級の文化が影響を与えており、佐藤光忠はその中で特に優れた作品を生み出しました。

光忠は、金工の技術を学び、刀装具を制作することを主業としました。刀装具は武士の身分を示す重要な装飾品であり、技術的な完成度とともに、そのデザインには高い美意識が求められました。光忠は、このニーズに応える形で、精緻かつ美的な作品を制作し、江戸時代の金工師として名を馳せたのです。

2. 佐藤光忠の金工技術と特徴

佐藤光忠の金工作品には、いくつかの顕著な特徴があります。彼の作品は、ただの装飾品にとどまらず、技術的な卓越性と美的な完成度を兼ね備えた芸術作品として高く評価されています。以下に、佐藤光忠の金工技術の特徴を挙げていきます。

1) 精緻な彫刻技術と装飾

佐藤光忠の金工作品の最大の特徴は、非常に精緻な彫刻技術と装飾の細かさです。彼の作品には、金属表面に施された精密な彫刻が特徴的であり、細部まで手を抜かずに緻密に作り込まれています。特に刀の鍔や目貫などに施された彫刻は、非常に細かく、立体感を持たせるために光と影を巧みに使っています。

例えば、刀の鍔に施された浮彫りや透かし彫りは、非常に精密で、彫刻のディテールが繊細で美しい印象を与えます。この技術は、刀装具としての機能を果たしつつ、視覚的な美しさも兼ね備えており、光忠の作品が高く評価される理由の一つとなっています。

2) 金属の使い分けと質感の表現

光忠の作品は、金、銀、銅などの異なる金属を使い分けることで、質感の違いを巧みに表現しています。金工では、金属の質感や光沢を利用して装飾的な効果を生み出すことが重要であり、光忠はその技術を駆使して多彩な表現を実現しました。

金を使った部分は、柔らかな光沢を持ち、温かみを感じさせる一方、銀や銅を使用した部分は、冷たい金属的な質感を強調し、対比を作り出しています。これにより、彼の作品は視覚的に非常に豊かで、奥行き感を持つものとなっています。

3) 動植物や自然を題材にしたデザイン

佐藤光忠の金工作品には、先に挙げた土屋安親と同様に動植物や自然を題材にしたデザインが多く見られます。これらのデザインは、江戸時代の日本の美意識や自然観を反映したものであり、光忠の作品には花鳥風月がしばしば登場します。鶴や松、梅の花などが彫刻された刀装具は、非常に精緻であり、自然の美しさを金属に表現しています。

自然をモチーフにすることは、光忠が生きた時代の日本において非常に重要な意味を持ち、またその精緻な技術と表現力によって、光忠の金工作品は独特の美的な魅力を持つものとなっています。自然の生命力や美しさを金属に込めることで、彼の作品はただの装飾品ではなく、芸術的な価値を持つものとなったのです。

4) 絵画的な構図とデザイン

佐藤光忠の金工作品は、単に装飾的な技術にとどまらず、絵画的な構図やデザインを取り入れている点も特徴です。彼の作品には、絵画のように動きや流れを感じさせるデザインが施されており、視覚的な調和とバランスを重視した作風が見られます。例えば、花や動物を表現する際、その配置や姿勢が非常に計算されており、まるで絵画の一場面を切り取ったような美しさがあります。

3. 佐藤光忠の代表的な金工作品

佐藤光忠の代表作としては、刀装具や日常的な金属製品が多くありますが、その中でも特に評価されるものをいくつか紹介します。

1) 刀の鍔(つば)

佐藤光忠の刀装具の中でも最も高く評価されているのは、鍔(つば)です。鍔は、刀の柄と刃の間に取り付けられ、主に刀を持ちやすくするための実用的な部品ですが、同時に装飾品としての役割も果たします。光忠の鍔は、精緻な彫刻が施されており、金属の表面に浮かび上がる模様や動植物のデザインが非常に美しく、芸術的な価値を持っています。

特に彼が得意としたのは、透かし彫りや浮彫りによるデザインで、これにより鍔は一層精緻で立体感を持ったものになっています。また、光忠の鍔には、動植物や自然をテーマにしたものが多く、そのデザインには彼の金工技術の高さが如実に表れています。

2) 目貫(めぬき)

目貫は、刀の鞘に取り付けられる装飾的な金具で、刀の装飾の中でも非常に重要な役割を果たします。佐藤光忠の目貫は、細部にわたる精緻な彫刻とデザインが施されており、その美しさと技術的な完成度の高さで評価されています。彼の目貫には、自然や動物をテーマにしたものが多く、非常に細かい彫刻技術が要求されました。

3) 鞘金具

光忠が手がけた鞘金具にも、非常に精緻なデザインが施されています。これらは、刀の鞘の装飾を目的とした金具であり、金属を巧みに使い分けて美しい装飾が施されています。金属の表面には細かな彫刻が施され、装飾的な美しさと機能的な役割を兼ね備えています。

4. 佐藤光忠の評価と影響

佐藤光忠は、金工師としてその技術と芸術性の高さで広く認知されており、江戸時代の金工技術を代表する存在として後世に大きな影響を与えました。彼の作品は、その精緻な技術と美的完成度から、現在も多くの美術館やコレクションに所蔵されています。

彼の金工技術は、単に装飾の枠を超え、芸術作品としての価値を持っており、後の金工師たちに多大な影響を与えました。また、彼が作り出した作品は、江戸時代の社会や文化を反映した重要な資料としても評価されています。

先を見据えたウインウインの関係性は見習うべきの連携共同企業ですね。

◎関連、参考サイト

東京文化財研究所

東京文化財研究所では、日本の伝統的な工芸品や文化財に関する研究と保存が行われており、金工をはじめとする日本の工芸の技術や歴史に関する資料や展示が行われています。また、特定の期間に金工に関する特別展が開催されることもあります。

刀剣博物館

刀剣博物館は、東京にある刀剣に特化した博物館で、日本刀やその装飾品に関連する展示が行われています。金工に関連する展示では、刀の鍔(つば)、目貫(めぬき)、鞘金具などが取り上げられ、金工師の技術やデザインに触れることができます。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。