福岡市中央区で九谷焼を買取りました!

福岡の町も、あっという間に山笠が終わって、いよいよ夏本番。ところで、夏本番と言えば、アスファルトの上に「じりじり」と音を立てる日差しが、汗を流しながら生きていることを実感させてくれるもの。だが、今年はどういうわけか、ここのところ日差しも控えめで、老体にムチを打たずにすむありがたい日が続いている。

ありがたいといえば、そんな日に限って来るのが、「骨董の遺品整理」の依頼だ。これがまた、ありがたいと言うか何と言うか…いつの間にか、骨董買取の仕事も遺品整理が増えちゃって、もはや『整理屋』の域に達している気さえする。この日はどうだったかというと、またしても遺品整理がらみの依頼が舞い込んだ。

依頼主は福岡県北九州市から、福岡市内の実家の整理を頼まれたというお客さん。例によって、ご実家にあった骨董や古道具を査定してくれという話だ。最近、このパターンが多い。まるで時代の流れに乗るかのように、遺品整理が「骨董整理」へと変わりつつある。『昭和』って一体何だったんだろうと、つい考え込んでしまう。

さて、相方(つまり、私の大事なパートナー)と向かった先は、福岡市内のとあるマンションの一室。マンションといえば、最近はよく見かける「マンションブーム」の影響で、住人たちも次々に引っ越していき、そこで残った品々が、まるで一度も日の目を見ぬままに放置されているような気がして、ちょっと寂しい気持ちにもなる。

部屋に入ると、空気がひんやりとしていて、エアコンがギンギンに効いているのがなんとも快適だ。しかし、私はその快適さよりも、むしろ置かれた品々に目が行く。古伊万里、唐津焼き、九谷焼き、掛け軸、古銭、日本刀…。そう、あの時代の品々だ。昭和の雰囲気が、古き良き時代を彷彿とさせる。まさに「見るからに」古臭い。

――しかし、だ。ちょっと待ってくれ。

古伊万里や唐津焼きと聞いて、そんなにウキウキするわけでもない。何せ、最近は「土物」だなんて言われて、値段が下がりに下がっているのだ。『ああ、またか』という気分だが、それでもとりあえず査定を始めることに。

こういった品々を前にすると、気分はどうしても蚤の市のような役割を果たす。いや、正直言って、骨董・古美術の世界においては「本当に価値があるのか?」と自問自答してしまうのが常だ。だが、世の中には、そこに価値を見いだす人たちもいるから、我々のような仕事が成り立つわけで、ありがたくも仕事を続けるわけだ。

査定を始めると、相方が「これはやっぱり腐っても古伊万里だから、ちょっと高めに見積もっておこうか?」と言う。私は一瞬、「いやいや、最近はあまり期待できんよ」と心の中で思うが、顔には出さない。だが、正直に言えば、この辺りの焼き物が高く売れる時代はもうとっくに終わった。

いくつかの皿や茶碗を見ながら、私は一つ一つ、正直に査定をしていく。「古伊万里は確かに古いが、需要がない」「唐津や備前焼は、もはや市場価値が…」という感じで、今の時代では、せいぜい我々、骨董屋のディスカウントコーナーで売るのが関の山だ。すると、お客さんの表情もどこか沈んでくる。それも無理はない、だって、見た目は立派で古めかしい品々が、実際にはあまり値段がつかないとなると、誰だってガッカリするだろう。

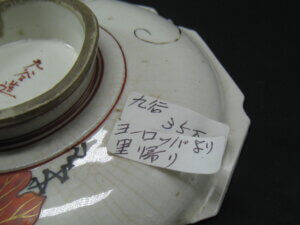

しかし、ついにその時が来た。目の前に一枚の皿が現れたのだ。それがまた、見事に煌びやかだった。まるで『里帰り』したかのような、しっとりとした色合いが印象的な九谷焼きの皿。それがひと目で「おっ、これはただものじゃないぞ」と私の心に響いた。ちょっとした魔法のようなものを感じる。ここでやっと、仕事らしい仕事ができる感じだ。

「これ、良いですね…」と言いながら、私は皿を手に取る。

「実は、これもお父様が若い頃に買った品で…」と依頼主の話が続く。

その話を聞いて、私は心の中で「よし!」と思った。値段をつけるにしても、ちょっと頑張って高く見積もろう。だって、こんなに美しい品物を、何でもかんでも安く見積もったら申し訳ない。そう思うと、不思議と手が震えてきた。こういう品物には、やっぱりそれなりの価値があるものだ。

結果として、この九谷焼きの皿は、なんとも嬉しいことに、お客様が予想していたよりも高額で買取成立。家主さんも「これだけは良かった!」とホッとした様子で、そのまま仕事が終わった。

そして、私はこの一件を終えた後、ふと少し前の骨董品に思いを馳せた。あの頃、古伊万里や唐津焼き、九谷焼きのような品々は、今よりもずっと価値があったのだろう。だが、今では、そんな品々がただの「古道具」として扱われることも少なくない。時代の流れは、思っている以上に冷徹である。

とはいえ、そんな冷徹な時代の中でも、こうして「煌びやかな皿」を手に入れることができた。それが、やっぱり骨董屋という仕事の面白さであり、お宝探しのありがたさでもあるのだ。

この九谷焼については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「里帰り九谷焼」は江戸幕末から明治初期の時代の物だと思われ黄色、赤、緑、青の色合いも深く一つ一つの絵付けも丁寧で色付けも厚く盛上げて描かれていました。今回の品物は若干、派手さは無いもののやはり当時の輸出品として海外の貴族に好まれていた九谷焼だということが判ります。ありがとうございました。

買取査定額

◇古い九谷焼の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に絵付けと時代、次に状態や形状、大きさ、ほかには刻印や共箱など付属品があればより高価買取&できます。

ご自宅に九谷焼の皿や酒器が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の作品買取例

三代徳田八十吉作 耀彩壺 1,400,000円

特大 玉乗り獅子 対獅子 九谷焼 900,000円

吉田美統 釉裏金彩大山蓮花文 飾皿 450,000円

九谷雲龍図大鉢350,000円 他多数

里帰り九谷とは?

◆里帰り九谷焼──世界を旅して再び日本へ帰ったやきものの物語

江戸時代から現代にいたるまで、華やかな絵付けと大胆な色使いで多くの人を魅了してきた「九谷焼(くたにやき)」。なかでも「里帰り九谷焼」と呼ばれる作品群は、19世紀から20世紀初頭にかけて海外へ輸出され、数奇な運命を辿った後、再び日本へ“里帰り”した焼き物たちです。美術市場での注目も高まっており、単なる骨董品にとどまらない、歴史と国際性を帯びた九谷焼の魅力を象徴する存在でもあります。

本稿では、まず輸出が盛んだった時代背景をたどり、現代の九谷焼との違いに触れたのち、現存する著名な里帰り作品についてご紹介いたします。

■ 九谷焼と海外輸出の黄金期

九谷焼の歴史は古く、加賀藩(現在の石川県)による保護のもと、17世紀半ばに始まったとされます。初期の九谷焼、いわゆる「古九谷(こくたに)」様式は大胆な色使いと力強い筆致が特徴でしたが、17世紀末にはいったん衰退。しかし、19世紀初頭に再興され、以後、さまざまな技術と様式を取り入れて進化を遂げました。

この再興期以降、特に注目すべきは明治時代(1868~1912)における輸出用九谷焼の隆盛です。明治政府が推進した殖産興業政策の一環として、陶磁器も外貨獲得の重要な輸出品とされました。1873年のウィーン万国博覧会を皮切りに、九谷焼は欧米市場で高い評価を受けるようになります。西洋では、日本美術に対する熱狂的な人気──ジャポニスムの影響もあり、絢爛豪華な九谷の色絵が“東洋の神秘”として迎えられました。

この時期の九谷焼は、輸出専用に製作された作品も多く、特に「ジャパンクタニ(Japan Kutani)」の銘が入った作品はアメリカやヨーロッパの市場で広く流通しました。特徴的なのは、赤絵金彩をふんだんに使った豪華絢爛な様式や、洋風建築やドレス姿の人物、キリスト教的モチーフなど、西洋文化に影響された図案です。

中には日本に存在しないデザインや、輸出先の趣味嗜好を強く反映した意匠も見られ、「逆輸入的な和風美術」として評価する声もあります。

■ 里帰り九谷焼と現代九谷焼の違い

こうした明治期~大正期にかけて海外へ渡った九谷焼のうち、近年になって美術商や収集家によって日本に戻されたものが「里帰り九谷焼」です。

これらの作品と現代の九谷焼には、いくつかの明確な違いがあります。

1. 様式の多様性と図案の独自性

里帰り九谷焼は、輸出用に制作されたため、非常に多様な意匠が存在します。細密描写でびっしりと描き込まれた風景画や群像図、金彩を多用した宗教的モチーフ、果てはヨーロッパの貴族風の人物像まで──その自由さは驚くべきものです。

一方、現代九谷焼は伝統的な技術を大切にしつつも、表現はより洗練され、構図も整理された印象があります。特に近年の作家ものは「余白」や「間」を活かした美が意識され、モダンな作品が増えています。

2. 技術的特徴

里帰り九谷焼は、赤・青・黄・緑・紫の五彩を基調にしながら、金彩やエナメルで装飾を施すものが多く、表面はやや厚手で重厚。表面がでこぼこするほど絵具が盛られているものもあります。

現代の作品では、釉薬や絵具の技術進歩により、より滑らかな仕上がりや微細な描写が可能になっています。ただし、その「厚塗り」の荒々しさが里帰り九谷の魅力と見る向きも少なくありません。

3. 用途とサイズ

明治期の里帰り九谷には、花瓶や飾り皿、大型壺など装飾性重視の作品が多いのが特徴です。欧米の邸宅に飾られることを前提に、大型の作品が多く制作されました。これに対し、現代九谷焼は実用品としての茶碗や皿、ぐい呑みなど、生活に密着した作品が多く見られます。

■ 現存する著名な里帰り九谷焼作品

現在、日本国内の美術館や収集家の手に渡っている里帰り九谷焼の中には、国宝級といえるほど価値の高いものも存在します。その一部をご紹介します。

● 飾壺「千人図大壺」──日本陶磁器美術館所蔵(愛知県)

明治時代後期の作品で、赤絵金彩によって千人の人物が精密に描かれた圧巻の大壺です。高さは1メートルを超え、当時アメリカの富豪に注文されたものとされています。後に遺族が日本に返還したことから「里帰り」作品として知られます。

● 飾皿「武者絵図大皿」──石川県九谷焼美術館所蔵

明治中期の九谷焼を代表する大皿で、戦国武将たちの戦陣図が緻密に描かれています。構図はダイナミックながら、描線は非常に繊細で、武士の表情や甲冑の装飾まで詳細に描写されています。これもかつてはヨーロッパの貴族の邸宅にあったもの。

● 「色絵楼閣山水文大花瓶」──個人蔵(里帰り市場で再評価)

典型的な輸出九谷の様式で、山水画のなかに楼閣や人物が細かく描かれたもの。複数の窯元が分業して制作したとされ、表面はエナメルの厚塗りで盛り上がっており、装飾性の高い美術作品です。

■ 里帰り九谷焼の意義とこれから

里帰り九谷焼は単に「古い器が戻ってきた」という物理的な移動以上に、日本の美術史や外交史、文化交流史を語る上で重要な資料です。こうした作品を通じて、明治期の職人たちの高度な技術や、世界に目を向けた芸術意識、そして当時の日本の輸出戦略までも垣間見ることができます。

また、近年ではこれらの作品を再評価し、現代の九谷焼作家が新たな表現へと昇華させる動きも見られます。たとえば金沢美術工芸大学や地元窯元では、里帰り作品の研究を通じて新作に応用する試みも行われており、九谷焼の伝統と革新の両輪を支える貴重なインスピレーション源ともなっています。

■参考サイト

1. 石川県九谷焼美術館(石川県加賀市)

-

概要:九谷焼の本場・加賀市にある専門美術館で、古九谷から現代作家、そして明治期の輸出九谷(=里帰り九谷)までを幅広く展示。

-

特徴:特に明治期に海外輸出された豪華絢爛な「赤絵金襴手」などの里帰り作品のコレクションが充実。常設展示のほか、特別展でもたびたび里帰り品が紹介されます。

2. 石川県立美術館(石川県金沢市)

-

概要:石川県が誇る総合美術館。九谷焼の重要文化財や優品を数多く所蔵。

-

特徴:里帰り九谷焼も一部収蔵されており、特別展などで展示されることがあります。加賀藩ゆかりの美術工芸品とともに九谷焼の歩みが学べます。

3. 能美市九谷焼資料館(石川県能美市)

-

概要:九谷焼の歴史と技法に特化した資料館で、江戸期から近代、現代まで幅広い展示。

-

特徴:里帰り作品の調査研究にも熱心で、展示には海外から戻った明治期の絢爛な作品が含まれます。技法の違いなども丁寧に解説。

4. 金沢21世紀美術館(石川県金沢市)

-

概要:現代アート中心の美術館ですが、企画展で里帰り九谷焼を扱うことがあります。

-

特徴:現代作家と里帰り作品の対比など、ユニークな展示方法がとられることもあります。九谷焼の「現在」と「過去」を比較できる貴重な機会です。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。