福岡市早良区で青貝蒔絵の重箱を買取りました!

◇骨董品買取の福岡玄燈舎です。福岡市内、ちらほら舞う雪。これが風情というやつかと思いながら、いやいや、買取の仕事には風情もへったくれもない。寒いもんは寒い。そんな中、雪の積もった山沿いの住宅に出張査定へ向かった。今回のご依頼主、家主様いわく、先祖代々、黒田藩に仕えてきた由緒正しき家系とのこと。家に入った瞬間、まるで資料館のような空間が広がる。刀、鍔、甲冑、掛軸、さらには大名火鉢まで。よくよく見れば家系図まであるじゃないか。まさかの黒田家御用達?

「こちらが曾祖父の刀で…」と語り始める家主様。これがまた興味深い話のオンパレード。江戸時代のエピソードから明治維新のドタバタ劇まで、もはや歴史の授業である。話を聞きながら、こちらも慎重に査定を進める。

さて、まずは刀と甲冑。家主様は「これは福岡市博物館に寄贈する予定」とのことで、こちらはスルー。とはいえ、刀のパーツや鍔はしっかり査定。さらに掛軸や火鉢、時代を感じさせる骨董品の数々を一つひとつ見ていく。

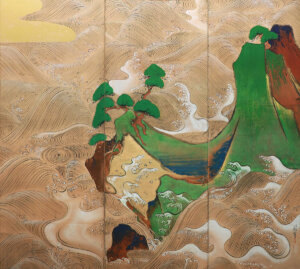

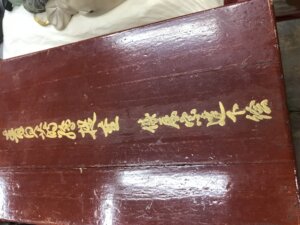

その中で目を引いたのが、江戸幕末から明治期の蒔絵漆器と古伊万里。さすが由緒ある家柄、出てくるものが一級品ばかり。そんな中、家主様が「これは珍しいですよ」と奥から持ってきたのが、一つの野弁当箱。よく見れば、蒔絵の見事な細工が施され、なんとも上品な佇まい。ふと裏を見ると「俵屋宗達下絵」との記述が。ほう、あの俵屋宗達か?

いやいや、ちょっと待て。俵屋宗達と言えば、琳派の巨匠、風神雷神図のあの人だ。弁当箱にまで手を出していたとは知らなんだ。とはいえ、確定情報がない以上、慎重に鑑定せねばならぬ。蒔絵の筆致は確かに秀逸。見事な金粉のグラデーションに、緻密な花鳥模様。これが宗達直筆かどうかはさておき、かなりの上質なものなのは間違いない。手に取ると、しっとりとした漆の感触が伝わってくる。「う~ん。これ、いいですね」と思わず声が漏れる。

その上で家主様の期待に応え、しっかりとした査定額を提示すると、「おお、そんなに!」と驚きの声。そして満面の笑み。「これは買い取っていただきたい」と、無事に買取成立。帰り際、家主様がふと一言。「こういう品々も、いずれは誰かの手に渡るんですね」

骨董とはそういうもの。時を超えて受け継がれる歴史の証人。そんなことを思いながら、雪の降る山道をあとにした。寒さは厳しかったが、心はほっこり。ありがたい!やはり骨董の仕事はやめられない。これがみ仏様より頂いた私の生きる道と証だ。これからもお宝探し頑張るぞ!

この 青貝蒔絵重箱については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「青貝蒔絵重箱」は当時してもとてもかなりの高級品で一般庶民には出回らなかったと思われます。青外と螺鈿蒔絵をふんだんに使用している蒔絵でその青貝も一番煌びやかな部分を使用しております。そして金蒔絵に金具なども赤銅や心中を使用、黒漆も厚塗りで100年以上たっていますがハゲや傷なども殆どない美品です。この重箱は野弁当に使用されているものですが保管も良く当時の職人の息遣いや手腕の良さが感じられる古美術品でした。ありがとうございました。

買取査定額

◆ 螺鈿や蒔絵漆器の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に装飾の良さと状態です。次に製作年代や鑑識の有無、付属品の有無などでより高価買取&できます。なお、今回買取した青貝螺鈿蒔絵の重箱は状態もよく、しかも外人さんに人気の煌びやかな蒔絵や元箱なども揃っているということで高価買取させていただきました。尚、ご自宅や倉庫に蒔絵や螺鈿の漆器がありましたら是非、骨董買取の福岡玄燈舎にお声掛け下さい。宜しくお願い致します。

■過去の作品買取例

清時代 青貝螺鈿 又龍大漆螺鈿蒔絵盆 300,000円

山本春正 作 菊桐花鳳凰螺鈿蒔絵印籠 200,000円

輪島塗 蒔絵師・若島丈史・『宗斉』屠蘇器 100,000円

黒塗 豪華草花螺鈿蒔絵 四段重箱 80,000円 他多数

◇ 青貝蒔絵とは…

◎関連、参考サイト

-

京都国立博物館(京都府):

- 国宝「風神雷神図屏風」を所蔵しています。

-

東京国立博物館(東京都):

- 「源氏物語関屋澪標図屏風」などを所蔵しています。

-

群馬県立近代美術館(群馬県):

- 「卯の花図屏風」を所蔵しています。

-

サントリー美術館(東京都):

- 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」を所蔵しています。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。