福岡市南区で龍文堂鉄瓶を買取りました!

◇春風が心地よく、桜の花が満開となったこの季節。福岡市南区から一本の電話が鳴り響き、私は骨董品の出張買取の依頼を受けた。場所は、昭和中期に建てられたというモダンな住宅。リフォームのための片付け中とのことで、どんな品々が眠っているのか、期待に胸を膨らませながら向かった。

到着すると、まず目に飛び込んできたのは、床の間に鎮座する伊万里焼の壷と花瓶、そして九谷焼の獅子像。これらはよく見かけるもので、正直なところ、値がつくかどうか微妙なライン。しかし、プロの目は侮れない。じっくりと品定めをし、適正な評価を下す。

次に案内されたのは、着物や日本画、掛軸が並ぶ部屋。これらもまた、まとめて査定することが多いカテゴリー。しかし、今回は一味違った。部屋の奥に進むと、そこには茶室が広がっていた。扉を開けると、目の前に広がるのは、煎茶道具の山、山、山。まるで宝の山を発見したかのような興奮を覚えた。

近年、抹茶道具の需要は減少傾向にあるが、その代わりに煎茶器の人気が高まっているという。特に「小笠原流」の煎茶道具が多数揃っており、その品質の高さに驚かされた。小ぶりな急須や湯呑み、盃、茶托などが所狭しと並び、その一つ一つが歴史と風格を感じさせる。

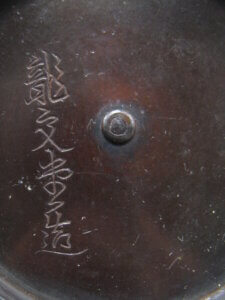

査定を進める中で、特に目を引いたのが、古びた龍文堂の鉄瓶。錆びつき、年月の流れを感じさせるその姿。しかし、鉄瓶好きの私にとっては、まさに垂涎の逸品。手に取ると、その重みと温もりが伝わってきた。これは間違いなく、良い買い物をしたと胸を張れる一品であった。

全体的に、時代は新しくないものの、その価値を見出すことができ、ホッと胸を撫で下ろす。依頼主の方にも満足いただける査定額を提示し、取引を終えた。

帰路につく途中、春の陽気に包まれながら、ふとこんなことを考えた。骨董品の世界は、まるで人の人生のようだと。長い年月を経て、様々な手を渡り歩き、最終的に私の元へとやってくる。そこには喜びも悲しみも、そして無数の物語が詰まっている。そんな品々と向き合うことで、私は日々新たな発見と感動を得ているのだと、改めて実感した。

春の訪れと共に、新たな出会いが待っている。これからも、そんな出会いを大切にしながら、骨董品の世界を歩んでいこうと思うのであった。

この鉄瓶については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「龍文堂鉄瓶」は錆や傷が多いものの水漏れもなく裾が虫食いの形をしたユニークな鉄瓶でした。箱はありませんが時代は明治期の物だと思われます。摘みや蓋も紫銅でできておりとても上質な鉄瓶でした。ありがとうございました。

買取査定額

◇鉄瓶の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に作者の知名度、次に形や部分的な材質、大きさも現在は小ぶりの鉄瓶がにんきがあります。ほかには刻印が複数あればより高価買取&できます。

ご自宅に 鉄瓶や茶器が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の龍文堂鉄瓶の買取例

龍文堂 大国寿朗製 丸形人物漢詩鉄瓶 900,000円

龍文堂 造 鉄瓶 安之介 胴在款 金龍文象嵌提手 800,000円

龍文堂安之介 在横銘 翡翠環摘 550,000円

龍文堂 金銘銀象嵌 銀摘み 蟹絵 450,000円 他多数

龍文堂とは?

その重厚かつ繊細な風合いは、日本の茶文化を象徴する工芸品の一つであり、中でも「龍文堂」の名は、鉄瓶界において特別な存在として知られています。龍文堂は、江戸時代後期から明治・大正・昭和初期にかけて京都を拠点に活躍した鉄瓶製造の名門であり、鉄瓶を芸術の域にまで高めたと称される名工房です。

その作品は今なお高い評価を受け、国内外のコレクターや美術館においても高い人気を誇ります。龍文堂の鉄瓶は、ただの湯沸かし道具ではなく、「茶を点てるための道具」以上の美的価値と存在感を持つ芸術品とされてきました。

◇ 龍文堂の歴史

龍文堂の創業は、江戸時代末期の文政年間(1818~1830年)にまでさかのぼります。初代・四方安兵衛(しほう やすべえ)が京都において鋳物師として活動を開始し、「龍文堂」を名乗りました。以後、龍文堂は二代、三代と受け継がれていき、明治時代には最盛期を迎えます。

明治時代は文明開化の時代であり、日本の工芸が国際的に評価され始めた時期でもありました。龍文堂の鉄瓶もその流れに乗って、欧州の博覧会で高評価を受け、輸出用美術工芸品としても生産されました。特に七宝や象嵌(ぞうがん)、金銀彫金などの技法を取り入れた華麗な鉄瓶が、海外のバイヤーや美術商の間で人気を博しました。

その後、大正・昭和初期にもその技術と美意識は継承され、多くの名工が「龍文堂系」として独自の作風を確立。現在でも、龍文堂の作品は骨董市場で非常に高価で取引され、また美術館や茶道具コレクションの中でも高い地位を占めています。

◇ 龍文堂を支えた名工たち

龍文堂という名は工房の名前であり、そこに集った職人たちこそが名声を築き上げた存在です。中でも特筆すべき名工たちをご紹介します。

● 初代 龍文堂 四方安兵衛(しほう やすべえ)

龍文堂の創始者。京都で鋳物師としての修行を積み、後に独立して龍文堂を創設しました。初代は実用的で質実剛健な作風が特徴で、茶人や文人に好まれた「侘び寂び」の精神を体現したような鉄瓶を作りました。

● 西村道仁(にしむら どうじん)

龍文堂の名工中の名工として、最も有名な作家の一人。精緻な彫金と構成力で「芸術品としての鉄瓶」を確立させた人物です。道仁の作品には、龍や鳳凰、松竹梅など縁起の良いモチーフが多く、どれも繊細かつ気品があり、コレクター垂涎の的となっています。

● 雲堂(うんどう)

雲堂もまた、龍文堂系の代表的な鉄瓶作家で、動植物の写実的な装飾を得意とし、銅や銀など異素材との融合にも優れたセンスを見せました。中には蓋の摘みに昆虫をあしらうなど、遊び心と自然観察眼を感じさせる作品もあります。

◇ 龍文堂の代表的な鉄瓶作品

● 「龍彫文鉄瓶」

その名の通り、全体に龍が彫刻された豪華な鉄瓶。明治期に作られたもので、胴体部分に躍動感あふれる龍の姿が細密に彫り込まれ、取手にも龍の鱗がデザインされるなど、技術と表現の粋が結集した逸品です。多くは道仁作とされており、オークションでは100万円以上の価格がつくことも。

● 「梅花透かし文鉄瓶」

蓋や注ぎ口などに梅の花を透かし彫りで表現した作品。鉄の重厚さに、繊細な文様が映える美しい対比が魅力です。このような透かし技法は、鋳造時に極めて高い技術が要求されるため、現代でも再現は難しく、龍文堂作品の中でも特に評価が高いシリーズです。

● 「銀象嵌入 鉄瓶」

鉄瓶の表面に銀や銅で象嵌細工を施したもの。文字や絵画的なモチーフを銀線で描くという、極めて装飾性の高い作品で、ヨーロッパの万博や展覧会向けに多く制作されました。その華麗な意匠から、美術品としての需要が高く、現在でも欧米の博物館に所蔵されているものもあります。

◆龍文堂安之介について…

■参考サイト

🔹 サントリー美術館(東京都港区)

-

概要:「生活の中の美」をテーマに、日本の工芸品を多数所蔵。

-

龍文堂鉄瓶:茶道具の展覧会などで、煎茶器とともに龍文堂の鉄瓶が紹介されることがあります。

🔹 根津美術館(東京都港区)

-

概要:茶道具、特に煎茶器や鉄瓶などの逸品を多く所蔵。

-

龍文堂鉄瓶:煎茶関連の企画展示で、鉄瓶や金工品が度々展示されます。

🔹 三井記念美術館(東京都中央区)

-

概要:実業家・三井家の所蔵品を中心とした美術館。茶道具が充実。

-

龍文堂鉄瓶:抹茶道具・煎茶道具の一環として展示されることがあります。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。