★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。

福岡市南区で香炉を買取りました!

いよいよ十二月がちらりと顔を出し、無意識のうちに私たちの足も少し早くなる。店先の掃き掃除をしていると、背広姿のサラリーマンがせわしなく足早に通り過ぎてゆく。まるで「冬よ、早くやって来い」とでも言いたげだ。そんなハイペースの季節の中、電話が鳴る。「骨董品、買取りしてますか?」といういつものコールだ。ありがたいやら、気ぜわしいやら。ああ、こうして「アリとキリギリス」にならぬよう冬に備えての“蓄え”を始めなければ…。というわけで、私は車に乗り、福岡市南区の住宅街へとハンドルを切った。

住宅街、と言えば聞こえはよいが、曲がりくねった道を抜け、小さくて慎ましい家々が軒を連ねる一角に、その一軒家はあった。雰囲気たっぷりの平屋の大きな家だ。見ただけで「先代が余生を静かに過ごしました」とでも言いたげな風格。私はエンジンを切り、玄関の鍵は私のためにもう開いていた。なんとも商売っ気のない歓迎だ。――どうぞお上がりください、骨董品鑑定をお待ちしておりました、という気合いがホコリの中に漂っていた。

家の中に通されると、ずらりと並んだ「物」が目に飛び込んできた。まず目立つのは中国の大きな花瓶、それも腰から胴にかけて豊かな曲線を描いた、いかにも「東洋の骨董品が趣味です」というタイプの。隣には唐木でできた茶棚、その重厚な黒褐色が壁と床の端々に陰を落としている。その茶棚の中には、さりげなく〈柿右衛門の花瓶〉や〈今右衛門の香炉〉の文字が見える。さらには中国の壺、そして李朝の陶磁器なども並んでいる。先代が残したコレクションの一部、とのことだ。かつては部屋いっぱいに骨董品が所狭しと並んでいたが、骨董屋に売却した結果、今はその“残りもの”が静かに佇んでいる――とのこと。

先代はきっと「時代を越えて価値あるものを残した」と胸を張っていたのだろう。しかし、売却したという時点で、その誇りも少しずつ陰を落としているように感じられた。売り払うという行為が、いかにも「骨董好きのリタイアメント宣言」のように響いたからだ。ともあれ、私にとっては嬉しい話である。めでたくお宝探しの場をいただいたわけで、心の中で「ありがとうございます。先代様」と唱えつつ、われわれは取り直しを開始する。

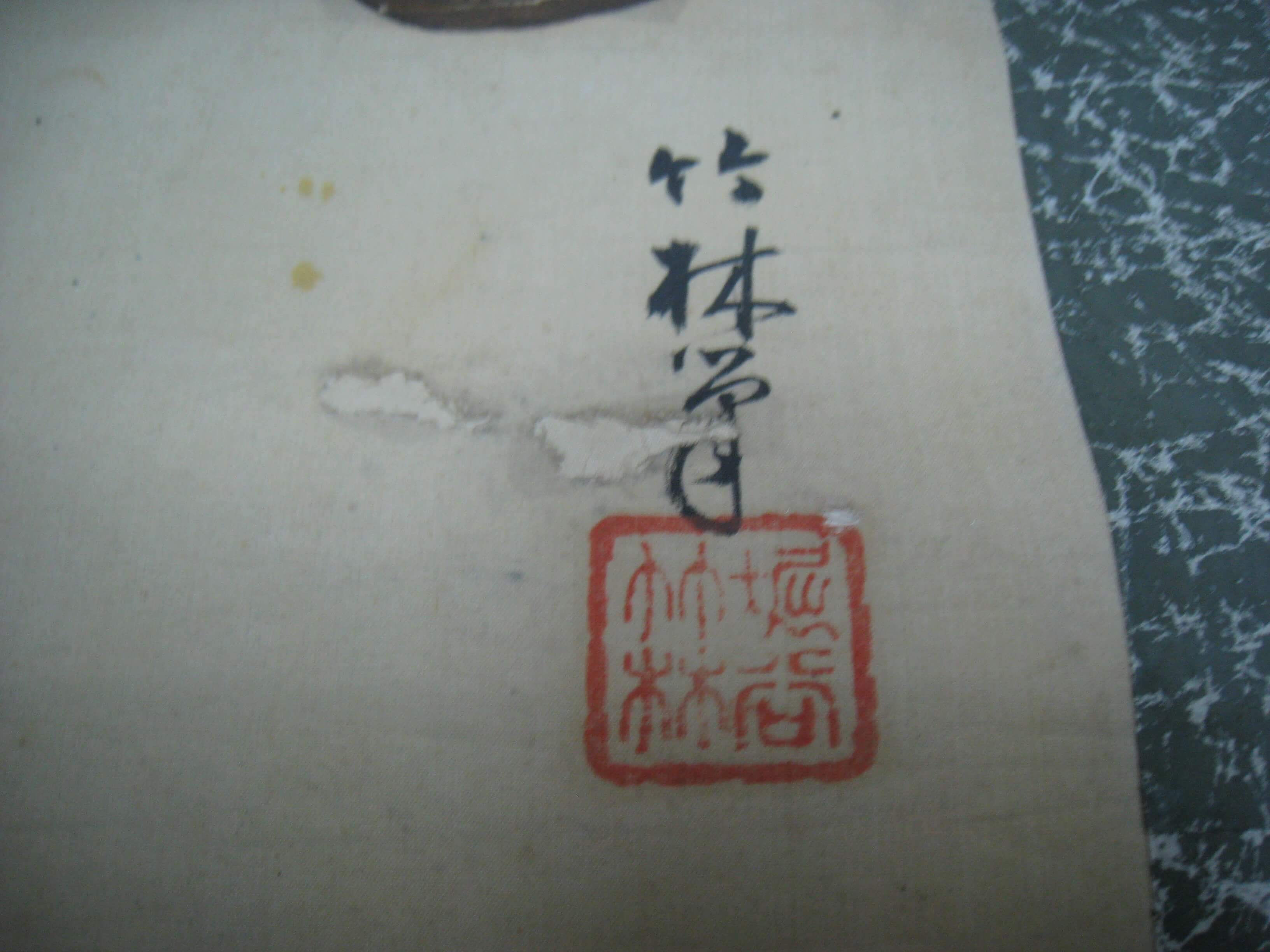

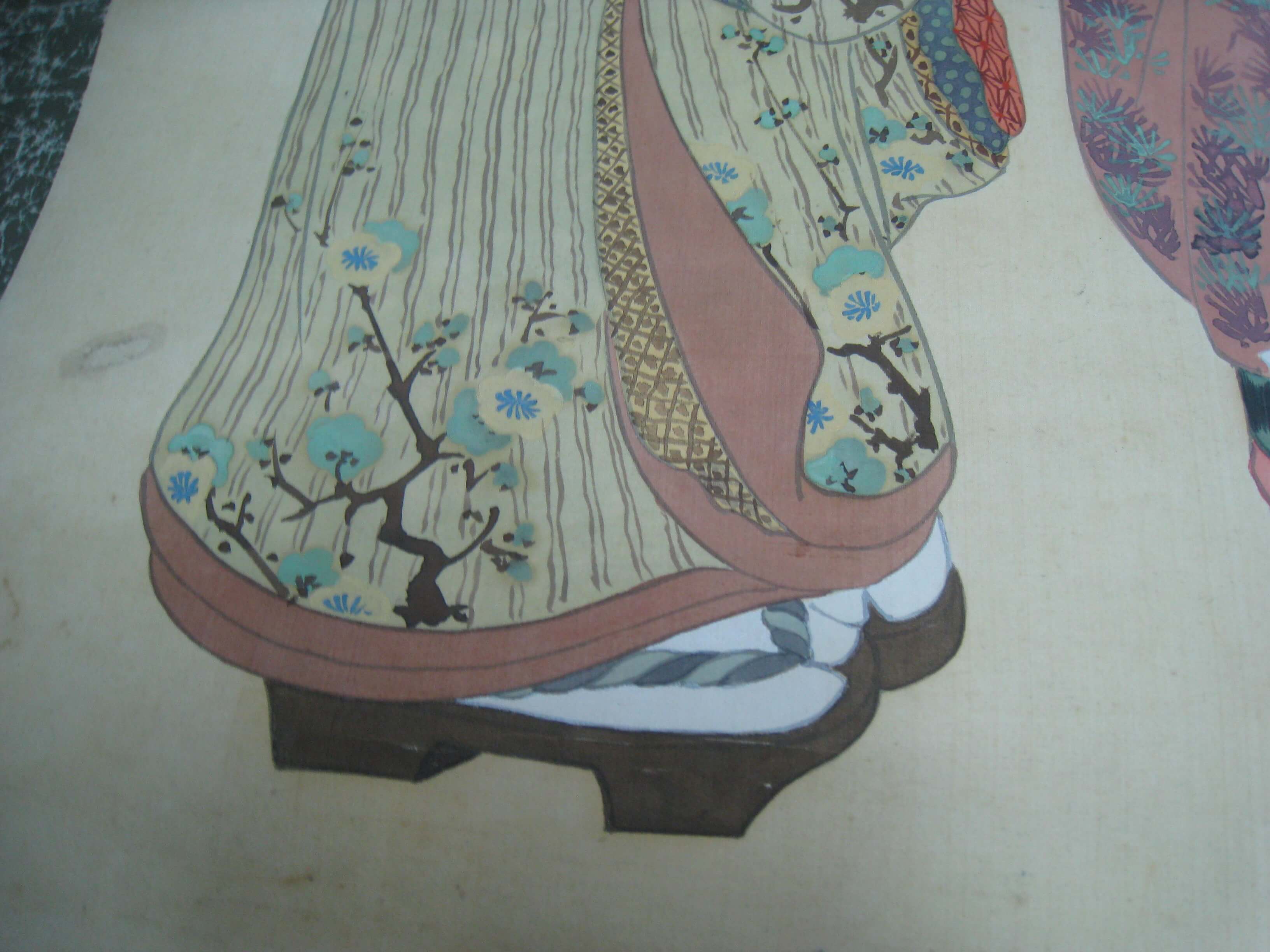

視線をぐるりと巡らせると、壁にかかった日本画の掛軸が、ひときわ目を引いた。絵柄が実にくっきりしていて、輪郭も色合いも「これはいいぞ」と思わせる鮮やかさだった。うん、この“鮮やかさ”が重要だ。だがもっと心を掴んだのは、どことなく懐かしい感じ。昭和の匂い、あるいはそれ以前の、ゆったりとした時代の止まり方を思い出させる。作者名は「堀谷竹林」。聞いたことのない人だったが、私には逆にぐっと来た。あまり知られていないが、画風に好印象を抱く――それが相場に跳ね返るかは別として、私の心には響いた。ということで、この掛軸は高価買取とさせていただいた。

「ああ、やはり来てよかった」と思う一方で、「いや、来るのが少し遅かったかもしれない」とも感じた。先代がすでに“主要コレクション”を手放してしまっていたからだ。部屋いっぱいに並んでいたという過去は、今や写真と語り草としてしか残っていない。売却されたというその骨董屋も、おそらく「買取りました、ありがとうございました」と軽やかに言っただろう。それすなわち、骨董品というのは“所有”の歓びとともに“流転”の宿命を背負っているのだ、という骨身に沁みるメッセージではないか。

さて、私たちは掛軸の査定を無事に終え、その他の中国骨董品についても手をかけた。唐木茶棚は多少見栄えが悪くとも、材質や木味で十分に価値を見出せた。中国壺や花瓶も、ひと通り「時代・款識・傷み・釉薬の表情」をチェックしたところ、大きなマイナス要因は見当たらなかった。住まいの空気が、そもそも“古美術品を保管してきました”というにふさわしい静謐さを持っていた――それも査定にはプラスだ。査定が終わり、買取が成立したとき、そのお宅のお嬢さんが小声で言った。「これで家の中が少しすっきりしますね」。いえいえ、「少し」では済まないかもしれません。でもそう言っていただけるのはありがたい。

私としては、年末も近し、正月の支度も視野に入れていたところだったので、まさに“ありがたい仕事”だ。冬を前にした蓄えとして、これほど理想的なものはない。儲け話というより、季節の巡りと経済の小さなせめぎ合いに乗った一幕、という感覚だ。見方を変えれば、それは「アリとキリギリス」ではないが、まさしく私は骨董品の買取という種をまき、冬という収穫期を期待しているということでもある。

先代がこの一軒家に残していた“かつての栄光”を、私は少しだけ違う形で受け取り、次に繋げる。掛軸を手にとったとき、私はふと思った。「絵というのは、過去の時間をそのまま切り取ったようなものだ」と。ましてや骨董品ともなれば、それは“先代が見ていた景色”ともこの家で流れていた時間とも、あるいは売れてゆく予定だった価値とも、混ざり合っている。そう思えば、その窓辺に置かれた壺も、唐木棚も、掛軸も、単なる物ではなく「時間の一片」だ。私はそれを買い取り、次の“時間”へとつなぐ橋渡しとなる。

この家を後にするとき、玄関で靴を履きながら、私は少しだけ立ち止まった。外の冷たい空気もまた、冬の予告のようだ。サラリーマンたちが歩く足音も、街がせわしなく回りだしたリズムも、じきに溶け込む年末の喧噪の前触れ。そんな中で、私の荷台には掛軸と壺と茶棚の一部が積まれている。骨董品という荷は重いが、重さだけが価値ではない。むしろ、その重みが「過去」と「未来」を繋ぐ役割を持っている。

店に戻ると、シャッター裏には私が早足で掃いた枯葉やホコリがまだ残っている。掃除をしながら頭の中で思うのだ――「冬よ、どうぞゆっくり来い」と。でも、世の中はそんなに優しくはない。冬に備えるなら、早足で準備を進めねばならない。掛軸を観ながらふと、そんなことを思い出した。

おしまい。

この掛軸については下記でお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。

買取品の詳細

◇この「掛軸」は明治時代の物だと思われ色合いも明るいものでとても親しみやすい懐かしい感じの作品でした。しかしながら作者は殆ど目にしたことのない名前でした。個人的にはとても大好きな掛軸です。ありがとうございました。

買取査定額

◇古い掛軸の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に作者の知名度、次に状態と時代、絹本か紙本かどうかなどもポイントです。ほかには刻印ヤ共箱などあればより高価買取できます。現在は日本画よりも中国の掛軸や書が人気があり古い掛軸でしたら高価買取の可能性が御座います。ご自宅に掛軸や屏風が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。

■過去の日本画掛軸の作品買取例

高畠 華宵 美人画 700,000円

梶田半古 「紫式部」400,000円

木下静涯 淡水風 300,000円

松林桂月 野渡秋意 150,000円 他多数

◇掛軸の起源…

掛軸の歴史とその発展 ― 中国から日本への美の継承

掛軸(掛け軸)は、紙や絹に描かれた書画を巻き上げて持ち運びできるようにした装飾形式であり、中国で誕生し、日本で独自の発展を遂げた「アジア美術の代表的フォーマット」である。その成立は仏教の布教と密接に結びつき、宗教・政治・文人文化の影響を受けながら数千年にわたって続く芸術形態となった。

◆ 中国における掛軸の成立と発展

中国における掛軸の原型は戦国時代〜秦漢期にさかのぼる。最古の絵画は竹簡・木簡に描かれたが、後に絹が描画素材として一般化すると“巻物”として扱われるようになった。しかし巻物は横に長く、鑑賞の際は机に広げる必要があった。

この巻物が「縦方向に掛けて鑑賞する形式」へと変化したのが、魏晋南北朝期〜隋唐期である。仏教の伝来により、仏画を壁面に掲げる必要が生じたことが掛軸形態成立の直接的な契機と考えられる。

● 唐代:掛軸としての形式が確立

唐代になると、表具技法が進化し、現在の掛軸に近い形式が完成する。唐代の代表的な画家としては以下が挙げられる。

-

呉道子(ごどうし)

「画聖」と称され、力強い線描で仏画・人物画を描いた。後世の掛軸文化に絶大な影響を与える。 -

閻立本(えんりつほん)

歴史人物画・肖像画に優れ、朝廷画家として活躍。

仏画・道教画・山水画が盛んとなり、掛軸は寺院・官僚・知識層を中心に普及した。

● 宋代:文人画の黄金期

宋代は「書画一致」の思想が成熟し、掛軸も芸術表現として高められた。

-

蘇軾(そしょく)

文人画の精神を確立した詩人・書家・画家。書作品は特に掛軸として今も珍重される。 -

米芾(べいふつ)・米友仁(べいゆうじん)

書と山水画の大家として掛軸文化の中心人物。 -

徽宗(きそう)

北宋皇帝であり、「瘦金体」の書を創始。宮廷画院を整備し掛軸芸術を推進した。

● 元・明・清代:文人画の普及と巨匠の登場

元代以降、文人画は中国の文化エリート層に広まり、掛軸は自宅書斎に飾る文化として成熟した。

-

趙孟頫(ちょうもうふ)〔元〕

書画に精通し、掛軸の形式を洗練させた巨匠。 -

沈周(しんしゅう)・文徴明(ぶんちょうめい)・唐寅(とういん)〔明の“四大家”〕

文人趣味の山水画・書を掛軸形式で多く残す。 -

八大山人(はちだいさんじん)・石濤(せきとう)〔清〕

強烈な個性の文人画を描く。日本の文人画にも多大な影響を与えた。

◆ 日本への伝来と独自の展開

日本では奈良時代に中国経典・仏画が伝来し、掛軸形式も持ち込まれた。特に寺院では仏画を掛ける形で使われたが、当時はまだ“表装”技術が発展途上であった。

平安期には仏教美術の掛軸が整い、密教の曼荼羅、来迎図などが掛軸として伝えられた。

● 鎌倉〜室町:禅文化が掛軸を飛躍させる

鎌倉時代以降、宋・元から渡来した禅僧たちが、書・墨蹟(ぼくせき)を掛軸として掛ける文化をもたらした。これが日本独自の掛軸発展の大きな要因である。

代表的な禅僧は以下の通り。

-

無準師範(むじゅんしはん)

-

蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)

-

夢窓疎石(むそうそせき)

-

一休宗純

-

雪舟(せっしゅう)(画僧としても掛軸の巨匠)

室町時代には、床の間文化が成立し、掛軸は茶の湯の中心的美術として重宝されるようになる。

● 安土桃山〜江戸:掛軸文化の成熟

江戸時代は掛軸文化の全盛期である。茶道、儒学、俳諧、文人趣味の発展によって、掛軸は武士・町人の必需品となった。

● 江戸時代の代表的な書画家・文人画家

-

本阿弥光悦(こうえつ)

書と工芸の大家で、表装の美意識にも影響。 -

池大雅(いけのたいが)・与謝蕪村(よさぶそん)

日本文人画の最高峰。中国文人画を学びながら、日本的な叙情性を掛軸に表現。 -

伊藤若冲(じゃくちゅう)

動植物画の巨匠で掛軸作品も多数。極めて細密な表現は世界的評価を受ける。 -

円山応挙(おうきょ)

写生画の開祖。掛軸と屏風の双方を手掛け、日本画の基盤を作った。 -

酒井抱一、鈴木其一など琳派の画家たち

意匠性豊かな掛軸を多く制作。

● 近代:東西文化の融合と新しい掛軸

明治以降は日本画壇の成立により、現代に続く掛軸文化が形成される。

-

横山大観

日本画の近代化を推進。「朦朧体」が特徴。 -

川合玉堂

日本の自然美を掛軸に表現。 -

速水御舟

線の美しさと精密描写で高い評価。

掛軸は「床の間」が住宅から減ったことで日常的な使用は減ったが、現在も茶道・華道の場、古美術・書画界では重要な地位を保っている。

◆ 1.色遣いの違い:鮮やかな中国 × 控えめで季節感のある日本

● 中国の色遣い:鮮烈・強め・コントラスト重視

中国絵画(特に宋・元・明・清)は、色彩の豊かさと墨の濃淡による強いコントラストが特徴。

-

赤・青・緑・金など、装飾的で鮮烈な色がしばしば使われる

-

特に明代以降は青緑山水(青緑の岩や山)など、華麗な色彩が発達

-

仏画・道教画では金泥を使うなど豪華な表現が多い

-

文人画でも墨を主体としつつ、明確な色味を入れることに抵抗がない

総じて、中国の掛軸は力強さ・華やかさ・象徴性が重視される。

例:

-

唐代仏画の鮮やかな金色と赤

-

明・清の青緑山水の強い配色

-

清の宮廷画の精密で色鮮やかな装飾性

● 日本の色遣い:淡く、控えめで、季節感を伴う

日本では平安〜江戸を通じて、淡彩・余白・季節感が美の要点となり、全体的に落ち着いた色調が選ばれる。

-

薄い墨・淡い彩色(“淡彩”)が主流

-

茶の湯文化の影響で「渋い」「侘び・寂び」の美が尊ばれる

-

青・緑・赤などは抑え気味で、くすんだ色や土色系が多い

-

四季の移ろいを柔らかく表すため、色彩は自然に寄り添う

特に江戸文人画(大雅・蕪村など)は「余白の美」「控えめな彩色」が特徴で、中国文人画より柔らかい。

◆ 2.表現技法の違い:思想の違いがそのまま絵に現れる

● 中国:筆線の力・精神性・書と画の連動

中国掛軸は「書画一致」が前提で、**筆線の力強さ(筆力)**が最も重要視される。

-

一筆の線の勢い・太さ・墨の勢いを重視

-

山水では高遠(奥行き)を強調し、大規模でスケール感のある構図

-

人物画・花鳥画でも象徴性が強く、哲学や教養が前提

-

書が画と同じくらい重要で、書法がそのまま絵の骨格になる

つまり、中国美術は線で語る文化。

● 日本:余白・空間・情緒・物語性

日本の掛軸は、構図の中で空白部分(負の空間)を活かす。

-

余白そのものを風や光として感じさせる

-

画面が静かで、詩情・物語性が強い

-

花鳥画は季節を象徴するため、細部よりも空気感を重視

-

書も“書き流し”のように飾らなくてよい美がある(草書・仮名書)

日本美術は空間で語る文化といえる。

◆ 3.目的・鑑賞シーンの違い

● 中国:書斎の美術、教養の象徴

中国の掛軸は、

-

家の書斎

-

官僚の応接室

-

儒学者・文人の集会

などで掛けられることが多く、地位・教養・権威を示す役割が強い。

そのため、

-

山水(立身出世・道教の象徴)

-

書(人格の象徴)

-

仏画(宗教的加護)

など、意味づけや思想性を伴う。

● 日本:茶室や床の間の“季節”と“心”を表す

日本の掛軸は茶室文化と結びつき、

-

その瞬間の季節

-

主客の心を映す

-

部屋の“しつらえ”の中心

として機能する。

色遣い・表現が控えめなのは、

掛軸はあくまで空間の主役ではなく、季節と心を語る添景

という意識があるためである。

◆ 4.題材・モチーフの違い

● 中国の主流モチーフ

-

山水画(もっとも重要)

-

鶴・松・梅など吉祥の象徴

-

竹・石など文人の操守を示す題材

-

龍・鳳凰など神話的存在

-

仏教・道教画

象徴が強く、思想性が絵に直結するのが特徴。

● 日本の主流モチーフ

-

四季の花鳥(桜・紅葉・雪景色など)

-

人物画(美人画・侍・歴史人物)

-

和歌・俳句を伴う書画

-

風俗画(庶民の暮らし)

-

仏画(鎌倉期まで中心)

より生活感・自然の変化を大切にする。

■参考サイト

-

京都・知恩院ほか寺社

-

京都国立博物館は寺社から掛軸(絵伝 / 仏画など)を寄託されている例があり、特別展などで公開されることがある。 京都博物館

-

知恩院・清涼寺・三鈷寺といった寺には重要な掛軸があり、特別展などで出展される。

-

-

渡辺美術館(岐阜/関ケ原)

-

古書画(掛軸・屏風など)のコレクションが非常に豊富。 watart.jp

-日本画や中国画、文人画など、幅広い掛軸作品を所蔵しており、見応えがある。

-

-

京都・皇居 三の丸尚蔵館

-皇室が収蔵する掛軸・絵画・書などが展示される施設。

-重要な掛軸名品が時折展示されるので、展覧会スケジュールを要チェック。

■その他の買取品目

★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。